後書き

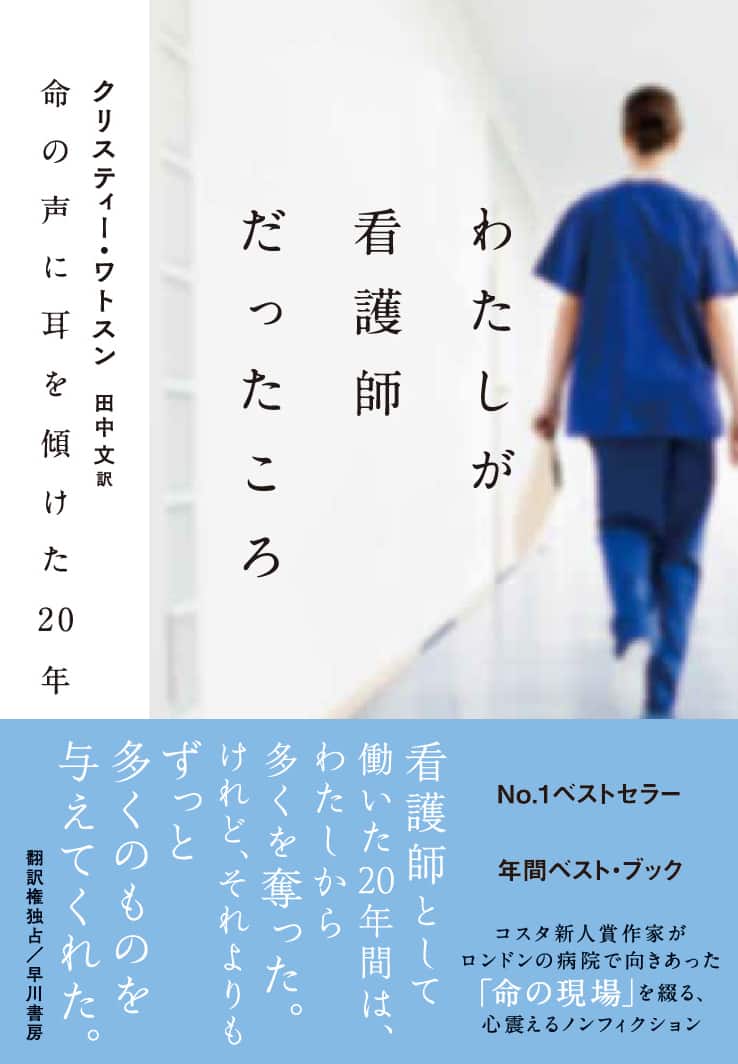

『わたしが看護師だったころ 命の声に耳を傾けた20年』(早川書房)

本書『わたしが看護師だったころ』(原題The Language of Kindness)は元看護師で作家のクリスティー・ワトスンがイギリスの病院で二〇年にわたって看護師として働いた経験を綴った回想録だ。

一九七六年にイギリスのスティーヴニッジで生まれたワトスンは看護師として働いていた二〇一一年に、ナイジェリアの田舎で生き抜く家族の姿を一二歳の少女の視点で生き生きと描いたTiny Sunbird Far Awayで作家デビューし、コスタ賞の新人賞を受賞した。二〇一四年には、小児虐待の犠牲者である七歳の少年をめぐる物語Where Women Are Kingsを上梓し、高い評価を得た。本書はワトスンの三作目の著作で、自身初のノンフィクションであり、二〇一八年の刊行以来大きな話題を呼び、ベストセラーとなった。《ガーディアン》と《サンデー・タイムズ》の年間ベストブックに選出されたうえ、マンモス・スクリーンがオプション権を取得し、レイチェル・ベネットの脚色によりテレビドラマ化が決定している。

オリヴァー・サックスやアトゥール・ガワンデ、ヘンリー・マーシュなど、医師の手による秀逸な医療ノンフィクションは数多くあるが、看護師の視点で医療現場を描いたものはとても少ない。それだけで大変意義深い作品であるといえるが、ワトスンは持ち前の瑞々しい筆致で、文字どおり誕生前から死後まで、人が人をケアするということの本質を、心打つ数々のエピソードをとおして描き出している。

本書では、読書好きの多感な少女だった著者が、アルバイトを転々とするうちに看護師を目指すようになり、失敗だらけの実習生時代を経て、やがてベテランの看護師となるまでの成長が綴られている。その過程ではさまざまな患者さんとの出会いがあり、ひとりひとりの患者さんをめぐるエピソードが独立した短篇のように収められている。著者の専門は小児看護であるため、小児科の患者さんが多く登場し、小さな命のはかなさとたくましさ、全力で病気と闘う幼い患者さんとその家族や、患者さんに温かく寄り添う看護師たちの姿がていねいに、ときに緊迫感とともに描かれている。そこにはつねに作家としての著者の視点があり、病気をめぐる人々の感情の細かなひだが美しくすくい取られている点が本書の大きな魅力となっている。

同僚の医師や看護師の力量、病気の症状やその治療、そしてなによりも看護の本質をめぐる著者の洞察はとても深く、本書を読めば、著者が大変優秀な看護師だったことがわかる。でもどうやら最初から優秀だったわけではないようだ。就業時の健康診断で採血されたときには血を見て失神もしたし、新米のころには、患者さんに筋肉注射をしている最中に針を折ってしまったこともあった。本書にはそうした数々の失敗談がユーモアを交えながら紹介されていて、著者の飾らない人間性の魅力が随所に輝いている。元医師で作家のアダム・ケイは《ガーディアン》に寄せた書評の中で、「学生のときに血を見て失神し、職業の選択を考え直したほうがいいと勧められた著者が看護師になってくれたことを誰もがとてもうれしく思うはずだ」と書いているが、訳者としてもまったく同感だ。

本書の中で著者は「母親と赤ちゃんがけっして遠く離れることがないのと同じように、看護師と患者さんも永久につながっている」と書いており、また、「家に帰ったあとの看護師は、自分がその日に担当した患者さんの姿を翌朝見られるかまったくわからない。でも、そのことで頭がいっぱいになってしまったら、この仕事を続けていくことはできない」とも書いている。医師として、私はこの記述に、看護師や医師を含めた医療関係者の抱える問題の核心があるように感じる。いい看護をするためには、看護師は患者さんと精神的につながらなければならない。しかし家に帰ったあとは、患者さんのことをできるだけ頭の外に追いやるようにしなければ、自分自身が生き延びることはできない。そのような芸当をどうすればやってのけられるのか。程度の差こそあれ、これは医療現場で働く誰もが抱える問題だが、患者さんのもっとも近いところにいる看護師はとりわけこうした問題に切実にさらされているのだということが本書からひしひしと伝わってくる。

著者はこうも書いている。

こうしたことすべてに対して看護師が払う犠牲や、それがいかに評価されていないかについて考えずにはいられない。外科医はシャーロットの脚を切断しにやってきて、そして、去っていく。とても優秀な小児集中治療専門医たちは一〇分かけて、必要な治療についてや、なぜそれが必要なのかを家族に説明し、そして、去っていく。でも看護師は、切断されていくシャーロットの脚をずっと持っている。そして一〇時間から一二時間ものあいだ、そう、一晩じゅう、シャーロットの両親と一緒に座っている。シャーロットの様子を観察し、看護の仕事をこなし、医師には訊けないような無数の質問を両親に投げかけられながら。

このような犠牲を払っている看護師を誰がケアしてくれるのか、と著者は訴えているのだ。看護師に対する精神的なケアをおこなうシステムの不十分さや、慢性的な看護師不足、看護師の待遇の改善の必要性など、イギリスの医療システムが抱える問題を本書は浮き彫りにしており、そうした問題は日本の医療システムにもそのままあてはまるものだ。

本書の原題はThe Language of Kindnessであり、直訳すれば「優しさの言語」である。これは本書のエピグラフにも使われているマーク・トウェインの言葉「優しさは、耳の聞こえない人にも聞こえ、目の見えない人にも見える言語である」から採ったものだ。優しさは苦しみのただなかにある人にも伝わる言語であり、病気を直接治すことはできなくても、苦しみや、ときに痛みですらやわらげることができるということを、本書で描かれる看護師と患者さんとのやりとりをとおして実感させられる。医療現場のヒーローとは、神業のようなメスさばきで病気を治していく外科医や、救急医療の最前線で命を救う医師だけではない。自分自身の腰痛と闘いながらも失禁をした認知症の患者さんの体を洗い、清潔さだけでなく安らぎをももたらすことのできる看護師や、死に瀕した末期がんの患者さんの、ほんのわずかな声音の変化から痛みの到来を予知して鎮痛剤を投与し、苦しむことなく最後の日々を送れるようにする看護師など、ささやかな優しさの行為の積み重ねによって、患者や家族にとっての時間や経験の質を変えることのできる看護師たちもまた、ヒーローなのだ。

本書にはたくさんのヒーローが登場する。

(中略)

「この世の中に看護ほど……他人の感情のただ中に自己を投入する能力を必要とする仕事は存在しない」(フロレンス・ナイチンゲール『看護覚え書』)

本書を読みながら、この言葉を何度も思い出した。

詩人で作家のマルティナ・エヴァンスは本書について、「詩を要約できないのと同じように、この本を簡単に要約することはできない。人生を変えるこの一冊は体験しなければならない」と述べている(《アイリッシュ・タイムズ》より)。多くの方が、クリスティー・ワトスンと一緒に病院の扉の向こう側へ行き、命に寄り添う日々を体験していただけたらと思う。

[書き手]田中 文(訳者)

一九七六年にイギリスのスティーヴニッジで生まれたワトスンは看護師として働いていた二〇一一年に、ナイジェリアの田舎で生き抜く家族の姿を一二歳の少女の視点で生き生きと描いたTiny Sunbird Far Awayで作家デビューし、コスタ賞の新人賞を受賞した。二〇一四年には、小児虐待の犠牲者である七歳の少年をめぐる物語Where Women Are Kingsを上梓し、高い評価を得た。本書はワトスンの三作目の著作で、自身初のノンフィクションであり、二〇一八年の刊行以来大きな話題を呼び、ベストセラーとなった。《ガーディアン》と《サンデー・タイムズ》の年間ベストブックに選出されたうえ、マンモス・スクリーンがオプション権を取得し、レイチェル・ベネットの脚色によりテレビドラマ化が決定している。

オリヴァー・サックスやアトゥール・ガワンデ、ヘンリー・マーシュなど、医師の手による秀逸な医療ノンフィクションは数多くあるが、看護師の視点で医療現場を描いたものはとても少ない。それだけで大変意義深い作品であるといえるが、ワトスンは持ち前の瑞々しい筆致で、文字どおり誕生前から死後まで、人が人をケアするということの本質を、心打つ数々のエピソードをとおして描き出している。

本書では、読書好きの多感な少女だった著者が、アルバイトを転々とするうちに看護師を目指すようになり、失敗だらけの実習生時代を経て、やがてベテランの看護師となるまでの成長が綴られている。その過程ではさまざまな患者さんとの出会いがあり、ひとりひとりの患者さんをめぐるエピソードが独立した短篇のように収められている。著者の専門は小児看護であるため、小児科の患者さんが多く登場し、小さな命のはかなさとたくましさ、全力で病気と闘う幼い患者さんとその家族や、患者さんに温かく寄り添う看護師たちの姿がていねいに、ときに緊迫感とともに描かれている。そこにはつねに作家としての著者の視点があり、病気をめぐる人々の感情の細かなひだが美しくすくい取られている点が本書の大きな魅力となっている。

同僚の医師や看護師の力量、病気の症状やその治療、そしてなによりも看護の本質をめぐる著者の洞察はとても深く、本書を読めば、著者が大変優秀な看護師だったことがわかる。でもどうやら最初から優秀だったわけではないようだ。就業時の健康診断で採血されたときには血を見て失神もしたし、新米のころには、患者さんに筋肉注射をしている最中に針を折ってしまったこともあった。本書にはそうした数々の失敗談がユーモアを交えながら紹介されていて、著者の飾らない人間性の魅力が随所に輝いている。元医師で作家のアダム・ケイは《ガーディアン》に寄せた書評の中で、「学生のときに血を見て失神し、職業の選択を考え直したほうがいいと勧められた著者が看護師になってくれたことを誰もがとてもうれしく思うはずだ」と書いているが、訳者としてもまったく同感だ。

本書の中で著者は「母親と赤ちゃんがけっして遠く離れることがないのと同じように、看護師と患者さんも永久につながっている」と書いており、また、「家に帰ったあとの看護師は、自分がその日に担当した患者さんの姿を翌朝見られるかまったくわからない。でも、そのことで頭がいっぱいになってしまったら、この仕事を続けていくことはできない」とも書いている。医師として、私はこの記述に、看護師や医師を含めた医療関係者の抱える問題の核心があるように感じる。いい看護をするためには、看護師は患者さんと精神的につながらなければならない。しかし家に帰ったあとは、患者さんのことをできるだけ頭の外に追いやるようにしなければ、自分自身が生き延びることはできない。そのような芸当をどうすればやってのけられるのか。程度の差こそあれ、これは医療現場で働く誰もが抱える問題だが、患者さんのもっとも近いところにいる看護師はとりわけこうした問題に切実にさらされているのだということが本書からひしひしと伝わってくる。

著者はこうも書いている。

こうしたことすべてに対して看護師が払う犠牲や、それがいかに評価されていないかについて考えずにはいられない。外科医はシャーロットの脚を切断しにやってきて、そして、去っていく。とても優秀な小児集中治療専門医たちは一〇分かけて、必要な治療についてや、なぜそれが必要なのかを家族に説明し、そして、去っていく。でも看護師は、切断されていくシャーロットの脚をずっと持っている。そして一〇時間から一二時間ものあいだ、そう、一晩じゅう、シャーロットの両親と一緒に座っている。シャーロットの様子を観察し、看護の仕事をこなし、医師には訊けないような無数の質問を両親に投げかけられながら。

このような犠牲を払っている看護師を誰がケアしてくれるのか、と著者は訴えているのだ。看護師に対する精神的なケアをおこなうシステムの不十分さや、慢性的な看護師不足、看護師の待遇の改善の必要性など、イギリスの医療システムが抱える問題を本書は浮き彫りにしており、そうした問題は日本の医療システムにもそのままあてはまるものだ。

本書の原題はThe Language of Kindnessであり、直訳すれば「優しさの言語」である。これは本書のエピグラフにも使われているマーク・トウェインの言葉「優しさは、耳の聞こえない人にも聞こえ、目の見えない人にも見える言語である」から採ったものだ。優しさは苦しみのただなかにある人にも伝わる言語であり、病気を直接治すことはできなくても、苦しみや、ときに痛みですらやわらげることができるということを、本書で描かれる看護師と患者さんとのやりとりをとおして実感させられる。医療現場のヒーローとは、神業のようなメスさばきで病気を治していく外科医や、救急医療の最前線で命を救う医師だけではない。自分自身の腰痛と闘いながらも失禁をした認知症の患者さんの体を洗い、清潔さだけでなく安らぎをももたらすことのできる看護師や、死に瀕した末期がんの患者さんの、ほんのわずかな声音の変化から痛みの到来を予知して鎮痛剤を投与し、苦しむことなく最後の日々を送れるようにする看護師など、ささやかな優しさの行為の積み重ねによって、患者や家族にとっての時間や経験の質を変えることのできる看護師たちもまた、ヒーローなのだ。

本書にはたくさんのヒーローが登場する。

(中略)

「この世の中に看護ほど……他人の感情のただ中に自己を投入する能力を必要とする仕事は存在しない」(フロレンス・ナイチンゲール『看護覚え書』)

本書を読みながら、この言葉を何度も思い出した。

詩人で作家のマルティナ・エヴァンスは本書について、「詩を要約できないのと同じように、この本を簡単に要約することはできない。人生を変えるこの一冊は体験しなければならない」と述べている(《アイリッシュ・タイムズ》より)。多くの方が、クリスティー・ワトスンと一緒に病院の扉の向こう側へ行き、命に寄り添う日々を体験していただけたらと思う。

[書き手]田中 文(訳者)