読書日記

「不条理」を介してカミュに肉薄―アントワーヌ・コンパニョン『寝るまえ5分のパスカル「パンセ」入門』(白水社)、中条省平『カミュ伝』(集英社インターナショナル)―鹿島 茂による読書日記

『パンセ』入門、カミュと不条理

×月×日

車を運転中にフランスを心底うらやましいと思うことがある。文学・哲学好きなインテリを対象とするラジオ局がいくつかあることだ。ロラン・バルトの弟子にして友人だったコレージュ・ド・フランス教授アントワーヌ・コンパニョンは二〇一二年にこうしたラジオ局の一つ「フランス・アンテール」から『モンテーニュと過ごすひと夏』と題したヴァカンス用連続放送を依頼された。放送は好評でシリーズ化され、プルースト篇、ボードレール篇が生まれた。モンテーニュ篇は『寝るまえ5分のモンテーニュ 「エセー」入門』という邦題で翻訳されたが、今回、二〇一九年放送のパスカル篇が『寝るまえ5分のパスカル 「パンセ」入門』(広田昌義・北原ルミ訳 白水社 一九〇〇円+税)と題して同じ版元から出版された。

コンパニョンはモンテーニュの専門家だけあって「モンテーニュこそ、パスカルが回心させようとする『完成された紳士(オネツトム)』の手本にほかならなかった」と正しく見抜き、『パンセ』はこうしたモンテーニュ・タイプの理神論者や無神論者を論破・説得してキリスト教に帰依させるための説得術のメモ帳にほかならないと考える。

「パスカルの方法は大抵いつも同じだ。相反する二つの主張を紹介し、両方とも間違いであることを示して、両者を越える第三の主張を提案する。その際、先の二つの主張を組み合わせ、それぞれの正しい点は残し、間違っている部分を切り捨てる」。ようするにフランスの高校生がバカロレア受験でたたき込まれるディセルタシオン(課題作文)的弁証法なのだが、パスカルのそれはあまりに見事なので、マルクス主義社会学者リュシアン・ゴールドマンなどからも強く支持される。

マルクス主義者たちは、つねにパスカルに対して敬意を払った。(中略)マルクス主義の活動家たちは、階級の敵どもと闘うための訓練になるよう、『プロヴァンシアル』を読まされたものだった。

とはいえ、パスカルのこうした完璧な弁証法をもってしても説得するのが難しい相手が存在した。ほかならぬモンテーニュ型のリベルタンであり、パスカルはそのため自分の説得術をグレード・アップする必要に迫られる。

言論の場では、科学と異なり、証明によって思考力に訴えるだけでは十分と言えず、気に入られることを通して意志を動かすのもまた必要であると、パスカルはよく分かっている。

パスカルは、こうして論証と魅惑とを調和させることになる。精神に向けられた立証の術と、意志や欲望、あるいは快楽に狙いを定めた、気に入られる術とを結びつけていくのである。

なるほど、これは、直近の枝野幸男・立憲民主党の総選挙惨敗の説明にもなっている。枝野・立憲には「精神に向けられた立証の術」はあっても「意志や欲望、あるいは快楽に狙いを定めた、気に入られる術」がなかったのである。

しかし、この「気に入られる術」によってリベルタンを動かすことができても、彼らを神へと導くにはさらなる努力が必要だ。それを可能にするものは心だとしてパスカルは『パンセ』の中で言う。「心には心の言い分(レゾン)があるが、理性(レゾン)はそれらをまったく知らない」。コンパニョンは、パスカルが心の定義をしていない点を批判しつつもこう結論する。「『心には心の言い分がある』という確言によって、『感性』と『思考力』を分けるパスカルは、カント的哲学の伝統、あるいは理性的選択の理論に今日もなお対立する存在となり、そしてまたパスカルは、私たちのあらゆる判断や決断においての感情や情動の役割を分析する現代の理論家たちの先駆者でもある」

入門書でありながら、『パンセ』をより深く理解したいと願うディープな読者にもお薦めの一冊である。

×月×日

『パンセ』で私が一番凄いと思ったのは「人間たちのすべての不幸はただ一つのこと、すなわち、部屋のなかでじっとしていられないことから生じる」という一句で、今回のコロナ禍でその真実性をいやというほど思い知らされたが、では、パスカルが蟄居が不幸を招く原因と考えたものは何だろう?その理由というのは、弱くていずれは死ななければならないというわれわれの条件による生来の不幸であり、この条件はあまりに悲惨であるため、これをよく考えてみるならば、何ものもわれわれを慰めようがなくなる。

ところで、コロナ禍で一番売れたのはカミュの『ペスト』であるが、なぜ売れたかといえば、それは疫病蔓延下の蟄居で、人々が「いずれは死なねばならない」という「不条理」に直面したからと説明できなくもない。いいかえれば、コロナ禍はカミュが『ペスト』に込めた不条理の意味を前景化したのである。

中条省平『カミュ伝』(集英社インターナショナル 八四〇円+税)は光文社古典新訳文庫版『ペスト』の訳者がこの「不条理」というキー・ワードに焦点を絞った文学寄りの評伝である。

では、本書はカミュの生涯のどこに最初の不条理との接近遭遇を見たのか? 多くの伝記は父の戦死で絶対的な貧困に突き落とされた幼年時の環境をそれだとしているが、著者は生まれつき難聴な上に読み書きのできなかった母親の重い沈黙にむしろ注目する。

カミュは人生の始まりにおいて、母親との交わりをとおして、こうした言葉の無力、交流の不可能性を痛感し、しかし、それにもかかわらず、沈黙がもつ絶対的な力への確信と希求を養いました。そして、その相反するふたつの思いは、生涯を通じて、彼の文学の通奏低音をなしていました。

カミュの第二の不条理は、小学校の恩師ジェルマン先生の口添えのおかげで進学できたリセ在学中に見舞われた喀血だった。カミュは短編「ジェミラの風」で「死とのこの厳しい対面、太陽を愛する動物のこの肉体的な恐怖」と書いている。結核はその後何度も再発し、そのたびにカミュに死の不条理との対峙を強いることになる。

カミュの第三の不条理とはなんと恋愛だった。カミュはアルジェ大学在学中に女性眼科医の娘シモーヌと結婚するが、その一方で、他の女性との恋愛を同時進行させる。だが、それにしてもなにゆえに恋愛が不条理なのか?

カミュは『シーシュポスの神話』の中でドン・ジュアンを擁護してこう説明する。

「ドン・ジュアンが行動化するのは量の倫理であり、質を目標とする聖人とは正反対である。事物の深い意味を信じないことが、不条理な人間の特質なのだ」。つまり、カミュは永遠の愛を誓うという欺瞞を拒否して、女性遍歴を続けていくドン・ジュアンの中に不条理に殉ずる人間の理想を見ているのである。

第四の不条理は「アルジェ・レピュブリカン」の上司パスカル・ピアに誘われて「パリ・ソワール」で働くためにやってきた陰鬱なパリで味わった激しい孤独感である。すなわちパリにおける異邦人体験が不条理の感覚を鋭敏にしたのだ。

やがて、カミュの心の中に蓄積されたこうした不条理体験は第二次大戦中に熟成し、『異邦人』『シーシュポスの神話』『カリギュラ』という《不条理三部作》を生むが、カミュが不条理の哲学から『ペスト』という傑作をつくり出すには大戦中の対独レジスタンス体験を待たなければならなかった。

パリ解放の日に、カミュがレジスタンス紙「コンバ」に書いた言葉は『ペスト』の執筆意図を見事に要約している。「人間の偉大さとは、自分にあたえられた条件よりも強くあろうとする決意のなかにある」

コンパクトながら「不条理」を介してストレートにカミュの本質に肉薄した優れた評伝。

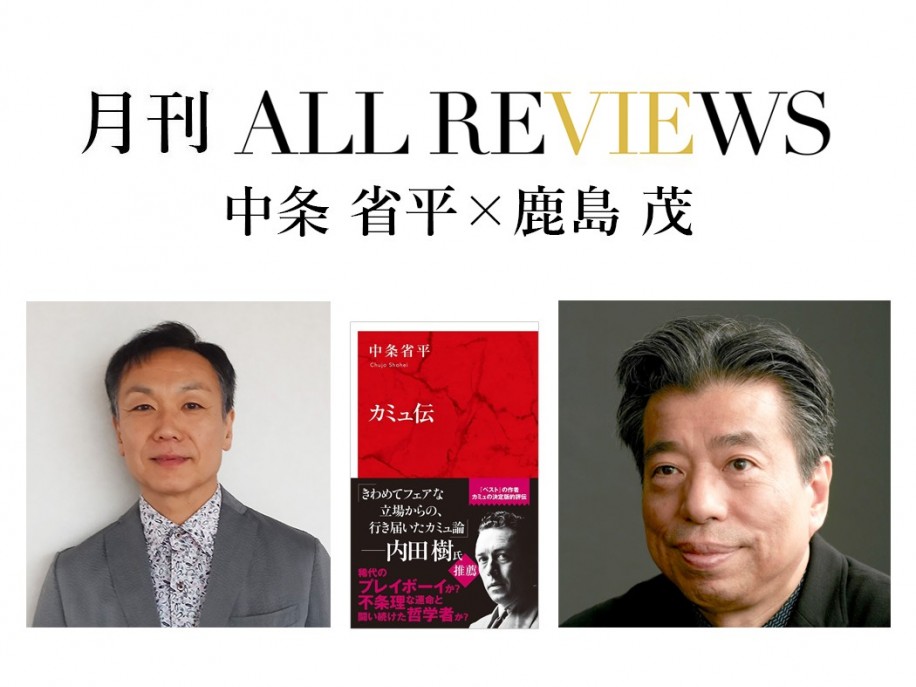

【関連オンラインイベント】2021/11/26 (金)18:30 - 20:00 中条 省平 × 鹿島 茂、中条省平『カミュ伝』(集英社インターナショナル)を読む

書評アーカイブサイト・ALL REVIEWSのファンクラブ「ALL REVIEWS 友の会」の特典対談番組「月刊ALL REVIEWS」、第35回はゲストに学習院大学文学部フランス語圏文化学科教授の中条 省平さんをお迎えし、中条さんの新刊『カミュ伝』(集英社インターナショナル)を読み解きます。

https://peatix.com/event/3081208/view

https://peatix.com/event/3081208/viewALL REVIEWSをフォローする