翻訳家・鴻巣友季子さんと過ごす魅惑の「文学的」ワイン会

2019年4月28日(日)に、書評アーカイブWEBサイト「ALL REVIEWS」のオリジナルイベント「本を愛する人たちのためのワイン会―Diverse wines selected under the theme of “Awakening”―Sponsored by ENOTECA」が代官山のヒルサイドテラスにて行われました。

上質なサロンのような空間で、翻訳家・鴻巣友季子さんが「新しい良い時代がやってきますようにという願いをこめて」セレクトした「文学的」ワインを味わいながら、ゆっくりと、文学の話、翻訳の話、そしてワインの話を交わす、本好き/ワイン好きにとって垂涎のイベント。

翻訳家・竹内要江さんによるイベントレポート、そして鴻巣友季子さんによるワインレビュー/ワイン小説選書をお届けします!

「人生の大半をワインを飲むことに費やしてきました」――冒頭、会の案内人である鴻巣友季子さんの口からこんな言葉が飛び出した。鴻巣さんといえば数々の文芸作品の翻訳に加え、『カーヴの隅の本棚』(文藝春秋)、『熟成する物語たち』(新潮社)などワインと文学をからめた稀有な文芸評論でも知られている。そんな鴻巣さんによれば、いちど読んだ文学作品は読者のなかで熟成するのだという。かえって読者のなかに入ってからが本番で、ご自身も8歳で読んだ『足ながおじさん』、中学1年で読んだ『風と共に去りぬ』の読書経験でいまの仕事ができているようなものだという。1920年代に批評の教科書とされた『The Craft of Fiction(小説の技巧)』を書いたイギリスの批評家、パーシー・ラボックも「書物は読んだ時点から忘れていくもの」ということを指摘しているそうだ。この点ワインも同じで、飲んだはなから記憶に転じるワインの評価を左右するのはそのフラッシュバック、「余韻」なのだという。

「ああ、忘れていいんだ」――この言葉を聞いてわたしがほっとしたのは言うまでもない。

「本とワインの相乗効果で楽しいひとときを」そんな言葉に導かれ、魅惑の本を愛する人たちのためのワイン会はなごやかに幕を開けた。

今回供された鴻巣さんセレクトのワインはどれも個性的で、この会のテーマ「Awakening(めざめ)」にふさわしく一本一本に魂を揺さぶられたような気がした。1本目はニュージーランドからソーヴィニヨン・ブラン/アタ・ランギ。「アタ・ランギ」とはマオリ族の言葉で「夜明け」を意味する。何かがはじまりそうな予感に満ちた白ワインだ。そして、2本目はロアルド・ダールの傑作短編「味」に登場するシャトー・ブラネール・デュクリュが造るル・オー・メドック・ド・ブラネール・デュクリュ。鴻巣さんによれば「ワインの神髄に迫る名編」というこの作品では、ある父親がうら若き自分の娘をブラインド・ワインテイスティングの賭けの対象にしてしまう。嬉々としてこの賭けに乗った中年男はワインを口に含み、消去法で慎重に正解に迫っていく……はたして娘の運命やいかに? 『チョコレート工場の秘密』、『マチルダは小さな大天才』など子ども向けの作品で知られるダールだが、大人向けの作品群もまたブラックユーモア満載で読んだらえもいわれぬ余韻が後を引くことうけあいだ。ところで「味」では最後に老いたメイドのあるひと言が娘の窮地を救うことになる。文学作品においては陰で重要な役割を果たしていることもあるメイドだが、この作品に出てくるメイドも物語の鍵を密かに、だがしっかと手中に収めているのだ。

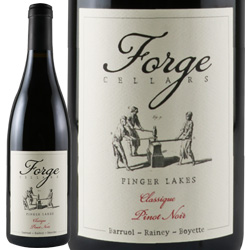

さて、次に紹介されたのはピノ・ノワール・クラシック/フォルジュ・セラーズ。なんと、産地はアメリカ合衆国ニューヨーク。村上春樹をして「文学のハブ」と言わしめるニューヨークだが、ワインの産地としては「田舎」もいいところ。だが、この個性的な味わいの赤ワインは甘くてのっぺりしたグローバリズム一辺倒のワインとは一線を画すそうだ。

「作者は死んだ」としてテクストを作者の軛(くびき)から解放したのはフランスの哲学者・批評家のロラン・バルトだったが、「ワインの死」といえば、ぱっと燃え上がって余韻を残さない、万人受けするワインの蔓延のことを指すのだそうだ(「モンドヴィーノ」というドキュメンタリー映画のなかではそのようなワインを世に送り出すもうひとりのロラン、ワインコンサルタントのミシェル・ロランらが非難の対象となっているらしい)。「世間一般に受け入れられやすいもの」がいいものなのか? このあたりの問題意識は、例えば『日本語が亡びるとき』での作家、水村美苗の憂慮とも響き合うとも指摘された。「グローバリズム」の名のもとに各国文学が駆逐されたら……はたしてそこにはどんな世界が広がるのか、考えただけでうすら寒くなるばかりだ。

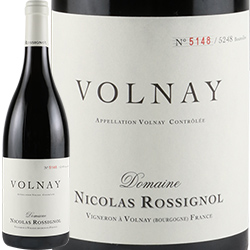

そうこうしているうちに、気がつけば最後のワイン、ヴォルネイ/ニコラ・ロシニョールがグラスに注がれる時間となった。口に含むとエレガントな味わいが広がる。鴻巣さんによればワインとは数千年かけて洗練されてきたひとつのアートであり、「保存できる瞬間芸術」。栓を抜いた途端にドラマがはじまり、あとには余韻を残す。そこが文学との共通点でもある。今後も個性を主張するワインそして文学作品が世に残り、その豊かさを享受しつづけられることを願い会は閉じられた。

あっという間に時が過ぎてしまったが、ワインを手に参加者と語りあえるのもこの会の醍醐味だった。参加者には編集者や気鋭の文学研究者、各国語の翻訳者や翻訳の勉強をしている人、本を読むことが好きな人、ワインが好きでワインスクールで学んだことのある人などじつにさまざまな人がいた。このワイン会がなければ一堂に会することのない人たち。さまざまな個性が集い作り出した一期一会のこの空間の記憶もまた、「余韻」となり参加者ひとりひとりの心のなかで静かに熟成を進めるのだろう。

当日配られた「ワイン小説」のリストにはエドガー・アラン・ポー「アモンティリャードの樽」やカズオ・イシグロ『日の名残り』など古今の名作のタイトルが記されていた。そうそう、すっかり忘れていたけれども「アモンティリャード…」ではおぞましい殺人のきっかけは確かワインではなかったか。『日の名残り』の執事も英国執事のつねとしてワイン通だったような……よく覚えてはいなくても確かに「余韻」のようなあえかなものが心に残っている気がする。久しぶりに読み返してみようか。本とは形あれど形のないもの。ぼんやりとした霞のような記憶=余韻に導かれて何度読んだっていいのだ。きっとそこには以前は気づかなかった味わいがあるのだろう。

翌日、そんなことを考えているとふと舌の上にタンニンの渋みがさっと走った。「味」のブラネール・デュクリュか最後に飲んだニコラ・ロシニョールか。よくわからないけれどもこれがいわゆる「フラッシュバック」なのだということははっきりとわかった。わたしが普段飲んでいる甘くて「先天的味わい」のお手頃ワインではまず生じない感覚だ。本来「苦み」とは毒物を察知する感覚であり、それが味わえるというのは「後天的(aquired)味覚」を獲得しているということらしい。そう、知っている人だけが味わえる豊かさがそこにある。文学にしろ、ワインにしろ、それを一部の愛好者が独占していたらこれほどもったいないことはない。安易なわかりやすさ、のっぺりとしたグローバリズムに回収されることを拒む個性的なワインと文学のすそ野がこれからも広がりつづけますように。

[書き手:竹内 要江(たけうち としえ)]

読書は好きだけどワインは初心者の駆けだしの文芸翻訳者。書評も修行中。

4月に最新訳書、中濱ひびき『アップルと月の光とテイラーの選択』(小学館)が刊行されました。

ツイッターやってます。https://twitter.com/takeucht

■アタ・ランギ ソーヴィニヨン・ブラン 2017年 マーティンボロー、NZ

[商品詳細情報/購入はこちら(ENOTECA onlineへ)]※現在在庫なし。6月中旬に2018年ヴィンテージが入荷予定

Ata Rangiとはニュージーランドのマオリ語で「夜明け」「新しいはじまり」を意味します。そんなわけもあってこの白ワインを選びました(たんに私が大好きなだけという話もありますが)。

ニュージーランドはワイン産地としては比較的新しいイメージがあるかもしれませんが、世紀の境目には「プロヴィダンス」(神意)という自然派ワインが新星の如くあらわれて世界を席巻して注目されました。

さて、アタ・ランギのソーヴィニヨン・ブラン、夏の陽射しを受けた麦藁帽子のような耀きがで、飲む前から気持ちがきらきらとしてきます。

ここのワインはマーティンボローらしい、すっきりと冷涼な味わいが特徴です。たとえば、カリフォルニアの、バラが開いたようなフローラルな香りのソーヴィニヨンと違い、青りんご、杏、洋梨などの香りが鼻をかすめます。

口に含んでみると、豊かなミネラルがぴーんと感じられ、まさに眼が覚めるようです。酸味は尖りがなく、でもしっかりと果実味をささえているので、舌にしんしんと染みわたるよう。喉を過ぎていったあとも、心地よい後味が残ります。

饒舌ではないけれどシンプルな言葉が訴えかけてくる上質なエッセイを読んだような飲み心地です。晴れわたる春の午後にぴったりでした。

■ル・オー・メドック・ド・ブラネール・デュクリュ2011年オー・メドック、ボルドー

[商品詳細情報/購入はこちら(ENOTECA onlineへ)]

ブラネール・デュクリュを選んだのは、この銘柄がワイン文学の金字塔であるロアルド・ダールの「味」という名短編に登場するので、みなさんに一度味わって頂きたかったからです。とはいえ、このシャトーはメドックの等級で4級ですのでお値段がそれなりに高い。というわけで、シャトー・ブラネール・デュクリュがサンジュリアン近くのオー・メドックの畑のブドウを使って造るワインを選びました。

サンジュリアンはマルゴーとポイヤックにはさまれた産地です。ブルゴーニュと違い、ボルドーのワインはカベルネ・ソーヴィニオンを主体にして、幾つかの品種をブレンドしています。ブラネール・デュクリュも、カベルネ・ソーヴィニオンにメルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルドを混ぜています。

今回のワインは、色はしっかりと濃いガーネットで、若々しさを感じさせます。一方、サンジュリアンっぽい杉の木、カシス、カカオ(チョコレート)の香りのほかに、干しぶどう、黒土の素朴な香りもあり、良好な熟成が感じられます。なんだか懐かさがこみあげてくる香りです。全体には、2011年というヴィンテージらしいやわらかい味わいですが、健全な密度のタンニンと凝縮が感じられ、AOC(原産地統制名称)はオー・メドックでも、余韻は長め。クラシックな造りながら、21世紀らしいモダンで洗練された風味に仕上がっていると思います。

ちなみに、「味」に出てくるのは、伝説的な1934年ヴィンテージです。

■フォルジュ・セラーズ ピノ・ノワール・クラシック 2015年フィンガーレイクスニューヨーク

[商品詳細情報/購入はこちら(ENOTECA onlineへ)]

今回の赤ワインのなかでは、どうも一番人気だったようです。ニューヨークは村上春樹が「世界の出版界のハブ」と評する文化の中心地ですが、ワインの産地としては、後進も後進です。とはいえ、近年、成長著しい注目の地域でもあります。気候の冷涼なフィンガーレイクスは、指状にいくつもの湖が広がる地域で、いまではNY最大にして屈指のワイン産地となっています。

今回のワインはノンフィルターで仕上げているそうですが、ひじょうにクリアな、やや薄めのルビー色が煌めいていました。ひとつ前のボルドーの深紅と対照的な色合いです。

フランボワーズやなめし革の香りにまじって、ほんのり青っぽい香りがありました。口に含んでみると、除梗(ぶどうの茎を取り除く作業)をしていないのかな?と思わせる渋みがあり、ワインのデータを見たら、やはり全房を醸造に使っているとのこと。渋みとともに、それによって引き立てられる「薄絹のような」という表現がふさわしい優美な果実味が感じられます。まろやかな酸味が心地よくアピールしてきます。エレガントな、それでいて鋭さを兼ね備えた、スタイリッシュなピノです。

テッド・チャンとかエマ・クラインとか、「ニューヨーカー」誌に載っているような短篇が読みたくなります。

■ヴォルネイ/ニコラ・ロシニョール 2015年 ヴォルネイ ブルゴーニュ

[商品詳細情報/購入はこちら(ENOTECA onlineへ)]

しばらく前、「モンドヴィーノ」というワイン造りのドキュメンタリー映画が日本でも公開されました。そのなかで、ワインのグローバリゼーションが問題になっていました。世界中のあらゆる文化・芸術に言えることですが、ワイン文化にもグローバル化の波が押し寄せて久しいのです。「より早く、より飲みやすく、よりわかりやすく」。昔は20年やそこらではまだまだ固くて飲めなかったグランヴァンが数年で飲み頃を迎えたりします。果実味が豊富でアルコール度が高めのワインが人気になったりする。文学の世界でも「甘さ」があり、手っ取り早く「酩酊」させてくれるものが売れたりしますね。

さて、そんなワイングローバリゼーションも揺り戻しがきているようです。

「モンドヴィーノ」には頑固おやじのワインメイカーが出てきましたが、そのモンティーユさんもヴォルネイの造り手でした。ヴォルネイがあるコート・ド・ボーヌの赤ワインには、「ロマネ・コンティ」などを産むコート・ト・ニュイの赤ワインのような華麗さはないかもしれませんが、噛めば噛むほど味が出る!

さて、最後は二コラ・ロシニョールのヴォルネイ、同じピノノワールでも、ニューヨーク・ピノとはまた違う深みのあるルビー色です。ブラックベリーやレッドチェリー香りのほかに、うっすらキノコや下草、紅茶の葉の香りもあり、これは「等級」の付かないクラスのワインなのですが、それでもこの先の熟成の道のりとポテンシャルを予感させます。さすが2015年、ブルゴーニュのグレートヴィンテージです。

舌触りはシルキーですが、コート・ド・ボーヌらしい伸びやかな酸とミネラルがあり、揺るぎないストラクチャーとパワーを感じます。

比較的新しいドメーヌの当主二コラさんは、隣の地区ポマールのワインが「男性的」で、ヴォルネイが「女性的」という紋切り型の捉え方を笑い飛ばします。そんな型にはまった決めつけというのは、文学にもありそうですね。

「めざめ」というテーマのワイン会の掉尾を飾るにふさわしい一本だったと思います。

[書き手] 鴻巣 友季子

翻訳家。訳書にエミリー・ブロンテ『嵐が丘』、マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ1-5巻』(以上新潮文庫)、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』(河出書房新社 世界文学全集2-1)、J.M.クッツェー『恥辱』(ハヤカワepi文庫)、『イエスの幼子時代』『遅い男』、マーガレット・アトウッド『昏き目の暗殺者』(以上早川書房)、T.H.クック『緋色の記憶』(文春文庫)、ほか多数。文芸評論家、エッセイストとしても活躍し、『カーヴの隅の本棚』(文藝春秋)『熟成する物語たち』(新潮社)『明治大正 翻訳ワンダーランド』(新潮新書)『本の森 翻訳の泉』(作品社)『本の寄り道』(河出書房新社)『全身翻訳家』(ちくま文庫)『翻訳教室 はじめの一歩』(ちくまプリマー新書)『孕むことば』(中公文庫)『翻訳問答』シリーズ(左右社)など、多数の著書がある。

E.A.ポー「アモンティリャードの樽」(『アモンティラードの樽 その他』小学館)

イーヴリン・ウォー『ブライズベッド再訪』(岩波書店)

レイ・ブラッドベリ『たんぽぽのお酒』(晶文社)

ヘミングウェイ『移動祝祭日』(新潮社)

カズオ・イシグロ『日の名残り』(早川書房)

イサク・ディーネセン『バベットの晩餐会』(筑摩書房)

マルカム・ラウリー『火山の下』(白水社)

パトリック・デウィット『みんなバーに帰る』(東京創元社)

ポール・トーディ『ウィルバーフォース氏のヴィンテージワイン』(白水社)

アントワーヌ・ローラン『ミッテランの帽子』(新潮社)

レックス・ピケット『サイドウェイ』(ヴィレッジブックス)

テア・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』(新潮社)

【ALL REVIEWSのイベント情報は公式SNSで配信中!】

Twitter|https://twitter.com/allreviewsjp

Facebook|https://www.facebook.com/allreviews.jp/

LINE@|https://line.me/R/ti/p/%40pcl5418c

上質なサロンのような空間で、翻訳家・鴻巣友季子さんが「新しい良い時代がやってきますようにという願いをこめて」セレクトした「文学的」ワインを味わいながら、ゆっくりと、文学の話、翻訳の話、そしてワインの話を交わす、本好き/ワイン好きにとって垂涎のイベント。

翻訳家・竹内要江さんによるイベントレポート、そして鴻巣友季子さんによるワインレビュー/ワイン小説選書をお届けします!

【イベントレポート】保存できる瞬間芸術:ワインと、そして文学とを同時に愉しむ魅惑の会

ワインと文学――どちらも人を魅了してやまない、長い歴史を持つ洗練されたアートだ。こうやって並べてみるといかにも文化の香りがして格調高いが、ところで「ワインと文学」? 本を読むのは好きだけれども、そう言われると「ワイン文学」とでもいうべき作品に出会ったことあっただろうか? うーん、思い出せない。(あまりに読んだ本の内容を忘れてしまうので、つねづね自分は「文学健忘症」とでも呼ぶべき症状を患っているのではと思い悩んでいる)本を読んだあとに残るものって何だろう? ワインとの共通点は? そもそも、ワインだって赤か白かの区別ぐらいしかできないのに、ワイン会に参加してもいいの!? そんな一抹の不安と疑問、そして未知なるものとの出会いへの期待を胸に風薫る日曜の昼下がり「本を愛する人たちのためのワイン会」(以下、「本愛ワイン会」と表記)へと足を運んだのだった。「人生の大半をワインを飲むことに費やしてきました」――冒頭、会の案内人である鴻巣友季子さんの口からこんな言葉が飛び出した。鴻巣さんといえば数々の文芸作品の翻訳に加え、『カーヴの隅の本棚』(文藝春秋)、『熟成する物語たち』(新潮社)などワインと文学をからめた稀有な文芸評論でも知られている。そんな鴻巣さんによれば、いちど読んだ文学作品は読者のなかで熟成するのだという。かえって読者のなかに入ってからが本番で、ご自身も8歳で読んだ『足ながおじさん』、中学1年で読んだ『風と共に去りぬ』の読書経験でいまの仕事ができているようなものだという。1920年代に批評の教科書とされた『The Craft of Fiction(小説の技巧)』を書いたイギリスの批評家、パーシー・ラボックも「書物は読んだ時点から忘れていくもの」ということを指摘しているそうだ。この点ワインも同じで、飲んだはなから記憶に転じるワインの評価を左右するのはそのフラッシュバック、「余韻」なのだという。

「ああ、忘れていいんだ」――この言葉を聞いてわたしがほっとしたのは言うまでもない。

「本とワインの相乗効果で楽しいひとときを」そんな言葉に導かれ、魅惑の本を愛する人たちのためのワイン会はなごやかに幕を開けた。

今回供された鴻巣さんセレクトのワインはどれも個性的で、この会のテーマ「Awakening(めざめ)」にふさわしく一本一本に魂を揺さぶられたような気がした。1本目はニュージーランドからソーヴィニヨン・ブラン/アタ・ランギ。「アタ・ランギ」とはマオリ族の言葉で「夜明け」を意味する。何かがはじまりそうな予感に満ちた白ワインだ。そして、2本目はロアルド・ダールの傑作短編「味」に登場するシャトー・ブラネール・デュクリュが造るル・オー・メドック・ド・ブラネール・デュクリュ。鴻巣さんによれば「ワインの神髄に迫る名編」というこの作品では、ある父親がうら若き自分の娘をブラインド・ワインテイスティングの賭けの対象にしてしまう。嬉々としてこの賭けに乗った中年男はワインを口に含み、消去法で慎重に正解に迫っていく……はたして娘の運命やいかに? 『チョコレート工場の秘密』、『マチルダは小さな大天才』など子ども向けの作品で知られるダールだが、大人向けの作品群もまたブラックユーモア満載で読んだらえもいわれぬ余韻が後を引くことうけあいだ。ところで「味」では最後に老いたメイドのあるひと言が娘の窮地を救うことになる。文学作品においては陰で重要な役割を果たしていることもあるメイドだが、この作品に出てくるメイドも物語の鍵を密かに、だがしっかと手中に収めているのだ。

さて、次に紹介されたのはピノ・ノワール・クラシック/フォルジュ・セラーズ。なんと、産地はアメリカ合衆国ニューヨーク。村上春樹をして「文学のハブ」と言わしめるニューヨークだが、ワインの産地としては「田舎」もいいところ。だが、この個性的な味わいの赤ワインは甘くてのっぺりしたグローバリズム一辺倒のワインとは一線を画すそうだ。

「作者は死んだ」としてテクストを作者の軛(くびき)から解放したのはフランスの哲学者・批評家のロラン・バルトだったが、「ワインの死」といえば、ぱっと燃え上がって余韻を残さない、万人受けするワインの蔓延のことを指すのだそうだ(「モンドヴィーノ」というドキュメンタリー映画のなかではそのようなワインを世に送り出すもうひとりのロラン、ワインコンサルタントのミシェル・ロランらが非難の対象となっているらしい)。「世間一般に受け入れられやすいもの」がいいものなのか? このあたりの問題意識は、例えば『日本語が亡びるとき』での作家、水村美苗の憂慮とも響き合うとも指摘された。「グローバリズム」の名のもとに各国文学が駆逐されたら……はたしてそこにはどんな世界が広がるのか、考えただけでうすら寒くなるばかりだ。

そうこうしているうちに、気がつけば最後のワイン、ヴォルネイ/ニコラ・ロシニョールがグラスに注がれる時間となった。口に含むとエレガントな味わいが広がる。鴻巣さんによればワインとは数千年かけて洗練されてきたひとつのアートであり、「保存できる瞬間芸術」。栓を抜いた途端にドラマがはじまり、あとには余韻を残す。そこが文学との共通点でもある。今後も個性を主張するワインそして文学作品が世に残り、その豊かさを享受しつづけられることを願い会は閉じられた。

あっという間に時が過ぎてしまったが、ワインを手に参加者と語りあえるのもこの会の醍醐味だった。参加者には編集者や気鋭の文学研究者、各国語の翻訳者や翻訳の勉強をしている人、本を読むことが好きな人、ワインが好きでワインスクールで学んだことのある人などじつにさまざまな人がいた。このワイン会がなければ一堂に会することのない人たち。さまざまな個性が集い作り出した一期一会のこの空間の記憶もまた、「余韻」となり参加者ひとりひとりの心のなかで静かに熟成を進めるのだろう。

当日配られた「ワイン小説」のリストにはエドガー・アラン・ポー「アモンティリャードの樽」やカズオ・イシグロ『日の名残り』など古今の名作のタイトルが記されていた。そうそう、すっかり忘れていたけれども「アモンティリャード…」ではおぞましい殺人のきっかけは確かワインではなかったか。『日の名残り』の執事も英国執事のつねとしてワイン通だったような……よく覚えてはいなくても確かに「余韻」のようなあえかなものが心に残っている気がする。久しぶりに読み返してみようか。本とは形あれど形のないもの。ぼんやりとした霞のような記憶=余韻に導かれて何度読んだっていいのだ。きっとそこには以前は気づかなかった味わいがあるのだろう。

翌日、そんなことを考えているとふと舌の上にタンニンの渋みがさっと走った。「味」のブラネール・デュクリュか最後に飲んだニコラ・ロシニョールか。よくわからないけれどもこれがいわゆる「フラッシュバック」なのだということははっきりとわかった。わたしが普段飲んでいる甘くて「先天的味わい」のお手頃ワインではまず生じない感覚だ。本来「苦み」とは毒物を察知する感覚であり、それが味わえるというのは「後天的(aquired)味覚」を獲得しているということらしい。そう、知っている人だけが味わえる豊かさがそこにある。文学にしろ、ワインにしろ、それを一部の愛好者が独占していたらこれほどもったいないことはない。安易なわかりやすさ、のっぺりとしたグローバリズムに回収されることを拒む個性的なワインと文学のすそ野がこれからも広がりつづけますように。

[書き手:竹内 要江(たけうち としえ)]

読書は好きだけどワインは初心者の駆けだしの文芸翻訳者。書評も修行中。

4月に最新訳書、中濱ひびき『アップルと月の光とテイラーの選択』(小学館)が刊行されました。

ツイッターやってます。https://twitter.com/takeucht

【鴻巣友季子さんワインレビュー】セレクションテーマ “Awakening”(めざめ)

■アタ・ランギ ソーヴィニヨン・ブラン 2017年 マーティンボロー、NZ

Ata Rangiとはニュージーランドのマオリ語で「夜明け」「新しいはじまり」を意味します。そんなわけもあってこの白ワインを選びました(たんに私が大好きなだけという話もありますが)。

ニュージーランドはワイン産地としては比較的新しいイメージがあるかもしれませんが、世紀の境目には「プロヴィダンス」(神意)という自然派ワインが新星の如くあらわれて世界を席巻して注目されました。

さて、アタ・ランギのソーヴィニヨン・ブラン、夏の陽射しを受けた麦藁帽子のような耀きがで、飲む前から気持ちがきらきらとしてきます。

ここのワインはマーティンボローらしい、すっきりと冷涼な味わいが特徴です。たとえば、カリフォルニアの、バラが開いたようなフローラルな香りのソーヴィニヨンと違い、青りんご、杏、洋梨などの香りが鼻をかすめます。

口に含んでみると、豊かなミネラルがぴーんと感じられ、まさに眼が覚めるようです。酸味は尖りがなく、でもしっかりと果実味をささえているので、舌にしんしんと染みわたるよう。喉を過ぎていったあとも、心地よい後味が残ります。

饒舌ではないけれどシンプルな言葉が訴えかけてくる上質なエッセイを読んだような飲み心地です。晴れわたる春の午後にぴったりでした。

■ル・オー・メドック・ド・ブラネール・デュクリュ2011年オー・メドック、ボルドー

ブラネール・デュクリュを選んだのは、この銘柄がワイン文学の金字塔であるロアルド・ダールの「味」という名短編に登場するので、みなさんに一度味わって頂きたかったからです。とはいえ、このシャトーはメドックの等級で4級ですのでお値段がそれなりに高い。というわけで、シャトー・ブラネール・デュクリュがサンジュリアン近くのオー・メドックの畑のブドウを使って造るワインを選びました。

サンジュリアンはマルゴーとポイヤックにはさまれた産地です。ブルゴーニュと違い、ボルドーのワインはカベルネ・ソーヴィニオンを主体にして、幾つかの品種をブレンドしています。ブラネール・デュクリュも、カベルネ・ソーヴィニオンにメルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルドを混ぜています。

今回のワインは、色はしっかりと濃いガーネットで、若々しさを感じさせます。一方、サンジュリアンっぽい杉の木、カシス、カカオ(チョコレート)の香りのほかに、干しぶどう、黒土の素朴な香りもあり、良好な熟成が感じられます。なんだか懐かさがこみあげてくる香りです。全体には、2011年というヴィンテージらしいやわらかい味わいですが、健全な密度のタンニンと凝縮が感じられ、AOC(原産地統制名称)はオー・メドックでも、余韻は長め。クラシックな造りながら、21世紀らしいモダンで洗練された風味に仕上がっていると思います。

ちなみに、「味」に出てくるのは、伝説的な1934年ヴィンテージです。

■フォルジュ・セラーズ ピノ・ノワール・クラシック 2015年フィンガーレイクスニューヨーク

今回の赤ワインのなかでは、どうも一番人気だったようです。ニューヨークは村上春樹が「世界の出版界のハブ」と評する文化の中心地ですが、ワインの産地としては、後進も後進です。とはいえ、近年、成長著しい注目の地域でもあります。気候の冷涼なフィンガーレイクスは、指状にいくつもの湖が広がる地域で、いまではNY最大にして屈指のワイン産地となっています。

今回のワインはノンフィルターで仕上げているそうですが、ひじょうにクリアな、やや薄めのルビー色が煌めいていました。ひとつ前のボルドーの深紅と対照的な色合いです。

フランボワーズやなめし革の香りにまじって、ほんのり青っぽい香りがありました。口に含んでみると、除梗(ぶどうの茎を取り除く作業)をしていないのかな?と思わせる渋みがあり、ワインのデータを見たら、やはり全房を醸造に使っているとのこと。渋みとともに、それによって引き立てられる「薄絹のような」という表現がふさわしい優美な果実味が感じられます。まろやかな酸味が心地よくアピールしてきます。エレガントな、それでいて鋭さを兼ね備えた、スタイリッシュなピノです。

テッド・チャンとかエマ・クラインとか、「ニューヨーカー」誌に載っているような短篇が読みたくなります。

■ヴォルネイ/ニコラ・ロシニョール 2015年 ヴォルネイ ブルゴーニュ

しばらく前、「モンドヴィーノ」というワイン造りのドキュメンタリー映画が日本でも公開されました。そのなかで、ワインのグローバリゼーションが問題になっていました。世界中のあらゆる文化・芸術に言えることですが、ワイン文化にもグローバル化の波が押し寄せて久しいのです。「より早く、より飲みやすく、よりわかりやすく」。昔は20年やそこらではまだまだ固くて飲めなかったグランヴァンが数年で飲み頃を迎えたりします。果実味が豊富でアルコール度が高めのワインが人気になったりする。文学の世界でも「甘さ」があり、手っ取り早く「酩酊」させてくれるものが売れたりしますね。

さて、そんなワイングローバリゼーションも揺り戻しがきているようです。

「モンドヴィーノ」には頑固おやじのワインメイカーが出てきましたが、そのモンティーユさんもヴォルネイの造り手でした。ヴォルネイがあるコート・ド・ボーヌの赤ワインには、「ロマネ・コンティ」などを産むコート・ト・ニュイの赤ワインのような華麗さはないかもしれませんが、噛めば噛むほど味が出る!

さて、最後は二コラ・ロシニョールのヴォルネイ、同じピノノワールでも、ニューヨーク・ピノとはまた違う深みのあるルビー色です。ブラックベリーやレッドチェリー香りのほかに、うっすらキノコや下草、紅茶の葉の香りもあり、これは「等級」の付かないクラスのワインなのですが、それでもこの先の熟成の道のりとポテンシャルを予感させます。さすが2015年、ブルゴーニュのグレートヴィンテージです。

舌触りはシルキーですが、コート・ド・ボーヌらしい伸びやかな酸とミネラルがあり、揺るぎないストラクチャーとパワーを感じます。

比較的新しいドメーヌの当主二コラさんは、隣の地区ポマールのワインが「男性的」で、ヴォルネイが「女性的」という紋切り型の捉え方を笑い飛ばします。そんな型にはまった決めつけというのは、文学にもありそうですね。

「めざめ」というテーマのワイン会の掉尾を飾るにふさわしい一本だったと思います。

[書き手] 鴻巣 友季子

翻訳家。訳書にエミリー・ブロンテ『嵐が丘』、マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ1-5巻』(以上新潮文庫)、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』(河出書房新社 世界文学全集2-1)、J.M.クッツェー『恥辱』(ハヤカワepi文庫)、『イエスの幼子時代』『遅い男』、マーガレット・アトウッド『昏き目の暗殺者』(以上早川書房)、T.H.クック『緋色の記憶』(文春文庫)、ほか多数。文芸評論家、エッセイストとしても活躍し、『カーヴの隅の本棚』(文藝春秋)『熟成する物語たち』(新潮社)『明治大正 翻訳ワンダーランド』(新潮新書)『本の森 翻訳の泉』(作品社)『本の寄り道』(河出書房新社)『全身翻訳家』(ちくま文庫)『翻訳教室 はじめの一歩』(ちくまプリマー新書)『孕むことば』(中公文庫)『翻訳問答』シリーズ(左右社)など、多数の著書がある。

【鴻巣友季子さん選書】ワイン小説~古典名作から同時代文学まで~

ロアルド・ダール「味」(『あなたに似た人』早川書房)E.A.ポー「アモンティリャードの樽」(『アモンティラードの樽 その他』小学館)

イーヴリン・ウォー『ブライズベッド再訪』(岩波書店)

レイ・ブラッドベリ『たんぽぽのお酒』(晶文社)

ヘミングウェイ『移動祝祭日』(新潮社)

カズオ・イシグロ『日の名残り』(早川書房)

イサク・ディーネセン『バベットの晩餐会』(筑摩書房)

マルカム・ラウリー『火山の下』(白水社)

パトリック・デウィット『みんなバーに帰る』(東京創元社)

ポール・トーディ『ウィルバーフォース氏のヴィンテージワイン』(白水社)

アントワーヌ・ローラン『ミッテランの帽子』(新潮社)

レックス・ピケット『サイドウェイ』(ヴィレッジブックス)

テア・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』(新潮社)

【ALL REVIEWSのイベント情報は公式SNSで配信中!】

Twitter|https://twitter.com/allreviewsjp

Facebook|https://www.facebook.com/allreviews.jp/

LINE@|https://line.me/R/ti/p/%40pcl5418c

ALL REVIEWSをフォローする