コラム

紙とデジタル、どちらかだけではもったいない?

『Web版史料纂集』は、オンライン辞書・事典サイト「ジャパンナレッジ」の電子書籍プラットフォームJKBooksにて配信中の史料データベースです。

『史料纂集』という紙書籍シリーズの電子版として登場した『Web版史料纂集』。紙とデジタル、それぞれの特性と利点について、データベース化作業の一端に触れつつ紹介します。

『史料纂集』シリーズをデジタルデータベース化した『Web版史料纂集』は、2023年に第1期が配信開始したのち、2024年に第2期、そして2025年に第3期が配信され、コンテンツの充実とともに教育・研究現場での需要が高まっています。

一方で、「データベースがあれば従来の紙書籍はもういらなくなるのか」という声を聞く機会も少なくありません。

『Web版史料纂集』は、紙書籍の『史料纂集』の代替ではなく、紙書籍の『史料纂集』と併用することで最もパフォーマンスを発揮するデータベースとして位置づけています。紙とデジタルそれぞれの特性を活かして利用することで、さらなる研究の発展につながると考えています。

そこで今回は、紙書籍とデータベースそれぞれの役割と魅力について、紙書籍の『史料纂集』からどのように『Web版史料纂集』のテキストデータを作成しているかにも触れながら紹介します。

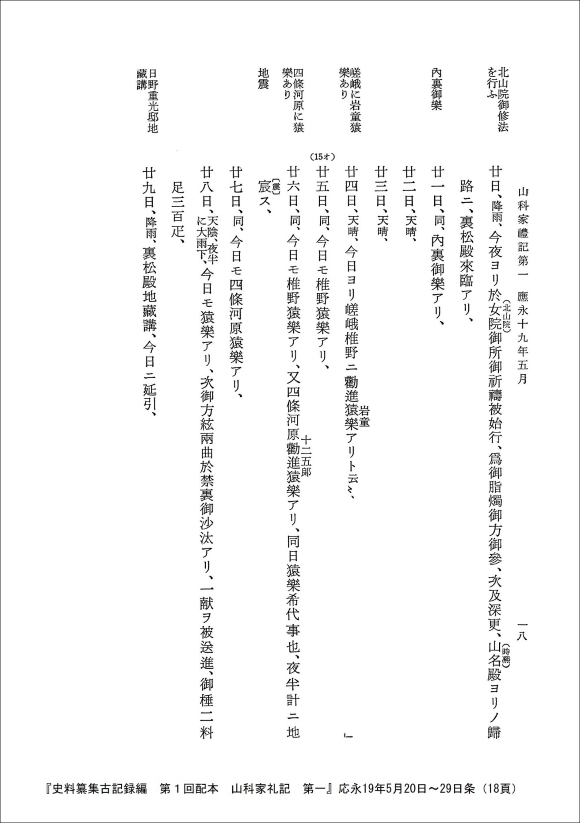

『史料纂集』紙面の多くは上下段に分かれています。下段が史料の翻刻テキスト、そして上段が本文の内容を容易に把握するためにテキストの校訂者が付した標出(頭注)です。

紙面では、標出は対応する史料本文の上部に示され、かつそれがあくまで標出のテキストであることを、字の大きさなどでも分かりやすく示しています。

テキストデータでは上下段の区別や文字の大きさを変えることはしていませんが、そのままテキストデータ化してしまうと、標出と史料本文の区別がつきづらくなってしまいます。

そこで、データベースでは標出のテキストだけをまとめて、史料本文の後に表示するという工夫をしています。

また『史料纂集』紙面では、本文の横にさらに文字が書き付けられた「傍書」や、少し小さい文字で2行に分けて書かれた「割書」といった、史料原本の体裁も極力再現されています。

「傍書」や「割書」はメインの文章に付属するような形で書かれることが多いため、「この「傍書」は後から書かれたものかもしれない」とか、「この「割書」は補足としての文章だろうか」など、原本の体裁は史料解釈においてとても重要です。

しかし、『Web版史料纂集』のテキストデータでは「傍書」や「割書」を再現することが難しいため、本文中の語句の区切りを妨げないよう極力配慮しつつ、1行で表示するという方法をとっています。

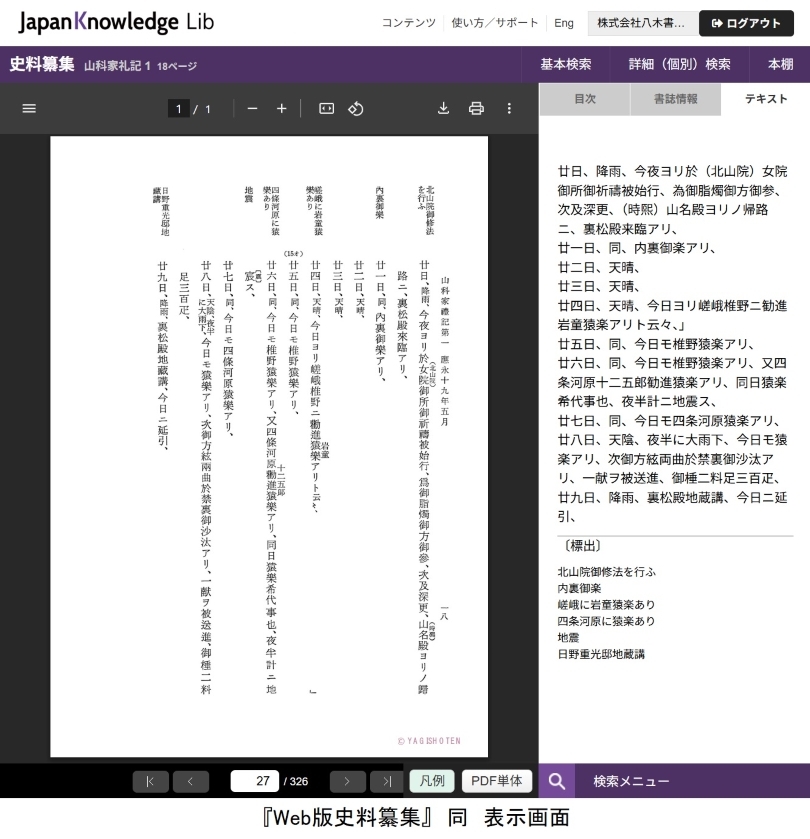

『Web版史料纂集』では、『史料纂集』の紙面をとても重視しています。なぜなら、上記で紹介したような『史料纂集』紙面の複雑なレイアウトは、重要な情報を多く含んでいるからです。

そのため、実際のデータベース画面では右側にテキストデータ、左側に紙面画像PDFを並べて表示することにこだわりました。

『Web版史料纂集』ではデータベースとしての検索性をより重視し、あえて手を加えている部分があります。

たとえば「地宸」という語句の「宸」に、「震」の誤りであるという校訂注がついていれば、テキストデータでははじめから「地震」というテキストに置き換えています。こうすることにより、「地震」という語句をした場合に、史料本文で「地宸」とある箇所もヒットするのです。

また、データベースの大きな利点は、手早く全体を俯瞰できるということです。

たとえば、『Web版史料纂集』ではそれぞれの書目をある程度の時代で区分しています。例として「猿楽」と検索すると、平安(794-1184)は1件、鎌倉(1185-1332)は39件、室町・戦国(1392-1602)は805件と、事物のおおまかな時代性を簡単に把握することができます。

『Web版史料纂集』には他にも年月日や書目など色々な絞り込み機能があるため、それらを駆使することで、史料の様々な傾向を分析することができるはずです。

紙書籍は「何が書いてあるか分からないけど、とりあえず眺めてみる」ことに向いています。本をパラパラと「めくって読む」ことに最も適しているともいえるでしょう。

データベースでは、検索する対象が決まっている場合に使うと圧倒的に便利なツールになります。逆に、まず何を検索したらいいかが分からなければデータベースは使いこなせません。

そこで、紙書籍をパラパラとめくって本の全体を眺めることで、本の内容を把握し、何をデータベースで調べたらよいのかがより一層分かるようになります。

冒頭でもお伝えしたように、『Web版史料纂集』は、紙書籍の『史料纂集』と合わせて使うことにより、新たな研究の可能性を拓くためのツールなのです。紙書籍を片手にデータベースを利用してもらうという形が、最も理想と考えています。

2026年には第4期として古文書編の配信が予定されています。特定の時代、分野に偏らない広汎な古文書データベースとして、『Web版史料纂集』の利便性をさらに押し上げるものとなることを期待しています。

*『Web版史料纂集』は図書館・法人向けのサービスです。

〔参考記事〕

Web版史料纂集・群書類従 お役立ちコンテンツ(八木書店出版部のページ)

https://company.books-yagi.co.jp/archives/news/9232

[書き手]

八木書店出版部

1934年創業の学術出版社。日本の文学・歴史を中心に、演劇・美術・書誌学関連の出版を行っています。なかでも学術資料として貴重な古典籍を高精度に複製、翻刻することをメインとしています。

近年の出版事情にあわせて、「群書類従(正・続・続々)」133冊や「史料纂集」シリーズを順次全文電子化し、配信するなど、学術資料の研究基盤を整備するべく、電子出版にも取り組んでいます。

『史料纂集』という紙書籍シリーズの電子版として登場した『Web版史料纂集』。紙とデジタル、それぞれの特性と利点について、データベース化作業の一端に触れつつ紹介します。

紙とデジタル、どちらかだけではもったいない?

『史料纂集』は、日本の歴史・文化研究で必須の重要史料を、誰でも使いやすいように翻刻(ほんこく)=いわゆる「くずし字」などを活字にする作業を加え、さまざまな時代やジャンルの古記録(歴史的な日記史料のこと)や古文書を収録した史料集として、現在も新規タイトルの刊行を継続しています。『史料纂集』シリーズをデジタルデータベース化した『Web版史料纂集』は、2023年に第1期が配信開始したのち、2024年に第2期、そして2025年に第3期が配信され、コンテンツの充実とともに教育・研究現場での需要が高まっています。

一方で、「データベースがあれば従来の紙書籍はもういらなくなるのか」という声を聞く機会も少なくありません。

『Web版史料纂集』は、紙書籍の『史料纂集』の代替ではなく、紙書籍の『史料纂集』と併用することで最もパフォーマンスを発揮するデータベースとして位置づけています。紙とデジタルそれぞれの特性を活かして利用することで、さらなる研究の発展につながると考えています。

そこで今回は、紙書籍とデータベースそれぞれの役割と魅力について、紙書籍の『史料纂集』からどのように『Web版史料纂集』のテキストデータを作成しているかにも触れながら紹介します。

紙とデジタルの違い――『史料纂集』の場合

『史料纂集』紙面の多くは上下段に分かれています。下段が史料の翻刻テキスト、そして上段が本文の内容を容易に把握するためにテキストの校訂者が付した標出(頭注)です。紙面では、標出は対応する史料本文の上部に示され、かつそれがあくまで標出のテキストであることを、字の大きさなどでも分かりやすく示しています。

テキストデータでは上下段の区別や文字の大きさを変えることはしていませんが、そのままテキストデータ化してしまうと、標出と史料本文の区別がつきづらくなってしまいます。

そこで、データベースでは標出のテキストだけをまとめて、史料本文の後に表示するという工夫をしています。

また『史料纂集』紙面では、本文の横にさらに文字が書き付けられた「傍書」や、少し小さい文字で2行に分けて書かれた「割書」といった、史料原本の体裁も極力再現されています。

「傍書」や「割書」はメインの文章に付属するような形で書かれることが多いため、「この「傍書」は後から書かれたものかもしれない」とか、「この「割書」は補足としての文章だろうか」など、原本の体裁は史料解釈においてとても重要です。

しかし、『Web版史料纂集』のテキストデータでは「傍書」や「割書」を再現することが難しいため、本文中の語句の区切りを妨げないよう極力配慮しつつ、1行で表示するという方法をとっています。

紙とデジタル、それぞれの利点

『Web版史料纂集』では、『史料纂集』の紙面をとても重視しています。なぜなら、上記で紹介したような『史料纂集』紙面の複雑なレイアウトは、重要な情報を多く含んでいるからです。そのため、実際のデータベース画面では右側にテキストデータ、左側に紙面画像PDFを並べて表示することにこだわりました。

『Web版史料纂集』ではデータベースとしての検索性をより重視し、あえて手を加えている部分があります。

たとえば「地宸」という語句の「宸」に、「震」の誤りであるという校訂注がついていれば、テキストデータでははじめから「地震」というテキストに置き換えています。こうすることにより、「地震」という語句をした場合に、史料本文で「地宸」とある箇所もヒットするのです。

また、データベースの大きな利点は、手早く全体を俯瞰できるということです。

たとえば、『Web版史料纂集』ではそれぞれの書目をある程度の時代で区分しています。例として「猿楽」と検索すると、平安(794-1184)は1件、鎌倉(1185-1332)は39件、室町・戦国(1392-1602)は805件と、事物のおおまかな時代性を簡単に把握することができます。

『Web版史料纂集』には他にも年月日や書目など色々な絞り込み機能があるため、それらを駆使することで、史料の様々な傾向を分析することができるはずです。

紙とデジタルの相乗効果

紙書籍は「何が書いてあるか分からないけど、とりあえず眺めてみる」ことに向いています。本をパラパラと「めくって読む」ことに最も適しているともいえるでしょう。データベースでは、検索する対象が決まっている場合に使うと圧倒的に便利なツールになります。逆に、まず何を検索したらいいかが分からなければデータベースは使いこなせません。

そこで、紙書籍をパラパラとめくって本の全体を眺めることで、本の内容を把握し、何をデータベースで調べたらよいのかがより一層分かるようになります。

冒頭でもお伝えしたように、『Web版史料纂集』は、紙書籍の『史料纂集』と合わせて使うことにより、新たな研究の可能性を拓くためのツールなのです。紙書籍を片手にデータベースを利用してもらうという形が、最も理想と考えています。

2026年には第4期として古文書編の配信が予定されています。特定の時代、分野に偏らない広汎な古文書データベースとして、『Web版史料纂集』の利便性をさらに押し上げるものとなることを期待しています。

*『Web版史料纂集』は図書館・法人向けのサービスです。

〔参考記事〕

Web版史料纂集・群書類従 お役立ちコンテンツ(八木書店出版部のページ)

https://company.books-yagi.co.jp/archives/news/9232

[書き手]

八木書店出版部

1934年創業の学術出版社。日本の文学・歴史を中心に、演劇・美術・書誌学関連の出版を行っています。なかでも学術資料として貴重な古典籍を高精度に複製、翻刻することをメインとしています。

近年の出版事情にあわせて、「群書類従(正・続・続々)」133冊や「史料纂集」シリーズを順次全文電子化し、配信するなど、学術資料の研究基盤を整備するべく、電子出版にも取り組んでいます。

ALL REVIEWSをフォローする