書評

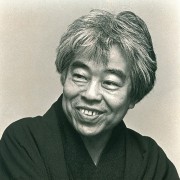

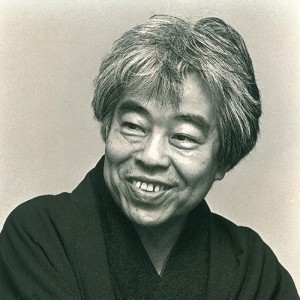

『鬼が来た―棟方志功伝』(文藝春秋)

「わだばゴッホになる」のルーツ

特異な作風の版画家として国際的にも高い名声をもつ棟方志功は、明治三十六年、青森の貧しい鍛冶屋の子として生まれ、小学校卒業後は家業を手伝うが、独学で洋画家の道を志し、やがて版画に転じ、柳宗悦(むねよし)らの民芸運動の影響をうけてその独自な才能を開花させ、その後日本美の原点を探求するような作品を多数うみ出し、戦後はサンパウロ・ビエンナーレやベニス・ビエンナーレなどで受賞して世界的な注目を浴び、昭和五十年に没したが、日本浪曼派の作家たちをはじめ、多くの文学者とも親交をもち、文学書の装幀や挿し絵などの分野でも傑作を残した。その志功と同じ青森県の出身である長部日出雄は、これまでにも直木賞の受賞作「津軽世去れ節」や「津軽じょんから節」などのほか、郷土の歴史や人物に取材した風土色ゆたかな作品をいくつかまとめてきたが、「鬼が来た」は、彼がこの巨人の像に肉薄した伝記として興味ぶかい。

長部はかつて「棟方志功と津軽」という文章の中で、つぎのように述べたことがある。

「この地方から出た芸術家の何人かが、土着的自我と近代的自我の葛藤に苦しんで、自虐の淵に沈んでいったとき、棟方はほぼ無意識のうちに近代を通り抜けて『無我』の境に入り、『夢中』になって人間の意識下の流れに合流しエロス(生命力)と合体して、時間的には原初にまで遡り、空間的には地の涯まで広がる、普遍的でしかも独自な世界をつくり上げることができた。つまり、棟方はすこぶる津軽的な方法で自己を宇宙と化したのだ。そこに棟方志功の奇蹟がある、とおもうのである」

彼は棟方志功の単なる伝記ではなく、その芸術を育てた環境や、幅ひろい人間関係をそれぞれに追いながら、その偉大な創造の秘密をときあかすために、かなり自由な手法でこの作品をまとめているが、その焦点はこのような志功の芸術と人間にみられる風土性の問題にあかされているようだ。

独得な人柄をもつ志功にはエピソードも多く、奇矯な行動も少なくなかったが、そこにまた志功の面目が躍如としており、作者はそのひとつひとつをあざやかに描き出す。そして戦前から戦後にかけての時代状況や、近代美術の流れの中で、志功の芸術がもつ意味を、その原点をさぐりながら作者自身の風土感に照らして追求している。

志功は若いころ、ゴッホに感動し、「わだばゴッホになる」と口ぐせのようにつぶやいたそうだが、その執念とバイタリティーをまるごととらえようとして、さまざまな角度からきりこんでゆこうとする作者の苦闘ぶりが、そのまま作品にまとまったようなおもしろさが感じられる。

【下巻】

ALL REVIEWSをフォローする