書評

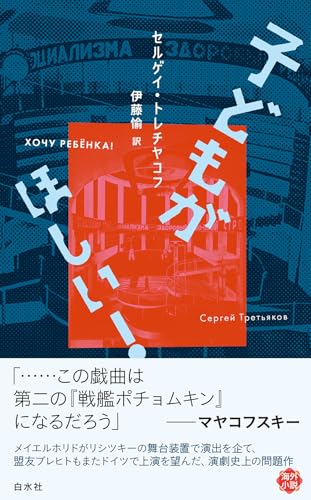

『世界イディッシュ短篇選』(岩波書店)

マイナー言語で書かれる「世界文学」

イディッシュ語と言っても、多くの読者にはあまりなじみのない言語だろう。東欧系ユダヤ人が日常的に用いた話し言葉であって、中世の高地ドイツ語をもとに、ユダヤ人の聖なる言葉であるヘブライ語を取り込み、ユダヤ人の移住先のポーランド、ロシアなどのスラヴ諸語との接触を経てできあがった。筆記にはローマ字ではなく、ヘブライ語と同様に、ヘブライ文字が用いられる。イディッシュ語は長いこと、ドイツ語の「崩れた」ユダヤ方言のような扱いを受け、なかなか独立した価値のある文化言語と見なされなかった。しかし、ブロードウェイの人気ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作者、ショレム・アレイヘムや、ノーベル文学賞を受賞したイツホク・バシェヴィス・ジンゲル(シンガー)などの有力なイディッシュ語作家が現れ、狭いユダヤ人コミュニティだけに限らず、広く世界で知られるようになった。

本書はイディッシュ文学研究の日本におけるパイオニアである比較文学者、西成彦氏が、長年のイディッシュ語との付き合いを通じて読解し、訳してきた十三の短篇を集めたアンソロジーである(ただし、西氏の薫陶を受けた若手研究者、赤尾光春氏、田中壮泰氏による訳を一部含む)。すべてイディッシュ語の原文からの直接訳であり、日本では前例のない画期的な試みである。

ショレム・アレイヘムの「つがい」は、過越(すぎこし)の祭のために太らされ、食べられてしまう七面鳥の運命を、七面鳥のつがいの視点から寓話(ぐうわ)風に描く。二羽の鳥たちは最後の瞬間まで、自分たちを待ち受ける残酷な運命が信じられない。イツホク・レイブシュ・ペレツの「みっつの贈物」は、死んだ人間のたましいが地上をさまよいながら、楽園の門を守る聖者への贈物を探す話。これらの贈物は、楽園に入れてもらうためのいわば「わいろ」になるのだ。ドヴィド・ベルゲルソンの「逃亡者」は、郷里のウクライナでのユダヤ人大虐殺を逃れてベルリンにやって来た「テロリスト」を自称する男を主人公とする。彼はここで、かつて大虐殺を扇動した男を見つけ、暗殺しようと企(たくら)むのだが……。

異色作はデル・ニステルの「塀のそばで(レヴュー)」。サーカスの女騎手に惚(ほ)れ込んで醜態をさらす「学僧」の姿を、次々に生ずる夢幻的な場面の転換を通じて描き出す。ジンゲルの「カフェテリア」には、東欧から逃れてきたユダヤ人が集うニューヨークで、過去の亡霊にとりつかれた女性が登場する。

素朴な寓話風のものから、風俗をリアルに描写したもの、実験的な手法を試みているものなど、さまざまだが、元来、日常の口語であるイディッシュ語の特性を生かした「語り」の妙味を感じさせるものが多い。その点、アレイヘム、ジンゲルなどはやはり別格の面白さがある。またユダヤ教の宗教的背景が全般に強いとはいえ、世俗的な価値観から宗教的ドグマを相対化する絶妙のアイロニーが感じられるものも少なくない。

特筆すべきは、ユダヤ人が世界に離散していったのと並行して、イディッシュ文学も世界中で書かれてきたことだ。本書には、ロシア周辺・東欧だけでなく、フランス、南アフリカ、アルゼンチン、ブラジルを舞台にした作品まで収録されている。西氏がタイトルに「世界」をあえて冠したゆえんである。英語で世界の市場を席捲(せっけん)する文学だけが「世界文学」なのではない。イディッシュ語という究極のマイナー言語によって書かれた文学であっても、やはり「世界文学」たりうるのだ、という力強いメッセージが響いてくる。

ALL REVIEWSをフォローする