書評

『詩探しの旅』(日経BP 日本経済新聞出版)

混乱の時代にこそ…自由の風を

現代の世界は戦争やら、AIやら、はたまたアメリカ大統領の奇抜な言動やらに振り回されていて、詩などというささやかなものはもうお呼びじゃないようにも見える。詩を書いても、お金は稼げないし、戦争を止めることもできない。いまどき詩を書く人は、世界にどのくらいいるんだろう?ところが驚いた。四元康祐の『詩探しの旅』を読むと、熱心に詩を読み、書く人たちは世界中いたるところにいる。アイルランドにはノーベル賞詩人ヒーニーがいて、北欧にはサーミ人の詩人マリー・アイロニエイダ・ソムビーがいる。香港ではうら若い女子学生のようなタミーこと何麗明が、詩で民主主義のために戦っている。

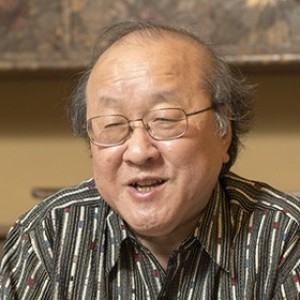

四元さんは二〇年以上、製薬会社の駐在員としてミュンヘンに暮らすかたわら詩を書くという「二股」生活を続けてきたが、四〇代半ばで会社を辞めて詩に専念すると決意。ちょうどその時、谷川俊太郎の勧めでマケドニアの古都ストゥルガの国際詩祭に出席したのを皮切りに、精力的に世界各地を訪ねて多くの詩祭に参加してきた。

ヨーロッパ、中東、アジア、アメリカと、詩を求めながら、張り巡らした友達の輪は世界中に広がっている。本書はその「詩探しの旅」を記録した紀行文集。もともと新聞連載のコラムなので一編一編は短く読みやすいが、詩人ならではの繊細な観察、深い洞察に満ちている。そして世界の詩人たちの作品が著者自身の訳で引用され、きらりと光る。

詩は翻訳できない、とよく言われるが、この旅は、翻訳によって文化と言語の境界を越えていく旅でもあった。執筆言語の異なる詩人たちによる連歌ならぬ「連詩」という共同創作にも四元さんは積極的に取り組み、そのスリリングな経験の面白さを伝える。

それにしても、世界中で行われている詩祭のなんと多様なことか。ストゥルガの詩祭は国家的行事で、詩人たちは大統領府に招かれる。ニカラグアのグラナダでは「ポエタ」(詩人)はモテモテで、女子学生の大群に(!)取り巻かれる。アントワープではかつて公衆浴場だった廃墟ビルに二百人が詰めかけ、明方まで詩と音楽の競演だ。

詩は快適な居間でくつろいで楽しむ優雅な遊びではない。戦争や社会的混乱の時代だからこそ、詩は書かれる。セルビアでは空爆の跡が残る町で詩祭が行われ、ベオグラード在住の山崎佳代子は詩で難民支援を続ける。イスラエルの詩祭ではアラブ人の少女たちがラップを朗誦する。香港やミャンマーでは詩人たちが詩によって圧政に抵抗する。そしてロシアの詩人ステパノヴァは、「ひとりの男の歪んだ想像力の支配」から自由になろう、と力強く呼びかける。

では今の日本で詩とはなんだろう。四元さんは日本の大学で詩を教えながら、「経済的合理性最優先の現代を生き延びるための自由の風」が教室を吹き抜ける、と書く。そうなんだ、詩は自由にする。

強く思ったことがある。オリンピックや万博もけっこうだが、日本でも世界の詩人を呼んで――ガザからもイスラエルからも、台湾からも北京からも――詩のお祭りをやれるはずじゃないか。詩にはたいしてお金はかからない。戦闘機一機を買う予算で、百回は詩祭を開催できる。そして世界を平和にする(ほんのちょっとでも)。

ALL REVIEWSをフォローする