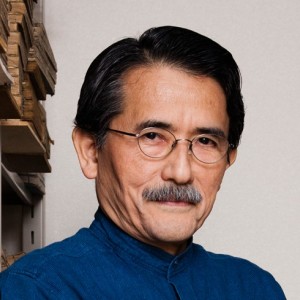

書評

『子規歌集』(岩波書店)

かなしい自棄っぱち

正岡子規が『歌よみに与うる書』を書いて、古今集以下の平安朝和歌を罵り去ったことは、夙によく知られている。が、公平な目で見るところ、子規の批判は正鵠を射ていないところが多く、実際には、平安朝の貴族たちの和歌の丈高さを、きちんと読めていなかったのだろうと逆に批評せざるを得ない。それでは、子規はどれほどの歌人であったか。歌論に一家言ある人必ずしも名歌人とは言われない。

子規には『竹乃里歌』という歌集があるが、そのダイジェストともいうべきものが、岩波文庫版の『子規歌集』という小冊子である。歌人であり国文学者でもあった土屋文明の編にかかるもので、その選歌の態度はまことに公正妥当なように思われる。この歌集を、最近、ふと思い立って通読してみた。

その宿痾のしからしむるところか、彼の歌には、いつも死の影が揺曳していて、やるせないペシミズムと、それに自棄っぱちのように立ち向かう痛切なる食欲が目に付く。

もともと和歌はフィクションであったという、この一番大事なところをすっかり閑却しているのが子規の歌論の致命的欠陥であるが、そこに立脚してリアリズムで歌い尽している世界は、あまりにも貧しく苦しくやるせない。ひとことでいうとここには苦悩があって美がない。

明治33年、英国留学の途に着いた漱石に子規はこんな歌を贈った。

年を経て君し帰らば山陰のわがおくつきに草むしをらん

目前に迫り来る死と、友人漱石の洋々たる未来と、子規の懊悩ここに極まるという感じがする。

そして事実、彼は、漱石倫敦滞在中に不帰の客となったのであった。

初出メディア

スミセイベストブック 2010年11月号

ALL REVIEWSをフォローする