書評

『井上陽水英訳詞集』(講談社)

翻訳で歌詞の深層解き明かす

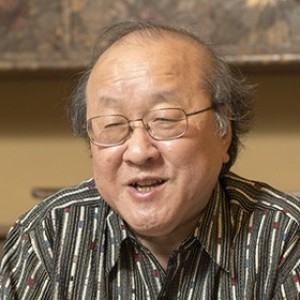

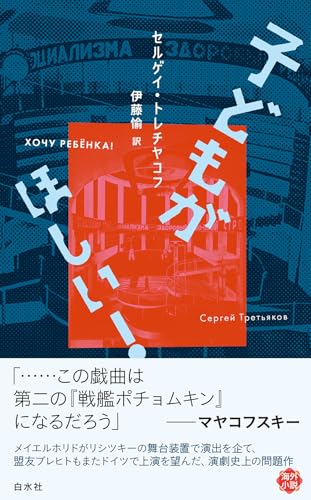

アメリカ出身の日本文学者として高名なロバート・キャンベルと井上陽水。この組み合わせは何やら唐突で思いがけないものにも思える。キャンベル氏はもともと江戸時代の古典の専門家で、東大教授を経て、現在、国文学研究資料館の館長という要職にあるアカデミックな学者である。その彼が井上陽水の詩を縦横無尽に論じ、五〇編の歌詞を英訳したというのだから、わくわくする。いったいこの二人はどのように出会い、どんな本を生み出すことになったのだろうか。通読して期待は裏切られなかった。いや、驚くほど豊かで多層的な魅力に満ちた著作に仕上がっている。タイトルから誤解される恐れがあるが、本書は単なる訳詞集ではない。たしかに、「限りない欲望」から、「傘がない」「夢の中へ」「氷の世界」「ジェラシー」「飾りじゃないのよ 涙は」「アジアの純真」といった名曲の歌詞五〇編が選び出され、本書の後半は、日本語原文と英訳の両方を並べた対訳詞集になっている。しかしその前の一八〇ページ近くは、陽水と著者の対談からの引用をふんだんに盛り込んで、陽水の歌詞の深さと複雑さを論じたエッセイになっており、これは紛れもなく日本文学者キャンベルの作品でもある。

英語の勉強になると思って手に取る読者もいるかもしれない。もちろんそういう効能もあるだろう。「覚めない夢」という歌のタイトルが、どうして‘‘The Dream Goes on’’(夢は続く)と訳されるのか。「いっそセレナーデ」の「いっそ」とはそもそもどういう意味なのか、それがどのような英語にできるのか。扱われている言葉は極めてシンプルだが、日本語と英語のニュアンスの微妙な違いに密着した翻訳のプロセスがスリリングだ。それは単なる語学の問題ではなく、英訳という作業を通じて陽水の歌詞の深層が解き明かされていくということでもある。たとえば「カナリア」の歌詞の「日本語の持つ独自な意味のふくらみ」に着目し、この歌を翻案したジェーン・バーキンによるフランス語版といかに違うかを論じた部分などは目からウロコである。英語に訳そうとしてみて初めて分かる、陽水の歌詞の面白さと不思議さが浮かび上がってくる。

さすが、日本文学者の陽水論である。「陽水さんの詞は日本前近代の長い歴史の文脈につながる」と確信した著者は、日本文学の作品に――枕草子、慈円(鎌倉時代の歌人)、仮名草子から、芭蕉、正岡子規、永井荷風、谷崎潤一郎、河野多恵子にいたるまで――つぎつぎと言及して自らの論の流れに組み込みながら、日本文学の魅力へと読者を導いてもくれる。ただし、これは著者の膨大な知識をひけらかす文学史の書ではなく、むしろ日本文学者キャンベルの個人史という側面を強く持つものだと言ったほうがいいだろう。ここでは二一歳のとき初めて来日した彼が、ディスコにいりびたり、YMOやさだまさし、中島みゆき、井上陽水を知り、早くも大学教員となった二〇代末には福岡で陽水の歌に出てくるような「リバーサイドホテル」を経験したといった、若き日々のことも率直に語られている。また、二〇一一年に大病を患い、死の一歩手前まで行った経験を経て、病室で自己治癒の過程のように陽水の詞を英訳し続けた日々も描かれている。

最近亡くなったドナルド・キーンは、オペラの大ファンでもあった。それに対して、キーン亡き後の世界の日本文学研究を牽引(けんいん)すべき存在であるキャンベルは井上陽水だ。世代の交代を実に鮮やかに示すものだろう。

ALL REVIEWSをフォローする