書評

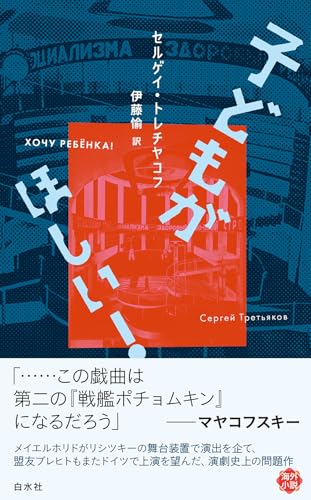

『子どもがほしい!』(白水社)

「夫はいらない、でも…」1926年の作品

『子どもがほしい!』というタイトルに惹(ひ)かれて、手に取って見ると、現代の話ではなく、今から百年ほど前、革命後のモスクワを舞台とした戯曲である。住民がひしめきあって暮らす「共同住宅」。人のようなものが階上から落ちてきて、ひと騒ぎ起こる。商売の好機とばかり葬儀屋まで駆け付ける。葬儀社の名前が≪死後の幸福≫だというのがおかしい。労働者、詩人、医師など雑多な人たちが集まって来て、多くの声の響き交わしが渦のように読者を(観客を)作品の世界に巻き込む。登場人物たちの中には、無名の女たちもいて、あけすけな言葉で男たちを罵(ののし)るのが強烈だ。「あのくそったれ(夫のこと)、私に赤ん坊を種付けして。それからあっという間に死んじゃった」「男はみんなクズだしね」

伝統的なドラマのように単一の筋立てに沿って滑らかに展開するわけではない。映画のモンタージュのようにぱっぱっと場面が切り替えられ、最後の第十四景まで突き進む。その中心にいるのは志操堅固な共産党員の女性ミルダで(少数民族のラトヴィア人だ)、託児所を設置するため尽力するうちに、自分でも生産(プロダクション)ならぬ生殖(リプロダクション)によって子供を作りたくなる。しかし、それは恋愛によって男と結ばれ家庭を作り、自分の手で子育てしたいということではない。

彼女はある健康な労働者に目を付け、「私ね、同志、赤ん坊がほしいんです。でも、ほしいのは優れた赤ん坊で、その子の父親は健康な若者、労働者の若者なの」とつめよる。そして「夫はいらないんです……私に必要なのは、あなたの精子」とまで宣言するのだ。こうして突き進んだ結果、ミルダは優良な子どもを作ることに成功し、四年後に設定された最後の第十四景の「子ども品評会」(!)で、見事、二人目の子供で一等賞を獲得する。

この戯曲はメイエルホリドの演出、リシツキーの舞台美術により上演の準備が進められたが、さすがに当時のソ連でも当局に過激すぎると判断され、禁止の憂き目にあった。しかも、その後スターリン時代の大粛清に巻き込まれてトレチヤコフもメイエルホリドも銃殺され、前衛の夢はソ連の全体主義的な権力の前にあえなく潰(つい)え去った。その後トレチヤコフは長いこと忘れられて(例外的に日本では桑野隆氏の先駆的な取り組みがあったが)、彼がいわゆるロシア・アバンギャルドの中でももっとも多才なマルチ人間として世界的に再評価の光を当てられるようになったのはつい最近のことだ。この翻訳を優れた解説とともに日本の読者に届けてくれた伊藤愉(まさる)氏も、その流れに連なる新進気鋭の研究者である。

『子どもがほしい!』は一九二六年に執筆された作品だが、ここで提起される女性と出産をめぐる問題は驚くほど現代的で、今の日本でも刺さってくるものが多い。現代の目で見ると、優生学的発想や国家による生殖の管理といった、ディストピアを先取りする危険な要素も多いが、トレチヤコフ自身は「特定の思想を擁護しよう」としたわけではなく、観客にショックを与え、観客との相互作用を通じて新たな芸術の形を探ろうとしたのだろう。日本でも上演して、議論を巻き起こしてほしいものだ。

ALL REVIEWSをフォローする