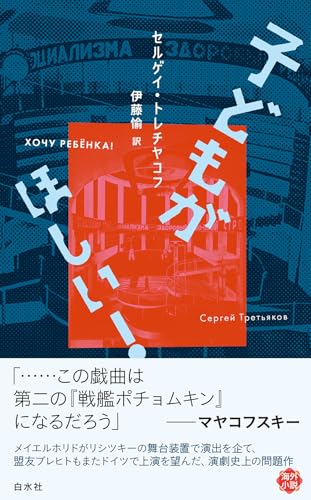

書評

『エリザヴェータ・バーム/気狂い狼 オベリウ・アンソロジー』(書肆侃侃房)

命がけの言葉遊び、現実との戦い

赤毛の男がいた。彼には目と耳がなかった。髪もなかったから、赤毛と呼ぶのはここだけの話。/話すことが彼にはできなかった。というのは、口がなかったから。鼻もなかった(……)なんにもなかった!

本書の冒頭を飾る「青いノート№10」は、こんな風に始まる。じつはあと2行で急転直下、人を喰(く)ったとんでもない終わり方をするのだが、気になる方はぜひ本を手に取っていただきたい。この変てこな超短編小説を書いたのはダニイル・ハルムスといって、オベリウという前衛作家グループを代表する人物だ。

「オベリウ」とは一九二〇年代末ソ連のレニングラード(現サンクトペテルブルク)に突然現れた若い前衛作家たちのグループだ。ロシア語で「リアルな芸術の結社」を意味する名称から、ことさら奇妙に響くことを狙って作られた新造語である。

本書はこのオベリウとそれに関連した「チナリ」というグループのメンバーをあわせ計十二人の「変な男たち」の作品を集めたアンソロジーである。収録された作品は、詩、戯曲、宣言、小説、回想などじつに多彩。たとえばハルムスの戯曲「エリザヴェータ・バーム」は、主人公の女性が全く身に覚えのない殺人の嫌疑をかけられて逮捕されそうになるというカフカ的な不条理な設定に基づく。一方、ヴヴェジェンスキーの『イワーノフ家のクリスマス』には一歳から八二歳の「子どもたちあるいはただの悪魔」が登場し、そのうち一人は子守り女に首を切り落とされ、他の全員も最後に次々に死んでいく。どちらも常識的なプロットの展開も因果関係も無視した曲芸的なもので、世界の前衛演劇のトップを切るものだったろう。ちなみに本書に収録されたドゥルースキンの回想では、ハルムスとヴヴェジェンスキーのどちらも「無意味の星」を追求したと評されている。つまり現実に潜むナンセンスの深淵(しんえん)との闘いが、彼らの芸術だったということか。

オベリウは全員が十代から二十代の若者だった。しかしスターリン時代に主要メンバーは逮捕され、餓死したり銃殺されたり戦死したりで、彼らの記憶はソ連ではその後長いこと封印された。本書はオベリウとチナリの人間関係に注目しながら、初めてグループの全体像を描き出した点で画期的なアンソロジーである。長年オベリウ研究に打ち込んできた小澤裕之氏の強い思い入れが感じられる一冊だ。常識的な意味を超えたナンセンスな表現や不可解な新造語のちりばめられた作品を翻訳することは、容易ではない。しかし訳者は原文のニュアンスに密着し、奇妙な面白さを日本の読者に伝えるという難題に挑戦した。

オベリウはロシアの未来派を受け継ぐ、欧米から隔絶したソ連国内の現象であったにもかかわらず、西欧の不条理演劇をはるかに先取りし、同時代フランスのシュルレアリスムにも比べられるような可能性を秘めていた。しかし、決定的に異なるのは、オベリウの若者たちの生きたのが表現の自由を圧殺するソ連のスターリン体制下だったということである。彼らの言葉遊びの一つ一つが、じつは文字通り命がけのものだった。百年後の今でも、彼らの言葉に力が感じられるのもそのせいではないか。

ALL REVIEWSをフォローする