書評

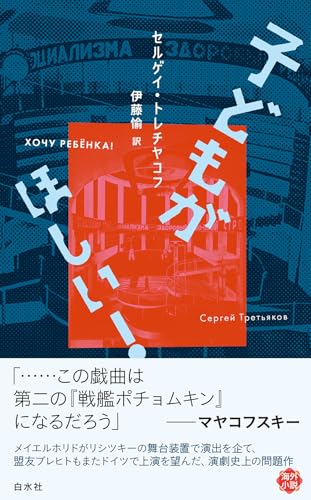

『プラハの古本屋』(中央公論新社)

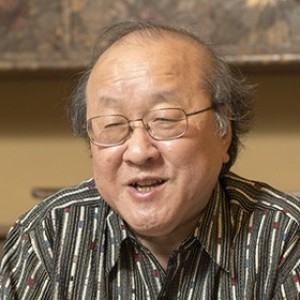

現代最先端の言語学者というと、複雑な文法規則を数式のように操ったり、鳥やイルカと話をしようとしたり、とかく常人離れしたイメージがあるが、千野栄一氏(一九三二―二〇〇二)はまったく違っていた。こよなく本を愛して古本屋を漁(あさ)り、入手した珍しい本を極上の肴(さかな)として、ブルタバ(ドイツ名モルダウ)河畔でビールを飲む。そう、千野氏が本の次に好きなのは、ビールを飲むことと、ビールを飲みながら友人と楽しく語らうことだった。

そんな著者の姿が鮮やかに浮かび上がってくる名エッセイ集の文庫化である。プラハを自分の庭のように知り尽くし、古書店の主人や愛書家たちと親交を結んだ体験に裏打ちされた軽妙な文章の数々が、読者を稀覯本(きこうぼん)の世界に誘う。その多くは『キエフ紙葉とプラハ断片の起源について』といった、普通人の理解を絶するものなのだが、千野マジックはそれがまるで世界で一番面白い本であるかのように思わせてくれる。

このデジタル時代、かび臭い紙の本なんてお呼びでない、と思っているそこのあなた。違うんだなあ。この本を読めば、本への愛は永遠だということがきっとわかる。

そんな著者の姿が鮮やかに浮かび上がってくる名エッセイ集の文庫化である。プラハを自分の庭のように知り尽くし、古書店の主人や愛書家たちと親交を結んだ体験に裏打ちされた軽妙な文章の数々が、読者を稀覯本(きこうぼん)の世界に誘う。その多くは『キエフ紙葉とプラハ断片の起源について』といった、普通人の理解を絶するものなのだが、千野マジックはそれがまるで世界で一番面白い本であるかのように思わせてくれる。

このデジタル時代、かび臭い紙の本なんてお呼びでない、と思っているそこのあなた。違うんだなあ。この本を読めば、本への愛は永遠だということがきっとわかる。

ALL REVIEWSをフォローする