前書き

『時が止まった部屋:遺品整理人がミニチュアで伝える孤独死のはなし』(原書房)

独身で実家での一人暮らしをする50~60代男性。死後3~6か月経ってようやく、大家や水道局メータ検針員が異臭や異変に気づき、発見される。これが、遺品整理人の筆者が経験した孤独死の現場でもっとも多いケースだ。

しかし、若いからといって孤独死しないわけではない。筆者が22歳のときに訪れた現場で孤独死した部屋の主もまた、22歳の若い男性だった。二世帯住宅にもかかわらず、死後2週間も発見されなかったケースもあるという。

「孤独死は誰にでも起こりうる」これまで700件以上の孤独死の現場を特殊清掃してきた筆者は、その現実を世の中に知ってもらいたい一心で、3年前から自身が訪れた現場の特徴をミニチュアで再現するようになった。

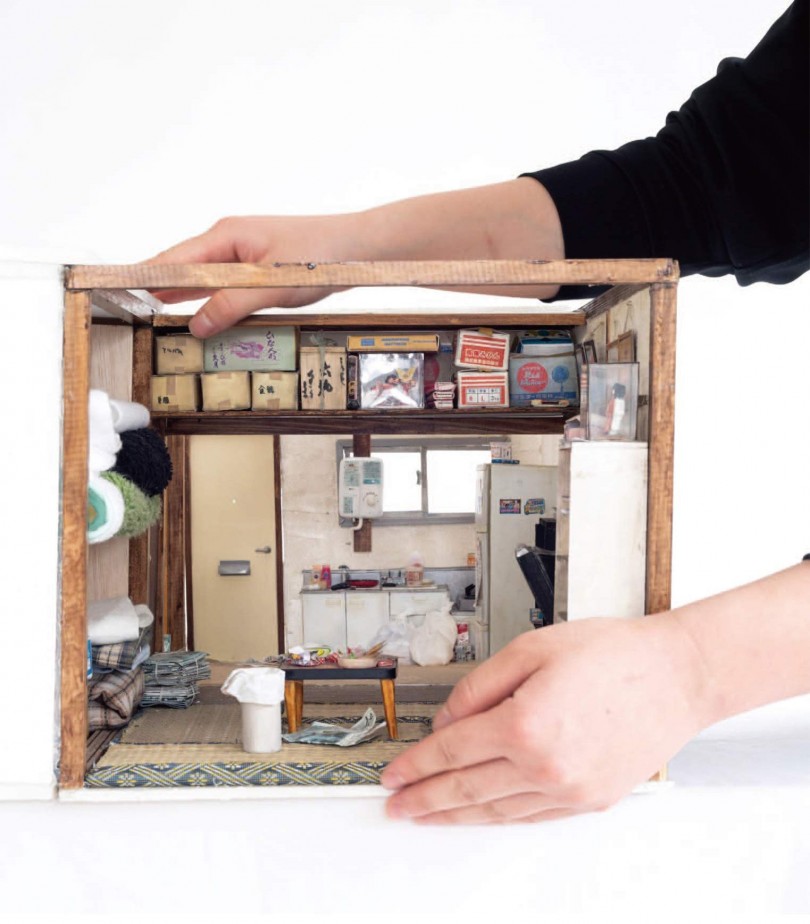

リアルでありながら、部屋の主の人生を感じさせるようなどこか懐かしいミニチュアは共感を呼び、瞬く間にSNSで拡散され、17,000リツイートを記録した。

凄惨な現場にも行き会うことも少なくないこの仕事をなぜ選び、ミニチュアを作り続けるのか。国内だけでなく、海外メディアからの取材も絶えない筆者が、これまでの取材では語り切れなかった想いを、抜粋して公開する。

それまでは作業光景の写真を使って、自分たちの仕事や孤独死の問題を来場者に説明していた。生々しい部分が見えないよう配慮して選んでいるとはいえ、実際に孤独死が起きた現場の写真を使うと見る人にショックを与えてしまうし、故人を晒(さら)し者にしてしまうことになるのではないか、遺族にも悲しい記憶を思い起こさせてしまうのではないかという心配があった。

一方で、現実が世のなかにまったく報道されないことにも焦燥感(しょうそうかん)を覚えていた。日本の報道では、孤独死の現場写真にモザイクがかけられ、もっとも核心をついた部分が隠されてしまう。これではいつまで経っても、孤独死が自分にも起こりうることだという危機感を持ってもらうことができない。

孤独死は誰にでも起こりうる。若いからといって例外ではない。わたしが二十二歳で孤独死の清掃に行ったとき、その部屋の故人も二十二歳の若い男性だった。発見は死後三か月が経ってからだった。

現実を知ってほしいのに、伝えられない。伝えてもらえない。

いったいどうしたらいいのか。

そのとき思いついたのが「ミニチュア」だった。ミニチュアなど今まで作ったこともないのに、である。でも模型であれば生々しくなりすぎず、見てもらいやすいのではないか。現場の特徴を組み合わせることもできる。社長には一笑に付されたものの、「まずはやってみる」性格のわたしは勝手に作って展示しますからと宣言し、自腹で道具や材料を買い、仕事の空き時間などを利用して試行錯誤で制作を始めた。社長は軽口を叩きながらも見守ってくれていた。

どうにか完成したミニチュア第一号は、見た目はそこまで精巧ではなかったものの、いざエンディング産業展に展示してみると大好評で、多くの人に目を向けてもらうことができた。その翌年はさらにリアルなミニチュアを展示したことで、わたしたちのブースに来てくれた人たちがツイッターやSNSで発信してくれ、それをきっかけにテレビや雑誌でも取り上げてもらえるようになった。

はじめて会う人に必ずと言っていいほどそう訊かれる。特殊清掃の仕事は、遺体の腐敗による臭いや汚れ、場合によっては感染症のリスクもともなうため、肉体的にも精神的にも負担が大きい。実際に、ほとんどの同僚はすぐに辞めていく。それも百人中、九十九人くらいの割合で。だから、わたしがこの仕事を続けていることを不思議に思われても、当然かもしれない。

そもそものきっかけは、父の突然死。孤独死する一歩手前だった。

高校からの帰宅途中、わたしは姉からの連絡で父が脳卒中で病院に運ばれたと知らされた。急いで病室に駆けつけると、そこには無数のチューブを鼻や口に繋がれた意識のない父がいて、その周りを母や親族が取り囲んでいた。

二か月前に、両親は離婚を前提に別居したばかりだった。その日はたまたま必要があって母が父のもとを訪れたのだが、玄関を開けて目の前の廊下で倒れていた父を発見して救急車を呼んだという。

わたしたちの呼びかけに、意識のない父の目からツーっと涙が流れ落ちる。それからしばらくして心肺が停止した。この先も変わらずわが道を歩んで生きていくのだと思っていた父の、突然の死だった。

わたしはずっと父のことを嫌っていた。父との最後の思い出も、殴り合いの喧嘩だった。母を守るためだった。

にもかかわらず、このときはじめて、自分のなかに尊敬の気持ち、愛情があったことに気づかされた。生前にもっと父と話をしていたなら、避けていなければ、何か違っただろうか。後悔だけが残った。

父が亡くなってから数年が経ち、わたしが高校を卒業して郵便局に就職した頃、知人が遺品整理・特殊清掃という仕事があることを教えてくれた。興味がわいてネットでいろいろ調べてみたところ、遺品整理で嫌な思いをしたという依頼人たちの書き込みを見つけた。依頼した業者に室内を傷つけられたり、目の前で思い出の品を壊されたり投げられたりしたという。なかには不安を煽(あお)られ、高額請求されたケースもあった。

許せなかった。

それなら、わたしが遺品整理や特殊清掃の仕事をやったらどうだろう。肉親を亡くしているわたしなら、遺族の気持ちに寄り添えるのではないか。残された人たちの心を少しでも軽くできるのではないか。亡くなった人の役にも立ちたい。

父の死に対し抱いていた後悔の念も、この思いを後押ししてくれた。

しかし、軽い気持ちで始められるような仕事ではなかった。二年かけて自分の意志が揺るぎないことを確かめた。そして、求人にこんな説明書きを載せている遺品整理会社に出会った。

『ただ片づけるだけ、ではない』

そこには、故人や遺族への配慮と、この仕事が人の心を整理し、止まってしまった時間を前に進めるための尊い仕事だということが切々と綴(つづ)られていた。

ここでなら、思い描いていたような、心のこもった仕事ができるかもしれない。

わたしは応募することに決めた。しかし家族の反対がなかったわけではない。案の定、母親は猛反対だった。「なぜ大変だとわかっていることに自ら足を踏み入れるのか」「仕事は他にもいっぱいあるのだから、わざわざあなたがやらなくても」と。

それでも自分の想いをわたしは伝えた。自分にしかできないことがあると思っていること、父も発見があと少し遅ければ孤独死だったこと。突然死してしまった故人のために、そして部屋の片づけのことを考えると不安で眠れない遺族のために必要な仕事であること。すべて片づけてあげることではじめて、遺族は純粋に故人の死を悼(いた)むことができるのではないか、と。

母は少し黙っていたが、半ば諦(あきら)めた顔で「それならやってみなさい」と言ってくれた。

こうして、現在の遺品整理会社での仕事が始まった。

[書き手]小島美羽(遺品整理人)

1992年8月17日、埼玉県生まれ。2014年より遺品整理クリーンサービス(株式会社ToDo-Company)に所属し、遺品整理やごみ屋敷の清掃、孤独死の特殊清掃に従事する。孤独死の現場を再現したミニチュアを2016年から独学で制作開始し、国内外のメディアやSNSで話題となる。

しかし、若いからといって孤独死しないわけではない。筆者が22歳のときに訪れた現場で孤独死した部屋の主もまた、22歳の若い男性だった。二世帯住宅にもかかわらず、死後2週間も発見されなかったケースもあるという。

「孤独死は誰にでも起こりうる」これまで700件以上の孤独死の現場を特殊清掃してきた筆者は、その現実を世の中に知ってもらいたい一心で、3年前から自身が訪れた現場の特徴をミニチュアで再現するようになった。

リアルでありながら、部屋の主の人生を感じさせるようなどこか懐かしいミニチュアは共感を呼び、瞬く間にSNSで拡散され、17,000リツイートを記録した。

凄惨な現場にも行き会うことも少なくないこの仕事をなぜ選び、ミニチュアを作り続けるのか。国内だけでなく、海外メディアからの取材も絶えない筆者が、これまでの取材では語り切れなかった想いを、抜粋して公開する。

わたしがミニチュアを作る理由

最初に孤独死の部屋のミニチュアを作ったのは、二〇一六年。年に一回東京ビッグサイトで開催されている、葬祭業界の専門展示会「エンディング産業展」のためだった。それまでは作業光景の写真を使って、自分たちの仕事や孤独死の問題を来場者に説明していた。生々しい部分が見えないよう配慮して選んでいるとはいえ、実際に孤独死が起きた現場の写真を使うと見る人にショックを与えてしまうし、故人を晒(さら)し者にしてしまうことになるのではないか、遺族にも悲しい記憶を思い起こさせてしまうのではないかという心配があった。

一方で、現実が世のなかにまったく報道されないことにも焦燥感(しょうそうかん)を覚えていた。日本の報道では、孤独死の現場写真にモザイクがかけられ、もっとも核心をついた部分が隠されてしまう。これではいつまで経っても、孤独死が自分にも起こりうることだという危機感を持ってもらうことができない。

孤独死は誰にでも起こりうる。若いからといって例外ではない。わたしが二十二歳で孤独死の清掃に行ったとき、その部屋の故人も二十二歳の若い男性だった。発見は死後三か月が経ってからだった。

現実を知ってほしいのに、伝えられない。伝えてもらえない。

いったいどうしたらいいのか。

そのとき思いついたのが「ミニチュア」だった。ミニチュアなど今まで作ったこともないのに、である。でも模型であれば生々しくなりすぎず、見てもらいやすいのではないか。現場の特徴を組み合わせることもできる。社長には一笑に付されたものの、「まずはやってみる」性格のわたしは勝手に作って展示しますからと宣言し、自腹で道具や材料を買い、仕事の空き時間などを利用して試行錯誤で制作を始めた。社長は軽口を叩きながらも見守ってくれていた。

どうにか完成したミニチュア第一号は、見た目はそこまで精巧ではなかったものの、いざエンディング産業展に展示してみると大好評で、多くの人に目を向けてもらうことができた。その翌年はさらにリアルなミニチュアを展示したことで、わたしたちのブースに来てくれた人たちがツイッターやSNSで発信してくれ、それをきっかけにテレビや雑誌でも取り上げてもらえるようになった。

なぜ「遺品整理・特殊清掃」という仕事を選んだのか

なぜ「遺品整理・特殊清掃」という仕事を選んだのか

はじめて会う人に必ずと言っていいほどそう訊かれる。特殊清掃の仕事は、遺体の腐敗による臭いや汚れ、場合によっては感染症のリスクもともなうため、肉体的にも精神的にも負担が大きい。実際に、ほとんどの同僚はすぐに辞めていく。それも百人中、九十九人くらいの割合で。だから、わたしがこの仕事を続けていることを不思議に思われても、当然かもしれない。そもそものきっかけは、父の突然死。孤独死する一歩手前だった。

高校からの帰宅途中、わたしは姉からの連絡で父が脳卒中で病院に運ばれたと知らされた。急いで病室に駆けつけると、そこには無数のチューブを鼻や口に繋がれた意識のない父がいて、その周りを母や親族が取り囲んでいた。

二か月前に、両親は離婚を前提に別居したばかりだった。その日はたまたま必要があって母が父のもとを訪れたのだが、玄関を開けて目の前の廊下で倒れていた父を発見して救急車を呼んだという。

わたしたちの呼びかけに、意識のない父の目からツーっと涙が流れ落ちる。それからしばらくして心肺が停止した。この先も変わらずわが道を歩んで生きていくのだと思っていた父の、突然の死だった。

わたしはずっと父のことを嫌っていた。父との最後の思い出も、殴り合いの喧嘩だった。母を守るためだった。

にもかかわらず、このときはじめて、自分のなかに尊敬の気持ち、愛情があったことに気づかされた。生前にもっと父と話をしていたなら、避けていなければ、何か違っただろうか。後悔だけが残った。

父が亡くなってから数年が経ち、わたしが高校を卒業して郵便局に就職した頃、知人が遺品整理・特殊清掃という仕事があることを教えてくれた。興味がわいてネットでいろいろ調べてみたところ、遺品整理で嫌な思いをしたという依頼人たちの書き込みを見つけた。依頼した業者に室内を傷つけられたり、目の前で思い出の品を壊されたり投げられたりしたという。なかには不安を煽(あお)られ、高額請求されたケースもあった。

許せなかった。

それなら、わたしが遺品整理や特殊清掃の仕事をやったらどうだろう。肉親を亡くしているわたしなら、遺族の気持ちに寄り添えるのではないか。残された人たちの心を少しでも軽くできるのではないか。亡くなった人の役にも立ちたい。

父の死に対し抱いていた後悔の念も、この思いを後押ししてくれた。

しかし、軽い気持ちで始められるような仕事ではなかった。二年かけて自分の意志が揺るぎないことを確かめた。そして、求人にこんな説明書きを載せている遺品整理会社に出会った。

『ただ片づけるだけ、ではない』

そこには、故人や遺族への配慮と、この仕事が人の心を整理し、止まってしまった時間を前に進めるための尊い仕事だということが切々と綴(つづ)られていた。

ここでなら、思い描いていたような、心のこもった仕事ができるかもしれない。

わたしは応募することに決めた。しかし家族の反対がなかったわけではない。案の定、母親は猛反対だった。「なぜ大変だとわかっていることに自ら足を踏み入れるのか」「仕事は他にもいっぱいあるのだから、わざわざあなたがやらなくても」と。

それでも自分の想いをわたしは伝えた。自分にしかできないことがあると思っていること、父も発見があと少し遅ければ孤独死だったこと。突然死してしまった故人のために、そして部屋の片づけのことを考えると不安で眠れない遺族のために必要な仕事であること。すべて片づけてあげることではじめて、遺族は純粋に故人の死を悼(いた)むことができるのではないか、と。

母は少し黙っていたが、半ば諦(あきら)めた顔で「それならやってみなさい」と言ってくれた。

こうして、現在の遺品整理会社での仕事が始まった。

誰にでも起こりうることだからこそ

本書の目的は、何かこうしたら孤独死が防げるといった具体策を提案することではない。あくまで、孤独死の現実をみなさん一人ひとりに知ってもらい、誰にでも起こりうることとして考えてもらうためである。そして本書を読んだあなたの心に浮かんだその人―一人暮らしをしている親御さん、疎遠になっていた親類や友人、近所のお年寄りたち―に声をかけたり、顔を見に出かけたりするきっかけになってくれればと、切に願う。亡くしてからでは遅い。[書き手]小島美羽(遺品整理人)

1992年8月17日、埼玉県生まれ。2014年より遺品整理クリーンサービス(株式会社ToDo-Company)に所属し、遺品整理やごみ屋敷の清掃、孤独死の特殊清掃に従事する。孤独死の現場を再現したミニチュアを2016年から独学で制作開始し、国内外のメディアやSNSで話題となる。

ALL REVIEWSをフォローする