前書き

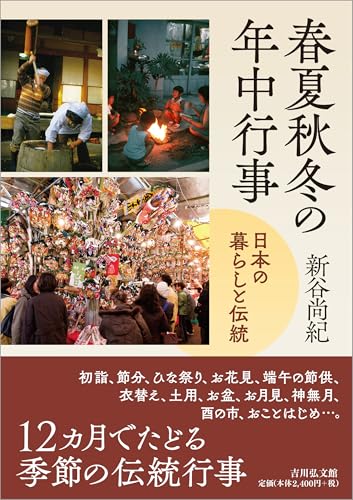

『西洋交霊術の歴史』(原書房)

古代ギリシア・ローマの神話時代から、近代スピリチュアリズムのきっかけを作った19世のフォックス姉妹、心霊主義とコナン・ドイル、天才奇術師フーディーニ、ウィジャボード(西洋版こっくりさん)、現代の霊能者、携帯アプリまで、人類はどのように冥界や死者と通じようとしてきたのか。現代のポップカルチャーにもつながる魔術的世界に迫る本書から「序章」を特別公開します。

霊媒のマダム・カリは大きなガラスのテーブルを囲むようにゲストたちを座らせ、手をテーブルの上に置き、隣同士で触れ合うように促す。部屋のガス灯が消されると、マダムはゲストたちに、疑いの気持ちを抑え、「時の暗闇のなかに自分の心が漂っているところを想像」し、霊を呼ぶ彼女と気持ちをひとつにするように指示する。

マダムは死者の霊を呼び出すと、突然、体を激しく揺らし始める。再び言葉を発したときには、こもるような、強いなまりのある声に変わっていた。すぐに、霊たちがゲストの女性のひとりに憑依し、部屋は大混乱に陥る。彼女は別のゲストの娘に耐えがたい苦しみを与えた死を再現する。一陣の風が室内の残りのキャンドルの炎を消し、ドアがばたんと閉まり、テーブルのガラスの天板が粉々にくだけ散る。霊がとりついた女性はありえない形に身をよじらせ、他のゲストたちは恐怖の叫びを上げる。

これは、テレビドラマ『ペニー・ドレッドフル』(第1シーズン)第2話の一場面で、交霊会がどんなものかを想像するように言われたときに、私たちの多くが思い浮かべる典型的な光景だ。あるいは、ハロウィーンパーティーで誰かがウィジャボードを引っ張り出し、文字盤の上に置いたプランシェットという器具の上に指を添えると、それが滑るように動いて文字を指すのを見守るようすを想像する人もいるかもしれない。

交霊会の一般的な認識は、大衆文化のなかで数十年をかけて形づくられ、特定のイメージに固まっていった。ホラー小説や映画は、交霊会に恐怖のイメージを植えつけ、ウィジャボードは無害なゲームからオカルト的な装置に変わり、おそらくはその霊を呼び出す効果のために、さまざまな宗教の信者から非難されてきた。

しかし、初期の交霊会の形式は――大衆娯楽や消費者主義によって色づけされるまでは――まったく異なるものだった。1873年のスピリチュアリスト紙の記事は次のように描写している。

いずれも有能な霊媒のエヴェリット夫人とF・モンク牧師が、私たちのために会を開いてくれた。いつもの手順どおり歌と祈りから始めると、霊たちが聖書のなかの読むべき箇所を選んだ。見えない友人たちは、室内のあらゆる場所で物音を立て始める……私たちのグループは15人で、みな親しい友人ばかりだ。交霊会の最初に、エヴェリット夫人の霊の友人「ニッピー」が、物質化した手でテーブルクロスを下から持ち上げた。私たち全員が、光の当たるテーブルクロス越しに、指がそこにあるのを直接、はっきりと感じた。それからガス灯の明かりを弱くして再び歌うと、さまざまな大きさの光が私たちに降り注いだ。私たちは光との会話を続けた。光はいつものように合図を送って答えてくれる。それぞれの霊が誰かに光を送って、友人であることを訴える。3度すばやく明滅すると「はい」、1度だけなら「いいえ」……私たちはよい香りのする冷たい風を感じた……

再び歌い始めると、モンク牧師が椅子ごと空中に浮かび上がり、ブーツが脱げて、部屋の反対端まで飛んでいった。その後、牧師に「サム」という名の霊が憑依して、ヒッチマン博士が持ってきたアコーディオンを糸でしっかり縛り、蛇腹が開かないようにしてほしいと頼んだ。私たちは言われたとおりにアコーディオンを丈夫なより糸で8回もきつく巻いた。すると霊は、私たち一人ひとりの肩の上で、美しいメロディを奏で始めた。その間もずっと、糸はしっかり巻かれたままだった。「サム」は次に、霊媒を椅子に縛りつけるように言った。私たちの3人が彼をしっかりと確実に椅子に縛りつけ、全員で結び目を確認した。私たちが歌い始めると、霊媒を縛っていたひもが4秒で解かれ、私たちに加わった。ソファの下に落ちていたひもは複雑な結び目ができたままだった。普通の人間がほどくには20分はかかるだろう。こうして、私がこれまで目撃したなかで最も本物だと確信できた交霊会が終わった。

交霊会の原形といえるものは、アメリカのフォックス姉妹が1848年につくり出した。まだティーンエイジャーだったふたりは、好奇心に満ちたグループをテーブルの周りに座らせ、ラップ音を立てては霊のしわざだと言ってみんなを楽しませた。

しかし、交霊会をそこからさらに洗練させたのは、大西洋の両側にいるスピリチュアリストたちだ。前述の描写からもわかるように、当初の交霊会は教会の楽しい集会(あるいは復活ショー)でもあり、社交の集まりでもあり、参加者が死後の世界が存在する証拠だと信じるものをスリリングに見せるものでもあった。19世紀の科学、産業、都市化の急速な発展への抵抗として生まれた運動であるスピリチュアリズム(心霊主義)は、死後も霊魂は生き続けると信じる信奉者に、その証拠をたびたび目撃させる最初の宗教というイメージを打ち出した。

しかし、交霊会は19世紀最大の詐欺ともみなされ、霊媒は正体を暴こうとする者たちから自分をうまく守るすべを身につける必要に迫られた。たとえば、前述のリバプールの熱狂的な集まりを導いたフランシス・W・モンクは、バプティスト派の牧師から霊媒に転身した人物で、その交霊会の4年後に、有罪判決を受けた最初の霊媒となり、3カ月の禁固刑に服した(「人の運勢がわかるふりをしたり、何らかの手の込んだ技、手段、道具を使い、手相であれ他の方法であれ、国王の臣民をだまそうとする者すべて」を対象にしたイギリスの浮浪者取締法が適用された)。

モンクの霊媒としての活動は30年後に再び法律上のスポットライトを浴びる。このときには、彼の心酔者のひとりで英国国教会のトーマス・コリー司祭が、魔術師で懐疑論者のジョン・ネヴィル・マスケリンと法廷で争った。マスケリンはモンクが霊を呼び出し物質化したトリックを自分で再現してみせたが、モンクがしていたように呼び出した霊を最後に自分の体に戻すことはできず、裁判で敗れた。

フォックス姉妹が1848年に霊と交信し始めたときにはすでに、「他人をかたる行為(imposture)」(詐欺を意味する語として当時好まれた表現)としてのスピリチュアリズムは存在していた。フォックス家はニューヨーク州北部の小さな家に暮らす中流家庭だったが、あるとき、この家に奇妙な現象が起こり始めた。家中から物音が聞こえ、娘のケイトとマギーのふたりが、霊と交信できると言い始めた。少女たちがあの世の霊魂を呼ぶと、大きなラップ音(たたく音)が周りから聞こえた。ふたりはすぐに各地でそのようすを見せてまわるようになり、そのパフォーマンスは「テーブル・ラッピング」や「テーブル・シッティング」と呼ばれた。

1855年にイギリス初のスピリチュアリストの新聞として、ヨークシャー・スピリチュアル・テレグラフ紙が創刊したころには、「交霊会(seance)」という言葉はまだなく、その種の集まりは「スピリット・ラッピング」や「テーブル・ムービング」などと呼ばれていた(1856年になると紙面に「交霊会」という語が登場する)。

霊との交信を期待する人たちの集まりに対して、「交霊会」という語が一般に使われるのは、1850年代後半以降のことだが、この言葉はすでに興味深い歴史をたどっていた。もとは、種類に関係なく大きな集まり、とくに政治的な集まりを指すフランス語だった「séance」(元来は「座ること」を意味した)という語は、1830年代に別のもっと変わった意味で使われるようになる。「動物磁気説(animal magnetism)」あるいは「メスメリズム(mesmerism)」と呼ばれた、当時人気のあった理論の実践者の集まりに対して使われたのだ。これがスピリチュアリズムの直接の前身となる。

動物磁気はすべての生きた動物が持つエネルギーで、特別な技術を持つ治療師がこのエネルギーの流れを変えることで病気が治るとされ、やがてはテレパシーや死者との交信も含むようになった。動物磁気説は1840年代のイギリスとヨーロッパ本土で多大な人気を得て、1843年の「パリの社会――磁化催眠」と題した短い新聞記事にはこう書かれていた。「動物磁気説が大流行し、特定の選ばれた人たちをもてなす余興としての交霊会に専門的な磁化催眠術師が招かれている」。これが、円形になって秘術的な娯楽を求めるグループという意味で「交霊会」という言葉が使われた最も初期の例のひとつだ。

その一方で、この言葉の新たな意味合いでさえ、すぐに懐疑派の注意を引いた。1843年にロビンソン氏なる人物が書いた「動物磁気」の実演についての記事にはこう書かれていた。「小さな町々で、交霊会のたびに二シリングをとって人々をカモにし、人間の心は永遠にもてなしうるという完全な幻想でだますようなふざけた行為が、これからも続くのだろうか? われわれはそうでないことを願う」

同じ年に、死者の霊と交信することを目的とした集まりを表現するために、はじめて「交霊会」という言葉が使われた例が見つかる。もとはダブリン大学マガジン(Dublin University Magazine)に連載記事として発表され、のちに1冊の本にまとめられたエリオット・ウォーバートンの『東方旅行記 (Episodes of Eastern Travel)』のなかに、ウォーバートンがカイロで過ごしたある晩のエピソードが記録されている。エジプト人の魔術師が死者の霊を呼び出すために少年に呪文をかけると、少年は手のひらに注がれたインクを見つめ、そこに霊が見えるようになる。ウォーバートンの旅行記はイギリス中で人気を集めていたが、彼はこの一篇のなかで、「交霊会(séance)」は夜遅くにお開きになった、と書いている。

「交霊会」の語源をたどることとは別に、その形式を定義することも重要だ。世界には、メキシコの「死者の日」や、中国の「ハングリー・ゴースト・フェスティバル」(中元節)など、生者と死者の交流を認める祭りがある。しかし、これらは交霊会とは正反対に近い。こうした祭りでは、人々は死者が自分たちの意志で戻ってくるのを受け入れ、好きだった食べ物や生きていたころの楽しみを用意して彼らを尊ぶ。しかし交霊会は、霊媒師の意志で死者の霊が戻り、尊ばれるというよりは、彼らの知識が求められる。

厳密にいえば、交霊会は「ネクロマンシー(necromancy)」でもない。『宗教百科事典』の「ネクロマンシー」の項を担当したエリカ・ブルギニヨンは、この用語をこう定義している。「死者の魂を魔術的に呼び出す術あるいは慣行で、主として占いの形をとるもの。そうした死者との交信を求める第一の目的は、彼らから情報を得ることであり、一般的には物事が起こる未知の原因を明らかにするか、将来の事のなりゆきを知るために行なわれる」。

ブルギニヨンはさらに、ネクロマンシーでは魔術的な呪文を用いるため、「霊媒を雇った死者との交信は含まれない」と述べている。『カトリック百科事典』は、この後者の見解に異を唱え、「近年になって、独特な信仰および実践としてのネクロマンシーは、『スピリティズム』や『スピリチュアリズム』の名前で再び現れている」と記している。

しかし、交霊会の歴史をたどっていけば、古代のエジプト、バビロニア、ギリシア・ローマの記録に残る初期のネクロマンシーの直系の子孫とみなすこともできる。ネクロマンサー(ネクロマンシーを行なう術師)も霊媒も、霊的な、あるいは魔術的な行為によって(前者は呪文を唱えて、後者はトランス状態に入ったり霊の姿を発現させたりすることで)、呼び出す側の求めに応じさせるために死者の霊を呼び出す(ただし、ネクロマンサーは神や悪魔のような神的な存在を呼び出しもする)。

ウィジャボードや携帯電話アプリを使った現代版の交霊術が、19世紀のスピリチュアリストによる交霊会のようには見えないとしても、基本的な手法や目的は変わっていない。それは、死者の霊との交信を容易にするということだ。

ウィジャボードは、霊媒師が時々用いた「トーキングボード」がもとになっている。K2メーター(電磁場測定器)と「スピリットボックス」を使った21世紀の超常現象の調査は、霊が現れた科学的な証拠を提供することに執着した交霊会から、自然な流れで進化したものだ。機器で霊をとらえることが難しいときには、21世紀のゴーストハンターたちもまだ霊媒に頼ろうとする。

とすれば、霊媒はネクロマンサー、あるいは魔術師だろうか? 霊との交信を容易にする人物を表現する「霊媒(medium)」という言葉も、「交霊会」と同じような進化の過程をたどった。しばらくの間、動物磁気説とメスメリズムはイギリスとアメリカでスピリチュアリズムという新しい宗教と共存し、どちらにおいても「交霊術」と「霊媒」は同じ意味で用いられていた。「霊媒」は実際には、1860年まではこれらの信仰との関係で辞書に載ることはなかった。この年、ジョセフ・ウースターの『英語辞典』で、「medium」の8番目の定義として「動物磁気の影響下に置かれる能力を持つ個人。この人物を通して動物磁気の現象が顕現する」という説明が書き込まれた。

「交霊会」と同じように、スピリチュアリストによる「霊媒」への初期の言及のいくつかは、信者のだまされやすさを嘆く論説だ。1852年のニューヨーク・サン紙に掲載された(世界中の他の新聞にも転載された)「霊の啓示」と題された記事は、まず、アメリカにおける「ノッカー(戸別訪問販売員)」や他の詐欺師の存在に触れ、そのあとで次のような見解を述べる。

人間の理性が悪用されるのを見るのは悲しいことだ……いまや毎日のように新聞紙面を埋めつくす不敬な記事をながめていると、怒りを抑えがたくなる……これらの不敬な記事は、肉体から離れた霊が本当に現れたかのように書き立て、しかも上質の活版印刷を使った媒体で発表されている。その流通は支出をまかなうだけでなく、利益をもたらしさえすると推察しなければならない……したがって、すべての人に警告しておきたい。これらの霊媒による心霊体験は、偽造紙幣と同じように避けたほうがよい。

ニューヨーク・デイリー・タイムズ紙の1852年12月の記事は、世界は「時代錯誤的な運動に毒されている」とまで断言し、「ヒステリーな婦人たちと同じくらい大勢の霊媒がいる」と評した。

「霊媒」は、カトリック教会とスピリチュアリズムおよび交霊会との問題だらけの歴史も象徴する。この言葉は欽定訳聖書には出てこない。申命記18章11節は、「死者に伺いを立てる者、呪文を唱える者、呪術師」を用いてはならないと禁じ、レビ記20章27節は、「男であれ、女であれ、死者に伺いを立てる者や呪術師は必ず死刑に処せられる。彼らを石で打ち殺せ。彼らの行為は死罪に当たる」とまで述べている。これらの表現が「霊媒」という言葉に変わるのは、1970年の『新英語聖書』とその翻訳版の『新アメリカ聖書』からである。

しかしながら、その意図は明らかだ。死者との会話を試みる者は死罪となる。過去には、キリスト教会は実際にこの聖書の教えに従っていた。異端審問の歴史を見れば、大勢の無実の人々が財産を没収され、拷問を受け、絞首刑や火あぶりの刑に処された(もっとも、犠牲者の大多数は世俗の裁判にかけられ、有罪となり、刑を宣告されたことを注記しておかなければならない)。幸いにも、現代の教会は許容とまではいかなくても寛容の精神を示している。

それでは、教会はスピリチュアリズムについてはどのような立場をとっているのだろう? かつてそれほど多くの残忍な処刑につながった活動が、どういうわけでただ許容されるだけでなく、応接間や集会場での娯楽に化けることになったのか? 間違いなくこれは、西洋思想において類を見ない重要な変化を代表するのではないだろうか?

実際にその通りだ。交霊会はどのように生まれ、物質主義的な哲学に対抗して精神的な癒しを求める世代にどのように定義され、どのように宗教と娯楽の両方になり、キリスト教と(少なくとも教会側にとっては恐る恐るながら)共存することになったのか。これは大掛かりな文化的シフトの物語である。

しかし、その変革がどのように生じたかを理解するためには、そもそもの交霊会の起こりを調べることから始めなければならない。

[書き手]リサ・モートン(作家、心霊研究者)

1958年、カリフォルニア州生まれ。脚本家、編集者を経て、作家、ノンフィクション・ライター。ブラム・ストーカー賞やリチャード・レイモン賞など数々の賞を受賞した作家であり、超自然現象に関する世界的な権威として広く知られている。2014年から2019年まで、ホラー作家協会会長。

なぜ人は過去の霊とコミュニケーションしようとするのか

19世紀のロンドンで、上流階級の男女が凝った装飾の応接間に集まり、交霊会に参加している。霊媒のマダム・カリは大きなガラスのテーブルを囲むようにゲストたちを座らせ、手をテーブルの上に置き、隣同士で触れ合うように促す。部屋のガス灯が消されると、マダムはゲストたちに、疑いの気持ちを抑え、「時の暗闇のなかに自分の心が漂っているところを想像」し、霊を呼ぶ彼女と気持ちをひとつにするように指示する。

マダムは死者の霊を呼び出すと、突然、体を激しく揺らし始める。再び言葉を発したときには、こもるような、強いなまりのある声に変わっていた。すぐに、霊たちがゲストの女性のひとりに憑依し、部屋は大混乱に陥る。彼女は別のゲストの娘に耐えがたい苦しみを与えた死を再現する。一陣の風が室内の残りのキャンドルの炎を消し、ドアがばたんと閉まり、テーブルのガラスの天板が粉々にくだけ散る。霊がとりついた女性はありえない形に身をよじらせ、他のゲストたちは恐怖の叫びを上げる。

これは、テレビドラマ『ペニー・ドレッドフル』(第1シーズン)第2話の一場面で、交霊会がどんなものかを想像するように言われたときに、私たちの多くが思い浮かべる典型的な光景だ。あるいは、ハロウィーンパーティーで誰かがウィジャボードを引っ張り出し、文字盤の上に置いたプランシェットという器具の上に指を添えると、それが滑るように動いて文字を指すのを見守るようすを想像する人もいるかもしれない。

交霊会の一般的な認識は、大衆文化のなかで数十年をかけて形づくられ、特定のイメージに固まっていった。ホラー小説や映画は、交霊会に恐怖のイメージを植えつけ、ウィジャボードは無害なゲームからオカルト的な装置に変わり、おそらくはその霊を呼び出す効果のために、さまざまな宗教の信者から非難されてきた。

しかし、初期の交霊会の形式は――大衆娯楽や消費者主義によって色づけされるまでは――まったく異なるものだった。1873年のスピリチュアリスト紙の記事は次のように描写している。

いずれも有能な霊媒のエヴェリット夫人とF・モンク牧師が、私たちのために会を開いてくれた。いつもの手順どおり歌と祈りから始めると、霊たちが聖書のなかの読むべき箇所を選んだ。見えない友人たちは、室内のあらゆる場所で物音を立て始める……私たちのグループは15人で、みな親しい友人ばかりだ。交霊会の最初に、エヴェリット夫人の霊の友人「ニッピー」が、物質化した手でテーブルクロスを下から持ち上げた。私たち全員が、光の当たるテーブルクロス越しに、指がそこにあるのを直接、はっきりと感じた。それからガス灯の明かりを弱くして再び歌うと、さまざまな大きさの光が私たちに降り注いだ。私たちは光との会話を続けた。光はいつものように合図を送って答えてくれる。それぞれの霊が誰かに光を送って、友人であることを訴える。3度すばやく明滅すると「はい」、1度だけなら「いいえ」……私たちはよい香りのする冷たい風を感じた……

再び歌い始めると、モンク牧師が椅子ごと空中に浮かび上がり、ブーツが脱げて、部屋の反対端まで飛んでいった。その後、牧師に「サム」という名の霊が憑依して、ヒッチマン博士が持ってきたアコーディオンを糸でしっかり縛り、蛇腹が開かないようにしてほしいと頼んだ。私たちは言われたとおりにアコーディオンを丈夫なより糸で8回もきつく巻いた。すると霊は、私たち一人ひとりの肩の上で、美しいメロディを奏で始めた。その間もずっと、糸はしっかり巻かれたままだった。「サム」は次に、霊媒を椅子に縛りつけるように言った。私たちの3人が彼をしっかりと確実に椅子に縛りつけ、全員で結び目を確認した。私たちが歌い始めると、霊媒を縛っていたひもが4秒で解かれ、私たちに加わった。ソファの下に落ちていたひもは複雑な結び目ができたままだった。普通の人間がほどくには20分はかかるだろう。こうして、私がこれまで目撃したなかで最も本物だと確信できた交霊会が終わった。

交霊会の原形といえるものは、アメリカのフォックス姉妹が1848年につくり出した。まだティーンエイジャーだったふたりは、好奇心に満ちたグループをテーブルの周りに座らせ、ラップ音を立てては霊のしわざだと言ってみんなを楽しませた。

しかし、交霊会をそこからさらに洗練させたのは、大西洋の両側にいるスピリチュアリストたちだ。前述の描写からもわかるように、当初の交霊会は教会の楽しい集会(あるいは復活ショー)でもあり、社交の集まりでもあり、参加者が死後の世界が存在する証拠だと信じるものをスリリングに見せるものでもあった。19世紀の科学、産業、都市化の急速な発展への抵抗として生まれた運動であるスピリチュアリズム(心霊主義)は、死後も霊魂は生き続けると信じる信奉者に、その証拠をたびたび目撃させる最初の宗教というイメージを打ち出した。

しかし、交霊会は19世紀最大の詐欺ともみなされ、霊媒は正体を暴こうとする者たちから自分をうまく守るすべを身につける必要に迫られた。たとえば、前述のリバプールの熱狂的な集まりを導いたフランシス・W・モンクは、バプティスト派の牧師から霊媒に転身した人物で、その交霊会の4年後に、有罪判決を受けた最初の霊媒となり、3カ月の禁固刑に服した(「人の運勢がわかるふりをしたり、何らかの手の込んだ技、手段、道具を使い、手相であれ他の方法であれ、国王の臣民をだまそうとする者すべて」を対象にしたイギリスの浮浪者取締法が適用された)。

モンクの霊媒としての活動は30年後に再び法律上のスポットライトを浴びる。このときには、彼の心酔者のひとりで英国国教会のトーマス・コリー司祭が、魔術師で懐疑論者のジョン・ネヴィル・マスケリンと法廷で争った。マスケリンはモンクが霊を呼び出し物質化したトリックを自分で再現してみせたが、モンクがしていたように呼び出した霊を最後に自分の体に戻すことはできず、裁判で敗れた。

霊との交信をなんと呼ぶか

フォックス姉妹が1848年に霊と交信し始めたときにはすでに、「他人をかたる行為(imposture)」(詐欺を意味する語として当時好まれた表現)としてのスピリチュアリズムは存在していた。フォックス家はニューヨーク州北部の小さな家に暮らす中流家庭だったが、あるとき、この家に奇妙な現象が起こり始めた。家中から物音が聞こえ、娘のケイトとマギーのふたりが、霊と交信できると言い始めた。少女たちがあの世の霊魂を呼ぶと、大きなラップ音(たたく音)が周りから聞こえた。ふたりはすぐに各地でそのようすを見せてまわるようになり、そのパフォーマンスは「テーブル・ラッピング」や「テーブル・シッティング」と呼ばれた。

1855年にイギリス初のスピリチュアリストの新聞として、ヨークシャー・スピリチュアル・テレグラフ紙が創刊したころには、「交霊会(seance)」という言葉はまだなく、その種の集まりは「スピリット・ラッピング」や「テーブル・ムービング」などと呼ばれていた(1856年になると紙面に「交霊会」という語が登場する)。

霊との交信を期待する人たちの集まりに対して、「交霊会」という語が一般に使われるのは、1850年代後半以降のことだが、この言葉はすでに興味深い歴史をたどっていた。もとは、種類に関係なく大きな集まり、とくに政治的な集まりを指すフランス語だった「séance」(元来は「座ること」を意味した)という語は、1830年代に別のもっと変わった意味で使われるようになる。「動物磁気説(animal magnetism)」あるいは「メスメリズム(mesmerism)」と呼ばれた、当時人気のあった理論の実践者の集まりに対して使われたのだ。これがスピリチュアリズムの直接の前身となる。

動物磁気はすべての生きた動物が持つエネルギーで、特別な技術を持つ治療師がこのエネルギーの流れを変えることで病気が治るとされ、やがてはテレパシーや死者との交信も含むようになった。動物磁気説は1840年代のイギリスとヨーロッパ本土で多大な人気を得て、1843年の「パリの社会――磁化催眠」と題した短い新聞記事にはこう書かれていた。「動物磁気説が大流行し、特定の選ばれた人たちをもてなす余興としての交霊会に専門的な磁化催眠術師が招かれている」。これが、円形になって秘術的な娯楽を求めるグループという意味で「交霊会」という言葉が使われた最も初期の例のひとつだ。

その一方で、この言葉の新たな意味合いでさえ、すぐに懐疑派の注意を引いた。1843年にロビンソン氏なる人物が書いた「動物磁気」の実演についての記事にはこう書かれていた。「小さな町々で、交霊会のたびに二シリングをとって人々をカモにし、人間の心は永遠にもてなしうるという完全な幻想でだますようなふざけた行為が、これからも続くのだろうか? われわれはそうでないことを願う」

同じ年に、死者の霊と交信することを目的とした集まりを表現するために、はじめて「交霊会」という言葉が使われた例が見つかる。もとはダブリン大学マガジン(Dublin University Magazine)に連載記事として発表され、のちに1冊の本にまとめられたエリオット・ウォーバートンの『東方旅行記 (Episodes of Eastern Travel)』のなかに、ウォーバートンがカイロで過ごしたある晩のエピソードが記録されている。エジプト人の魔術師が死者の霊を呼び出すために少年に呪文をかけると、少年は手のひらに注がれたインクを見つめ、そこに霊が見えるようになる。ウォーバートンの旅行記はイギリス中で人気を集めていたが、彼はこの一篇のなかで、「交霊会(séance)」は夜遅くにお開きになった、と書いている。

世界各地で行われる霊との交流

「交霊会」の語源をたどることとは別に、その形式を定義することも重要だ。世界には、メキシコの「死者の日」や、中国の「ハングリー・ゴースト・フェスティバル」(中元節)など、生者と死者の交流を認める祭りがある。しかし、これらは交霊会とは正反対に近い。こうした祭りでは、人々は死者が自分たちの意志で戻ってくるのを受け入れ、好きだった食べ物や生きていたころの楽しみを用意して彼らを尊ぶ。しかし交霊会は、霊媒師の意志で死者の霊が戻り、尊ばれるというよりは、彼らの知識が求められる。

厳密にいえば、交霊会は「ネクロマンシー(necromancy)」でもない。『宗教百科事典』の「ネクロマンシー」の項を担当したエリカ・ブルギニヨンは、この用語をこう定義している。「死者の魂を魔術的に呼び出す術あるいは慣行で、主として占いの形をとるもの。そうした死者との交信を求める第一の目的は、彼らから情報を得ることであり、一般的には物事が起こる未知の原因を明らかにするか、将来の事のなりゆきを知るために行なわれる」。

ブルギニヨンはさらに、ネクロマンシーでは魔術的な呪文を用いるため、「霊媒を雇った死者との交信は含まれない」と述べている。『カトリック百科事典』は、この後者の見解に異を唱え、「近年になって、独特な信仰および実践としてのネクロマンシーは、『スピリティズム』や『スピリチュアリズム』の名前で再び現れている」と記している。

しかし、交霊会の歴史をたどっていけば、古代のエジプト、バビロニア、ギリシア・ローマの記録に残る初期のネクロマンシーの直系の子孫とみなすこともできる。ネクロマンサー(ネクロマンシーを行なう術師)も霊媒も、霊的な、あるいは魔術的な行為によって(前者は呪文を唱えて、後者はトランス状態に入ったり霊の姿を発現させたりすることで)、呼び出す側の求めに応じさせるために死者の霊を呼び出す(ただし、ネクロマンサーは神や悪魔のような神的な存在を呼び出しもする)。

ウィジャボードや携帯電話アプリを使った現代版の交霊術が、19世紀のスピリチュアリストによる交霊会のようには見えないとしても、基本的な手法や目的は変わっていない。それは、死者の霊との交信を容易にするということだ。

ウィジャボードは、霊媒師が時々用いた「トーキングボード」がもとになっている。K2メーター(電磁場測定器)と「スピリットボックス」を使った21世紀の超常現象の調査は、霊が現れた科学的な証拠を提供することに執着した交霊会から、自然な流れで進化したものだ。機器で霊をとらえることが難しいときには、21世紀のゴーストハンターたちもまだ霊媒に頼ろうとする。

霊との交流を助ける「霊媒」

とすれば、霊媒はネクロマンサー、あるいは魔術師だろうか? 霊との交信を容易にする人物を表現する「霊媒(medium)」という言葉も、「交霊会」と同じような進化の過程をたどった。しばらくの間、動物磁気説とメスメリズムはイギリスとアメリカでスピリチュアリズムという新しい宗教と共存し、どちらにおいても「交霊術」と「霊媒」は同じ意味で用いられていた。「霊媒」は実際には、1860年まではこれらの信仰との関係で辞書に載ることはなかった。この年、ジョセフ・ウースターの『英語辞典』で、「medium」の8番目の定義として「動物磁気の影響下に置かれる能力を持つ個人。この人物を通して動物磁気の現象が顕現する」という説明が書き込まれた。

「交霊会」と同じように、スピリチュアリストによる「霊媒」への初期の言及のいくつかは、信者のだまされやすさを嘆く論説だ。1852年のニューヨーク・サン紙に掲載された(世界中の他の新聞にも転載された)「霊の啓示」と題された記事は、まず、アメリカにおける「ノッカー(戸別訪問販売員)」や他の詐欺師の存在に触れ、そのあとで次のような見解を述べる。

人間の理性が悪用されるのを見るのは悲しいことだ……いまや毎日のように新聞紙面を埋めつくす不敬な記事をながめていると、怒りを抑えがたくなる……これらの不敬な記事は、肉体から離れた霊が本当に現れたかのように書き立て、しかも上質の活版印刷を使った媒体で発表されている。その流通は支出をまかなうだけでなく、利益をもたらしさえすると推察しなければならない……したがって、すべての人に警告しておきたい。これらの霊媒による心霊体験は、偽造紙幣と同じように避けたほうがよい。

ニューヨーク・デイリー・タイムズ紙の1852年12月の記事は、世界は「時代錯誤的な運動に毒されている」とまで断言し、「ヒステリーな婦人たちと同じくらい大勢の霊媒がいる」と評した。

「霊媒」は、カトリック教会とスピリチュアリズムおよび交霊会との問題だらけの歴史も象徴する。この言葉は欽定訳聖書には出てこない。申命記18章11節は、「死者に伺いを立てる者、呪文を唱える者、呪術師」を用いてはならないと禁じ、レビ記20章27節は、「男であれ、女であれ、死者に伺いを立てる者や呪術師は必ず死刑に処せられる。彼らを石で打ち殺せ。彼らの行為は死罪に当たる」とまで述べている。これらの表現が「霊媒」という言葉に変わるのは、1970年の『新英語聖書』とその翻訳版の『新アメリカ聖書』からである。

しかしながら、その意図は明らかだ。死者との会話を試みる者は死罪となる。過去には、キリスト教会は実際にこの聖書の教えに従っていた。異端審問の歴史を見れば、大勢の無実の人々が財産を没収され、拷問を受け、絞首刑や火あぶりの刑に処された(もっとも、犠牲者の大多数は世俗の裁判にかけられ、有罪となり、刑を宣告されたことを注記しておかなければならない)。幸いにも、現代の教会は許容とまではいかなくても寛容の精神を示している。

それでは、教会はスピリチュアリズムについてはどのような立場をとっているのだろう? かつてそれほど多くの残忍な処刑につながった活動が、どういうわけでただ許容されるだけでなく、応接間や集会場での娯楽に化けることになったのか? 間違いなくこれは、西洋思想において類を見ない重要な変化を代表するのではないだろうか?

実際にその通りだ。交霊会はどのように生まれ、物質主義的な哲学に対抗して精神的な癒しを求める世代にどのように定義され、どのように宗教と娯楽の両方になり、キリスト教と(少なくとも教会側にとっては恐る恐るながら)共存することになったのか。これは大掛かりな文化的シフトの物語である。

しかし、その変革がどのように生じたかを理解するためには、そもそもの交霊会の起こりを調べることから始めなければならない。

[書き手]リサ・モートン(作家、心霊研究者)

1958年、カリフォルニア州生まれ。脚本家、編集者を経て、作家、ノンフィクション・ライター。ブラム・ストーカー賞やリチャード・レイモン賞など数々の賞を受賞した作家であり、超自然現象に関する世界的な権威として広く知られている。2014年から2019年まで、ホラー作家協会会長。

ALL REVIEWSをフォローする