書評

『テオドラ:女優からビザンツ皇后、聖人へ』(白水社)

「帝位は輝かしい死装束である」

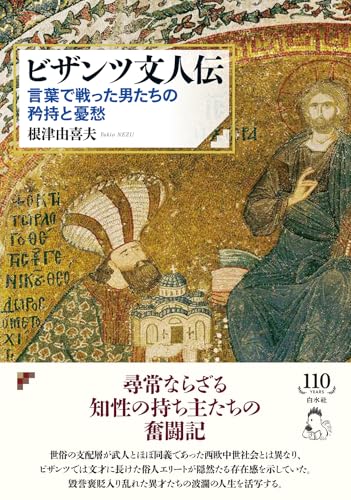

六世紀半ばといえば、日本では百済から仏像や経典が朝廷におくられ、仏教が伝わっている。ユーラシア西部では、すでにローマ帝国が東西に分裂し、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は、ユスティニアヌス治世に勢力を回復して、全盛期を迎えていた。六世紀には腺ペストが地中海世界に初めて広がったが、戦争と暴動の時代でもあった。ユスティニアヌス帝の大規模な建築事業は同時代の歴史家プロコピオスによって記録されているが、この男は皇帝とその妃テオドラをことごとく貶(けな)す『秘史』も書いている。存命中は公表されなかったが、この悪意に満ちた書をどう読むか、それ次第で歴史叙述が異なるだろう。

ともあれ、ユスティニアヌス帝はローマ帝国の再興をはかり、成果をあげた賢帝として名高い。だが、孤独で禁欲的な生活をおくり、恋愛関係も知られておらず、三十代でも結婚していなかった。誠実だが、不眠症に悩み、神学問題には打ち込む人物だったらしい。

ユスティニアヌスは、四十代半ばで皇帝になる数年前にテオドラと知り合い、結婚した。彼はたちまち、しかもぞっこん彼女に惚(ほ)れこんだ――それは確かだという。元女優らしいが、売春婦だったという噂が絶えなかった。新しい婚姻法は「かつて選んだ邪悪で不名誉な生き方を捨て、より良い生活を受け入れ」た女性には合法的な結婚ができるとしたのだから、彼の願いの強さがにじみ出ている。

伯父でもある前帝が逝去して単独の皇帝になると、ユスティニアヌス帝は、蛮族の征服・正統信仰の確立・法典の整備という三つの課題に取り組んだ。テオドラは教会や宮廷の人事には口出しして、昇進や罷免の思惑で夫を説得していたという。忠実な手下をもっており、莫大な財産を恵まれない施設に贈与する狙いがあったのだろう。近眼だったテオドラのために大きな文字で書かれた書物が管理されていたのは、テオドラが帝国の統治や文化に関わりたいと本気で読書していたからだ。黙読が通例ではなかった時代、なおさらテオドラの真剣さが光っている。

五三二年、皇帝夫婦の地位を脅かす「ニカの反乱」があった。衆知のように首都コンスタンティノープルでは競馬場での党派争いがあり、そこで皇帝の不正を怒った民衆が、別の貴人を皇帝に引っぱり出そうと暴動をおこした。ユスティニアヌスは側近を集めて会議を開き、「逃亡」をほのめかした時、テオドラが口を挟んだ。「逃亡は得策ではないと私は思います。生を受けた者は死を免れることはできませんが、支配者が逃亡者となることもまた不可能だからです。……死なずに安全を手にしたとして、幸せでしょうか。古(いにしえ)の格言がぴったりだと私は思います。『帝位は輝かしい死装束である』」

この発言のせいで、事態の流れが変わる。テオドラは生涯にわたって、若き日の自分を助けてくれた人々に心から誠意をもって応じた。プロコピオスの悪意ある言及とそれ以外の人々の目に映ったテオドラを知ると、彼女の素晴らしさが浮かび上がる。彼女は人々の語り方も聞き方も重要な能力であることをよく学んでいたのだ。

本書はなによりも分かりやすく書かれた歴史研究書であり、それだけにテオドラの実像が説得的に語られている。

ALL REVIEWSをフォローする