自著解説

『江戸の借金: 借りてから返すまで』(八木書店)

現代と同様に、江戸時代の人々もまた借金をした。農業経営の赤字補填、年貢の未納など、借金の理由はさまざまだが、土地が担保となることもあった。土地の売買は幕府により禁止されたにもかかわらず、である。大量に残された証文から、江戸時代のリアルな借金事情に迫る。

土地売買の禁止された地域が限定的なものだったことは、全国に残されている古文書の中には「永代売渡し申田地之事」などと題する田畑永代売買の証文が、この禁止令発布後も多く残されていることからも明らかである。

貞享4年(1687)4月になると、幕府は「田地永代売買、この以前仰せ出だされ候通り、いよいよもって制禁の事」という触れを全国に向けて発令し、田畑永代売買禁止令は発布から44年を経て全国令となった。

もっとも、その運用は厳密に行われたわけではなく、裁判の過程で田畑永代売買の事実が見つかった事例に限定されていた。貞享4年の法令に関しても、これを守った大名も数多く存在したが、御三家の水戸藩徳川氏、加賀百万石の前田氏、延岡藩内藤氏などは従っていないなど、必ずしも徹底されていなかったことが判明している。

江戸時代の百姓、特に小前層の場合は、普通に農業経営をしていたら、生活は苦しかった。たとえば寛政6年(1794)高崎藩の郡(こおり)奉行大石久敬が著した『地方凡例録』によると、18世紀後半、家族5人で中田4反、中畑1反5畝の土地を耕作すると仮定して農家経営の収支を試算すると、金1両1分2朱と永37文8分ほど不足していた。

このような農家経営の赤字を穴埋めするため、村内で土地を担保として借金をした。借金は、このほか年貢を納めることが出来なかったり、様々な災難・不幸による経済的な貧困を防ぐ方法であったりした。ただ、このような事態が度々発生すると、いずれは担保に入れた土地が質に取った人間の所有になってしまう。そのため借り手はすぐには土地を永代売買とはせず、質入れとして借金を行い、のちに土地を取り戻す可能性を残していた。つまり質入れから質流れという流れで土地は売買されるのが常であった。

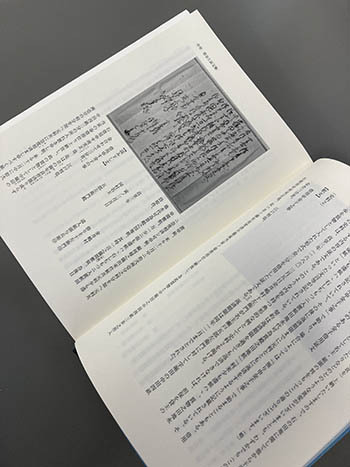

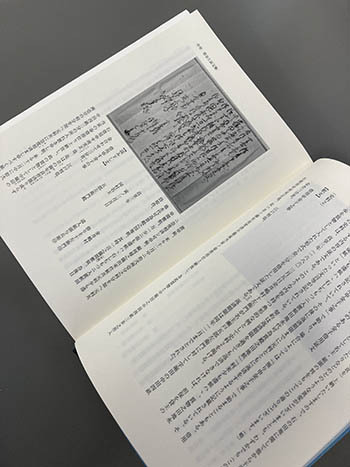

村の名家の蔵を調査すると、大量に残されている古文書の量に驚かされる。村の名家が所蔵していた古文書、いわゆる地方(じかた)文書の点数は、多いと3,000点から5,000点、場合によっては1万点を超える。膨大な地方文書の中で一番多く残されているものは、お金の貸し借りに関する文書であるといわれている。いわゆる金子借用証文や土地売買証文などの証文類である。

この証文類は、膨大な量だけでなく、その契約方法が多様である点も見逃せない。先に挙げた質地や永代売買のほかに借用証文がある。多くの場合は、土地を担保にしてお金を借りるが、無担保の場合もあり、また、返済が厳しくなると、返済を米で代替したり、利息を下げたり、返済期限を延長したりする様子が借用証文からうかがえる。このようにお金を借りる借用契約は多様であった。

借用金を返済する期限がない場合も存在した。永代売買証文でも、その内実は多様であり、買主が売主に対して、売買金額を返済すれば売られた土地を取り戻すことを保証した証文を差し出していることもあった。これらの契約が異なる証文は、お金を借りてから返すまでの中でどのように関係するのであろうか。

一つ言えることは、一通の証文は借金の初めから返済終了までの過程の一コマにすぎないということである。というのも、借り手が借金の一部を返済して、改めて借り直して借用証文が作成し直すだけでなく、新たなお金の必要に迫られて土地売買証文を作成するといった例などがみられるからである。

江戸時代には、このように契約方法が多様で膨大なお金の貸借に関する証文類が存在し、現存している。今回刊行した『江戸の借金―借りてから返すまで―』では、これらの証文類を検討して、「田畑永代売買禁止令」の実態を明らかにし、お金を借りてから返すまでの全体を示し、江戸時代の借金事情を解き明かしたい。

[書き手]荒木 仁朗(あらき じろう)

1976年 神奈川県生まれ

2000年 國學院大學文学部卒業

2003年 國學院大學大学院文学研究科博士前期課程修了

2013年 明治大学大学院文学研究科博士後期課程修了 博士(史学)

その後、国文学研究資料館プロジェクト研究員・同機関研究員などを経て

現在 明治大学・中央学院大学・千葉経済大学非常勤講師、海老名市歴史資料収蔵館事務専門員

[主要著作]

『江戸の借金―借りてから返すまで―』(八木書店、2023年)

「日本近世農村における債務と証文類」(『歴史評論』773号、2014年)

「近世後期小田原藩領の金融構造」(『関東近世史研究』76号、2014年)

「駿豆における韮山代官の位置―公金貸付を中心に―」(『静岡県地域史研究』8号、2018年)

田畑永代売買禁止令の実態

江戸時代の土地売買の禁止は、寛永20年(1643)3月、江戸幕府が発布した田畑永代売買禁止令から始まった、と思い浮かべる人も多いだろう。田畑永代売買禁止令はどの教科書にも掲載されている有名な土地法令である。しかし、この法令は独立したものではなく、飢饉対策のために江戸幕府が出した法令を総称したもので、田畑永代売買禁止令は寛永20年段階では全国令ではなかった。土地売買の禁止された地域が限定的なものだったことは、全国に残されている古文書の中には「永代売渡し申田地之事」などと題する田畑永代売買の証文が、この禁止令発布後も多く残されていることからも明らかである。

貞享4年(1687)4月になると、幕府は「田地永代売買、この以前仰せ出だされ候通り、いよいよもって制禁の事」という触れを全国に向けて発令し、田畑永代売買禁止令は発布から44年を経て全国令となった。

もっとも、その運用は厳密に行われたわけではなく、裁判の過程で田畑永代売買の事実が見つかった事例に限定されていた。貞享4年の法令に関しても、これを守った大名も数多く存在したが、御三家の水戸藩徳川氏、加賀百万石の前田氏、延岡藩内藤氏などは従っていないなど、必ずしも徹底されていなかったことが判明している。

江戸時代の土地売買の実態

そもそも江戸時代の百姓は、どうして土地を売る羽目になるのであろうか。江戸時代の百姓、特に小前層の場合は、普通に農業経営をしていたら、生活は苦しかった。たとえば寛政6年(1794)高崎藩の郡(こおり)奉行大石久敬が著した『地方凡例録』によると、18世紀後半、家族5人で中田4反、中畑1反5畝の土地を耕作すると仮定して農家経営の収支を試算すると、金1両1分2朱と永37文8分ほど不足していた。

このような農家経営の赤字を穴埋めするため、村内で土地を担保として借金をした。借金は、このほか年貢を納めることが出来なかったり、様々な災難・不幸による経済的な貧困を防ぐ方法であったりした。ただ、このような事態が度々発生すると、いずれは担保に入れた土地が質に取った人間の所有になってしまう。そのため借り手はすぐには土地を永代売買とはせず、質入れとして借金を行い、のちに土地を取り戻す可能性を残していた。つまり質入れから質流れという流れで土地は売買されるのが常であった。

多様で大量に現存されている証文類

上記のような事情のため、江戸時代の百姓はお金を借りざるを得ない状況だった。そのため、お金の貸し借りに関する古文書は数多く作成されることとなる。

村の名家の蔵を調査すると、大量に残されている古文書の量に驚かされる。村の名家が所蔵していた古文書、いわゆる地方(じかた)文書の点数は、多いと3,000点から5,000点、場合によっては1万点を超える。膨大な地方文書の中で一番多く残されているものは、お金の貸し借りに関する文書であるといわれている。いわゆる金子借用証文や土地売買証文などの証文類である。

この証文類は、膨大な量だけでなく、その契約方法が多様である点も見逃せない。先に挙げた質地や永代売買のほかに借用証文がある。多くの場合は、土地を担保にしてお金を借りるが、無担保の場合もあり、また、返済が厳しくなると、返済を米で代替したり、利息を下げたり、返済期限を延長したりする様子が借用証文からうかがえる。このようにお金を借りる借用契約は多様であった。

借用金を返済する期限がない場合も存在した。永代売買証文でも、その内実は多様であり、買主が売主に対して、売買金額を返済すれば売られた土地を取り戻すことを保証した証文を差し出していることもあった。これらの契約が異なる証文は、お金を借りてから返すまでの中でどのように関係するのであろうか。

一つ言えることは、一通の証文は借金の初めから返済終了までの過程の一コマにすぎないということである。というのも、借り手が借金の一部を返済して、改めて借り直して借用証文が作成し直すだけでなく、新たなお金の必要に迫られて土地売買証文を作成するといった例などがみられるからである。

江戸時代には、このように契約方法が多様で膨大なお金の貸借に関する証文類が存在し、現存している。今回刊行した『江戸の借金―借りてから返すまで―』では、これらの証文類を検討して、「田畑永代売買禁止令」の実態を明らかにし、お金を借りてから返すまでの全体を示し、江戸時代の借金事情を解き明かしたい。

[書き手]荒木 仁朗(あらき じろう)

1976年 神奈川県生まれ

2000年 國學院大學文学部卒業

2003年 國學院大學大学院文学研究科博士前期課程修了

2013年 明治大学大学院文学研究科博士後期課程修了 博士(史学)

その後、国文学研究資料館プロジェクト研究員・同機関研究員などを経て

現在 明治大学・中央学院大学・千葉経済大学非常勤講師、海老名市歴史資料収蔵館事務専門員

[主要著作]

『江戸の借金―借りてから返すまで―』(八木書店、2023年)

「日本近世農村における債務と証文類」(『歴史評論』773号、2014年)

「近世後期小田原藩領の金融構造」(『関東近世史研究』76号、2014年)

「駿豆における韮山代官の位置―公金貸付を中心に―」(『静岡県地域史研究』8号、2018年)

ALL REVIEWSをフォローする