書評

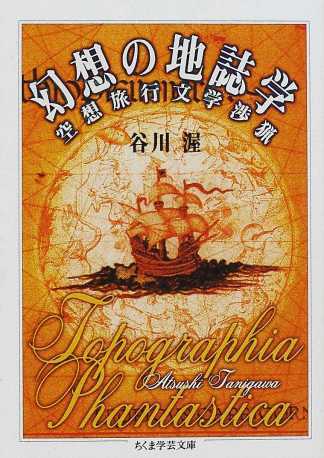

『幻想の地誌学―空想旅行文学渉猟』(筑摩書房)

恐ろしさ自体を愉楽の種に

博学を志したこともないし、コレクター的な資質にもまるで恵まれていない私が、どうした風の吹き回しか、久しく、博学と知的コレクションを何よりの長所とする友人たちに取り囲まれてきた。その筆頭が、澁澤龍彦だった。この「幻想の地誌学」の著者とはおつきあいの機会はなかったが、澁澤龍彦を敬愛する"書物世界の幻想旅行案内人"のひとりなのはまちがいない。至るところで澁澤へのオマージュを捧げながら、ポオの、ジュール・ヴェルヌの、また泉鏡花の世界へ、"椅子に座ったままの大旅行"を試みさせてくれる。澁澤が訳したユイスマンス作「さかしま」の主人公、デ・ゼッサントは、一室に閉じこもって、幻想の旅に耽溺する。著者はそのひそみにならうわけだが、もちろんデ・ゼッサントの神経症とは縁がない。基本的に"ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)"で、幻想旅行の楽しみ方には、時として遊蕩(ゆうとう)のおもむきさえある。案内される読み手のほうも、やはり基本的には物見遊山の気分でいてよさそうだ。

語られている事柄が恐いわけではない。ポオの「アーサー・ゴードン・ピムの物語」にせよ、メルヴィルの「白鯨」にせよ、鏡花の「高野聖」にせよ、いずれ劣らぬ恐ろしい話ばかりだ。その恐ろしさ自体を愉楽の種にしてしまうところが、案内人の手腕というものである。この本の語り口は、静かで、秩序立っていて、澁澤龍彦よりもずっと温和で、読んでいて方が肩がこらない。学匠的、といえなくもないが、押しつけがましくないのが何よりだ。

「隠喩としての砂漠」の章には、アルチュール・ランボーが登場する。文学を捨て、フランスを捨てて、砂漠に果てたランボー。この性急な"場所と公式"の追求者をアラビアのロレンスと並べて語ってしまうところに、著者の、とどまるところを知らない好奇心の咀嚼(そしゃく)力を感じた。

ALL REVIEWSをフォローする