書評

『中世に生きる女たち』(岩波書店)

快く語る妻や尼の活躍ぶり

中世が面白い、女たちの活動が新鮮だ、――そんな思いを存分に堪能させてくれる本だ。ときどき行間から、べらんめえ調(失礼!)といってもいいような肉声もきこえてくる。歴史の叙述に語りのリズムを忍ばせたあたり、なかなかのテクニシャンだ。歴史の見方のポイントは「家」である。平安時代の妻問婚(男が女に通う)から中世の「嫁取婚」(男が女を取る)への過程で「家」が成立した。その家のなかで経済を切り盛りし、男たちをなだめすかしながら自在に腕をふるう女たちが登場してくる。公家の女房では後醍醐天皇に寵愛された阿野廉子、性愛の極致を赤裸々に語った「とはずがたり」の後深草院二条など、また武士の妻としては悪名のみ高い北条政子や日野富子などが、まさに虚飾のない女の目線で見直され、生活の現場から描きだされていく。

それが前半で、そのあと筆はまず尼僧たちの聖俗とりまぜた生きざまに及ぶ。人生の悲劇を逃れて信仰に入った尼、老後の経済的安穏を寺に託す尼、そしてさまざまな仕事に手をだして経済力を蓄える尼寺の多角経営など、つぎからつぎへと話題はつきない。それだけではない。中世の女たちはこんなにも商売上手だったのかと、その実状をうかがわせるのが酒づくりや織物業、そして扇や塩の専売から金貸しまで、ともかく小商い大商いをふくめて目も綾な活舞台がくりひろげられていく。

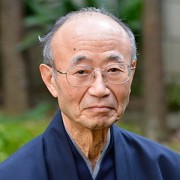

とはいってもむろん本書は、中世の明るい部分にだけ光をあてているわけではない。身分差別や性差別が女たちの活動とどうリンクしていたかにも慎重なまなざしをむけている。ただその批評の切っ先が先鋭化せず、単純な解放史観や女性史観を軽くたしなめているあたりは、さすが姐御肌(失礼!)の余裕をみせていて読んでいてはなはだ気持ちがよい。終章の写真扉に、能楽「班女」の主人公を舞う自分の仮面をかぶった晴れ姿をのせているのも、まことに心憎い所行ではないか。

ALL REVIEWSをフォローする