書評

『人びとのアジア―民際学の視座から』(岩波書店)

一貫する「脱欧入亜」のすすめ

「儒教とアジア・ニーズ経済圏」「漢字文化圏」「アジア・太平洋地域」といった言葉があらわれては消え、消えてはあらわれている。「アジア」が新しい世紀の水平線上に力強く浮上してきたというわけだ。しかしその議論の中にアジアの本質は横たわってはいない。そんなバラ色のイメージの中でアジアの困難を解決できるはずはない、――本書の著者はそう主張しているようだ。

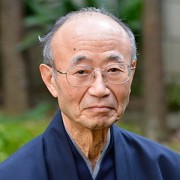

長い間スリランカをフィールドにしてきた著者の中村尚司は毛色の変わった経済史家であるが、数年前に喉頭(こうとう)ガンの手術をして声帯を失った。そのためあまり声が出ない。そのハンディを背負ってアジアをはじめ世界の各地を飛び回って調査やシンポに顔を出し、とりわけアジア地域の様々な人たちとのざっくばらんな付き合いに汗を流してきた。

この著者の生き方をみていると、二つの方法が際立っていることに気づく。一つはかれの視線がいつも庶民たちの労働の現場に釘づけになっているということ。二つに、その活動の原点がつねに在日外国人の不運と不幸にたいするやむにやまれぬ義侠心に発しているということだ。

アジア出身の「花嫁」たちが、日本の農家にどのように「輸入」され「商品化」されたかを詳細にリポートする文章を一読するだけでよい。人権の侵害を受けた人びとのために、みずからが「駆け込み寺」になり、他にその施設を探し求めて奔走する姿がたんたんと描き出されていく。――日本人よ、自然との共生を異口同音に唱える前に、アジアの人びととの共生を忘れないでくれ! そういううめきのような声がかすかにきこえてくる。

留学生、難民、アジアの環境問題、または臓器移植やNGO運動と話題はつきないが、そこに一貫して流れているのが「脱欧入亜」のすすめであることは印象ぶかい。そのためには「国家」の枠組みをこえる民衆の学としての「民際学」が今後の課題であるとして、本書をしめくくっているのである。

ALL REVIEWSをフォローする