自著解説

『キリシタン語学入門』(八木書店)

400年ほどまえの信長・秀吉・家康の活躍した時代、カトリックの教義を現地の日本語で宣教するために、キリシタン文献が出版された。当時の話し言葉、書き言葉を知る手がかりとなるこのキリシタン文献を読解するためには、どのような知識が必要となるのか。また、国際学会などで広く発信される「宣教に伴う言語学」とはどのような学問なのか。

16世紀半ばに鹿児島に上陸したイエズス会士フランシスコ・ザビエルの宗教的な情熱と、それには釣り合わない語学的な知識の不足には同情を禁じ得ないが、イエズス会はそれから半世紀を現地語である日本語の学習に費やし、16世紀末に至ってその成果を辞書や文法書などの語学書として残しつつ日本語やラテン語による宗教書を相次いで出版した。それがキリシタン版である。天正遣欧使節がヨーロッパから持ち帰った印刷機と金属活字を用いた美麗なキリシタン版は南蛮文化を象徴するものとして日本人の注目を浴びたに相違ないが、キリスト教禁教によってその活動は断絶され、その後の弾圧によって多くが散逸した結果、現在では30点あまり(断簡を含めれば約40点)が世界各地の図書館に貴重書として大切に保管されている。

そのキリシタン版の成立には、いくつかの必然と偶然が複雑に関わっている。イエズス会宣教師たちは日本人への直接的な説法のため当時の話し言葉を学習したが、同時に、知識のある人々を取り込むために規範性の高い書き言葉による宗教書の出版も試みた。神(キリシタン時代の用語でいうと「でうす」)の言葉をぞんざいな日本語で表すわけにはいかず、教養水準の高い日本人が親しむ仏教や儒教の経典に匹敵する権威を保ちつつ多くの信徒を獲得するためには精度の高い活字印刷によって大量に出版する必要もあった。現存するキリシタン版の辞書や文法書には宣教師たちが編集した先行する写本に基づく部分を認めるが、そうした長期間に及ぶ外国人による客観的な日本語の学習と、その成果を実践的に利用した宗教書の出版事業との間には密接な関係がある。日本語史研究にとってキリシタン版が当時の日本語の多面的な姿を観察するための第一級の資料であることは改めて言うまでもないだろう。

キリシタン語学とは、このようなキリシタン文献に基づく複合的・多面的な研究領域を意味する。一方では日本語音韻史上の課題である漢字の入声音を論じ、また一方ではラテン語・ポルトガル語・日本語の動詞のパラダイムを比較するのは、このためである。自らの関心によってキリシタン版の一部を参照する際に独断を避け、誤った理解や論理に陥らないためにも、本書前半に概説としてまとめたキリシタン版の歴史や時代背景、研究史、文法書の系譜、印刷技術、キリシタン語学の位置づけは基礎的知識として有意義なものとなるだろう。

白井ゼミでは学生向けに、既成のシリーズ名に倣った「キリシタン版を読む人のために」という自家製の資料を配付していたが、常々、キリシタン版についてのまとまった教科書が欲しいと思っていた。演習であれば「とりあえずやってこい」という号令のもと、戸惑いつつ繰り広げる試行錯誤(自分で調べる、先輩に聞く、思い切って教員研究室を訪ねる、または、演習発表でやらかす)も学習の一部であって、その繰り返しで自ずと知識を得て課題への対処法を身に付ける、というのが理想的だと思ってみるものの、下手をすれば半年で参加者が入れ替わるような現行カリキュラムの演習内でいかに効率的にキリシタン語学を学習するのか、その解答の一つが本書である。

それと共に、大学院の専門教育にも使える水準で、且つ、授業で日本語史を教える教員、さらに広く、キリシタン文献に関心を持つ人たちの参考にも供するというのが目標となった。そのため、各資料について詳しい研究者に執筆を依頼して実践編とし、キリシタン語学としての体系性を示すための理論編を対置することで相互に参照できる構成とした。本書中にはあちこちに参照注が出てくるが、そこには説明を行き来しながら読むことで知識を深めてもらいたいという編者の意図がある。あわせて、重要と思われるキーワードに解説を加えて関連項目内に配置することで、重要な知識をその場で理解しながら読み進めるように工夫した。

結果として各項目には執筆者の個性と主張が現れており、それが本書の隠れた魅力と言えるだろう。『天草版平家物語』の項目は、日本語歴史コーパスへの同資料の実装にかかわった知見に基づく詳細かつ具体的な解説が展開されており説得力を持つが、繰り返される「(誤った方法でコーパスを使うのは)危険である」という警告には研究上の見識と教育上の配慮が込められている。また、付録「ポルトガル語・スペイン語・ラテン語の調べ方」の冒頭に掲げられた「キリシタン版は、ポルトガル語・ラテン語・スペイン語で書かれているのだから、これらの言語を読まねばならない」も至言であり、語学的才能にコンプレックスを持つ国文科の学生は言うまでも無く研究者でも心が折れそうになるが、二次資料に頼る理解だけでは不十分な局面もあることは肝に銘じておく必要がある。

編者として難しかったのが表記の統一で、本書では悩んだ末に慣例に拠ることにした。スカリゲル/スカリジェ/スカリジェール、エヴォラ/エボラ、アウグスチヌス会/アウグスティヌス会/アウグスチノ会など、何れも間違いではないのだが、一冊の本ともなれば統一が望ましく、教科書であればその点は優先すべきだろう。但し、統一するためにはそれが最善だという理由が欲しくなり、それを言い出すと途端に難しい話になってしまう。そこで落とし所として慣例主義という方針を採用したため、各執筆者が個々の原稿では通常用いない語形を本書内で用いた箇所がある点を、編者としてお断りしておきたい。活字印刷が諸原語を印刷するようになる時代には、正書法(語の綴り)の確立に印刷工房の果たした役割が大きかったことが指摘されているが、こんにちの日本でも同じような苦労を、編者たちは十分すぎるほど味わうことになった。この点を含め、八木書店の恋塚嘉氏のサポートには随分と助けられたことを大変ありがたく感じている。

キリシタン版は金属活字を用いたプレス印刷なので、時として印刷用紙を突き破るほどの強烈な印圧がかかる。それによりインクが付いた印字部分は凹んでおり、印字の無い余白部分との間に著しいコントラストを示している。紙に奥行きがあることは原本を前にして初めて理解できることで、高精細な複製画像でも十分には再現できない。そうした原本閲覧の記憶は経験として説得力を持つもので、印刷技術の研究に不可欠であるのは言うまでも無いが、キリシタン版を深く研究しようという動機となり、授業内で話をしていても閲覧当時の感興が言葉に乗り移り、学生たちの反応がすこぶる良いことを実感している。

そこで本書『キリシタン語学入門』のコンセプトの一つとして、モノとしてのキリシタン版の感触が少しでも感じられるように図版を多く掲載することにした。図版には、2022年11月に発見された新資料『さるばとるむんぢ』をいち早く紹介した他、ライデン大学図書館とカサナテンセ図書館の閲覧室で白井がスマートフォンで撮影した写真も用いている。閲覧時にはスマートフォンのようなカジュアルな機器でキリシタン版を撮影して良いものか戸惑ったが、周囲の閲覧者もそれぞれの研究資料を気軽に撮影しているし、遠慮はいらないということだったので、それでは、ということで気合いを入れて撮りまくった写真の一部である(全ての図書館で自由な撮影が許されるわけではない)。その際、資料に正対した写真も撮ったが、斜めから撮影した写真も多く残した。カバーに採用した図版が典型的だが、原本を閲覧している気分がいくらか味わえるのではないだろうか。

以前に比べて格段に閲覧しやすくなった原本画像に、本書によって得られる知識を合わせることで、大学での講義や演習はより核心を突いたものとなり、若手研究者にとっては迅速に本格的な研究に取りかかれるチャンスが生まれている。本書には今後の研究課題を積極的に取り上げた箇所があり、解説にも敢えて脇の甘さを残した部分がある。そこには新しい研究の萌芽も少なからずあるだろう。

本書の出版を契機として各大学での講義や演習、諸分野との共同研究が活性化し、より多くの研究者がキリシタン語学に関心を持つことを心から願っている。

[書き手]

【著者】

岸本 恵実(きしもと えみ)

大阪大学大学院文学研究科准教授。キリシタン語学、特に辞書編纂の研究。

【主な著作】

『キリシタン語学入門』』共編、2022年、八木書店

『フランス学士院本 羅葡日対訳辞書』2017年、清文堂出版

『ヴァチカン図書館蔵 葡日辞書』解説(京都大学文学部国語学国文学研究室編)1999年、臨川書店

白井 純(しらい じゅん)

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授。キリシタン語学、特に表記論の研究。

【主な著作】

『キリシタン語学入門』』共編、2022年、八木書店

『リオ・デ・ジャネイロ国立図書館蔵 日葡辞書』(エリザ・タシロと共編)2020年、八木書店

『ひですの経』(折井善果・豊島正之と共著)2011年、八木書店

イエズス会の宣教とキリシタン版

いまから400年ほどまえの16世紀後半から17世紀前半にかけて、信長・秀吉・家康の活躍したキリシタン時代は大航海時代のただなかにあった。ポルトガルやスペインが世界各地に版図を拡大し、商人や宣教師がアフリカ・アジア・アメリカ大陸で活動するその時代、宣教師たちはカトリックの教義を現地語で宣教するという難事業に取り組みつつ、極東の島国、日本へも続々とやってきた。当時の日本は長く続いた戦乱によって混乱していたが、高度に発達した社会と文化を持ち、日本語という一つの言語が広く通用していた。そのため、日本はいくつもの言語が入り乱れる地域に比べれば宣教先として適していたことだろう。しかし、その日本語は宣教師たちの母語とは全く異なるタイプの言語であり、それを習得し運用するためには大きな困難があったに違いない。16世紀半ばに鹿児島に上陸したイエズス会士フランシスコ・ザビエルの宗教的な情熱と、それには釣り合わない語学的な知識の不足には同情を禁じ得ないが、イエズス会はそれから半世紀を現地語である日本語の学習に費やし、16世紀末に至ってその成果を辞書や文法書などの語学書として残しつつ日本語やラテン語による宗教書を相次いで出版した。それがキリシタン版である。天正遣欧使節がヨーロッパから持ち帰った印刷機と金属活字を用いた美麗なキリシタン版は南蛮文化を象徴するものとして日本人の注目を浴びたに相違ないが、キリスト教禁教によってその活動は断絶され、その後の弾圧によって多くが散逸した結果、現在では30点あまり(断簡を含めれば約40点)が世界各地の図書館に貴重書として大切に保管されている。

そのキリシタン版の成立には、いくつかの必然と偶然が複雑に関わっている。イエズス会宣教師たちは日本人への直接的な説法のため当時の話し言葉を学習したが、同時に、知識のある人々を取り込むために規範性の高い書き言葉による宗教書の出版も試みた。神(キリシタン時代の用語でいうと「でうす」)の言葉をぞんざいな日本語で表すわけにはいかず、教養水準の高い日本人が親しむ仏教や儒教の経典に匹敵する権威を保ちつつ多くの信徒を獲得するためには精度の高い活字印刷によって大量に出版する必要もあった。現存するキリシタン版の辞書や文法書には宣教師たちが編集した先行する写本に基づく部分を認めるが、そうした長期間に及ぶ外国人による客観的な日本語の学習と、その成果を実践的に利用した宗教書の出版事業との間には密接な関係がある。日本語史研究にとってキリシタン版が当時の日本語の多面的な姿を観察するための第一級の資料であることは改めて言うまでもないだろう。

キリシタン語学の複合的・多面的な研究

しかし、宣教師たちは徒手空拳で難事業に立ち向かったわけではない。日本人キリシタンたちの助力があったことはもちろんであるが、イエズス会宣教師の言語的知識の基盤はヨーロッパのラテン語学にあったから、多言語対訳ラテン語辞書から日本語を含むラテン語辞書を編集し、さらに日本語ポルトガル語対訳辞書を出版するまでの過程には、ヨーロッパの辞書学の系譜としてみることで初めて理解できる点も多い。文法書にもイエズス会には既に標準ラテン語文法書があり、さらに同時代には数少ないがポルトガル語文法書もあった。現代では、イエズス会による日本語文法書には日本語訳もあり、日本語文法史研究の有力資料として引用される機会も多いが、なぜそうした記述が行われたのかを日本語学の領域だけで考えることには限界がある。また、ほぼ同時期に日本以外での宣教地でも文法書や辞書、教義書が作成されていた事実に目を向け、その中に日本のキリシタン文献を位置づけると、その特徴が別の角度から浮かび上がる。それを象徴する言葉が、本書『キリシタン語学入門』でも繰り返し登場する「宣教に伴う言語学」Missionary Linguisticsである。2003年から開催されているMissionary Linguisticsの国際会議や、言語史、世界宣教、日本研究の国際学会などを通じて、キリシタン文献に関する研究成果が日本内外の研究者によって発信され、学界内では広く情報共有されている。

キリシタン語学とは、このようなキリシタン文献に基づく複合的・多面的な研究領域を意味する。一方では日本語音韻史上の課題である漢字の入声音を論じ、また一方ではラテン語・ポルトガル語・日本語の動詞のパラダイムを比較するのは、このためである。自らの関心によってキリシタン版の一部を参照する際に独断を避け、誤った理解や論理に陥らないためにも、本書前半に概説としてまとめたキリシタン版の歴史や時代背景、研究史、文法書の系譜、印刷技術、キリシタン語学の位置づけは基礎的知識として有意義なものとなるだろう。

『キリシタン語学入門』の出版まで

本書『キリシタン語学入門』の出版計画は、コロナ禍が始まる少し前、講義だけでなく演習でも用いる教科書と、日本語史研究を志す研究者向けの手引き書の必要性について、岸本と白井の編者二人が意気投合したことに始まった。白井ゼミでは学生向けに、既成のシリーズ名に倣った「キリシタン版を読む人のために」という自家製の資料を配付していたが、常々、キリシタン版についてのまとまった教科書が欲しいと思っていた。演習であれば「とりあえずやってこい」という号令のもと、戸惑いつつ繰り広げる試行錯誤(自分で調べる、先輩に聞く、思い切って教員研究室を訪ねる、または、演習発表でやらかす)も学習の一部であって、その繰り返しで自ずと知識を得て課題への対処法を身に付ける、というのが理想的だと思ってみるものの、下手をすれば半年で参加者が入れ替わるような現行カリキュラムの演習内でいかに効率的にキリシタン語学を学習するのか、その解答の一つが本書である。

それと共に、大学院の専門教育にも使える水準で、且つ、授業で日本語史を教える教員、さらに広く、キリシタン文献に関心を持つ人たちの参考にも供するというのが目標となった。そのため、各資料について詳しい研究者に執筆を依頼して実践編とし、キリシタン語学としての体系性を示すための理論編を対置することで相互に参照できる構成とした。本書中にはあちこちに参照注が出てくるが、そこには説明を行き来しながら読むことで知識を深めてもらいたいという編者の意図がある。あわせて、重要と思われるキーワードに解説を加えて関連項目内に配置することで、重要な知識をその場で理解しながら読み進めるように工夫した。

結果として各項目には執筆者の個性と主張が現れており、それが本書の隠れた魅力と言えるだろう。『天草版平家物語』の項目は、日本語歴史コーパスへの同資料の実装にかかわった知見に基づく詳細かつ具体的な解説が展開されており説得力を持つが、繰り返される「(誤った方法でコーパスを使うのは)危険である」という警告には研究上の見識と教育上の配慮が込められている。また、付録「ポルトガル語・スペイン語・ラテン語の調べ方」の冒頭に掲げられた「キリシタン版は、ポルトガル語・ラテン語・スペイン語で書かれているのだから、これらの言語を読まねばならない」も至言であり、語学的才能にコンプレックスを持つ国文科の学生は言うまでも無く研究者でも心が折れそうになるが、二次資料に頼る理解だけでは不十分な局面もあることは肝に銘じておく必要がある。

編者として難しかったのが表記の統一で、本書では悩んだ末に慣例に拠ることにした。スカリゲル/スカリジェ/スカリジェール、エヴォラ/エボラ、アウグスチヌス会/アウグスティヌス会/アウグスチノ会など、何れも間違いではないのだが、一冊の本ともなれば統一が望ましく、教科書であればその点は優先すべきだろう。但し、統一するためにはそれが最善だという理由が欲しくなり、それを言い出すと途端に難しい話になってしまう。そこで落とし所として慣例主義という方針を採用したため、各執筆者が個々の原稿では通常用いない語形を本書内で用いた箇所がある点を、編者としてお断りしておきたい。活字印刷が諸原語を印刷するようになる時代には、正書法(語の綴り)の確立に印刷工房の果たした役割が大きかったことが指摘されているが、こんにちの日本でも同じような苦労を、編者たちは十分すぎるほど味わうことになった。この点を含め、八木書店の恋塚嘉氏のサポートには随分と助けられたことを大変ありがたく感じている。

多数の写真から読み取るキリシタン版

昨今は高精細カラー画像による複製本の刊行が続き、欧米の図書館ではキリシタン版のオンライン公開も進められたため、手軽に原本画像を閲覧できるようになってきた。本書にも、オンラインで閲覧可能な原本画像を挙げておいたので、大学での授業で取り上げるのはもちろん、研究のスタートラインとしても十分な環境が整いつつあることは、研究者として喜ばしいことだと思う。

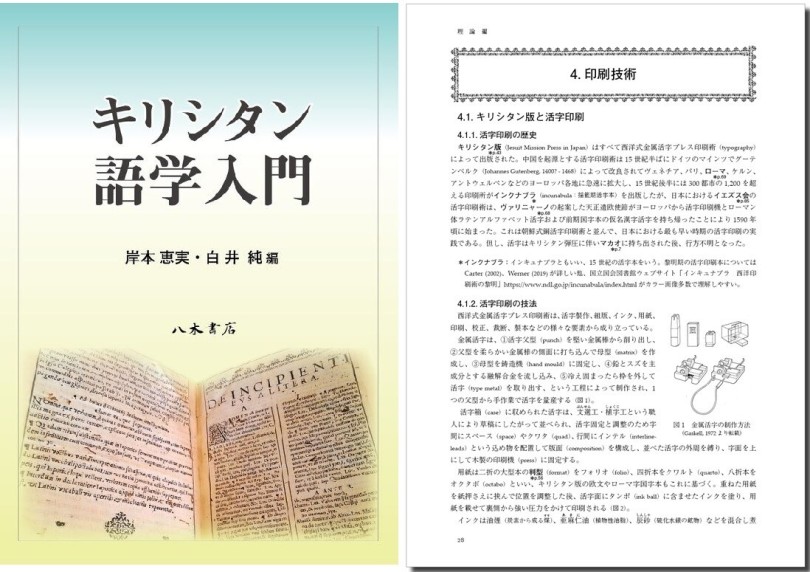

キリシタン版は金属活字を用いたプレス印刷なので、時として印刷用紙を突き破るほどの強烈な印圧がかかる。それによりインクが付いた印字部分は凹んでおり、印字の無い余白部分との間に著しいコントラストを示している。紙に奥行きがあることは原本を前にして初めて理解できることで、高精細な複製画像でも十分には再現できない。そうした原本閲覧の記憶は経験として説得力を持つもので、印刷技術の研究に不可欠であるのは言うまでも無いが、キリシタン版を深く研究しようという動機となり、授業内で話をしていても閲覧当時の感興が言葉に乗り移り、学生たちの反応がすこぶる良いことを実感している。

そこで本書『キリシタン語学入門』のコンセプトの一つとして、モノとしてのキリシタン版の感触が少しでも感じられるように図版を多く掲載することにした。図版には、2022年11月に発見された新資料『さるばとるむんぢ』をいち早く紹介した他、ライデン大学図書館とカサナテンセ図書館の閲覧室で白井がスマートフォンで撮影した写真も用いている。閲覧時にはスマートフォンのようなカジュアルな機器でキリシタン版を撮影して良いものか戸惑ったが、周囲の閲覧者もそれぞれの研究資料を気軽に撮影しているし、遠慮はいらないということだったので、それでは、ということで気合いを入れて撮りまくった写真の一部である(全ての図書館で自由な撮影が許されるわけではない)。その際、資料に正対した写真も撮ったが、斜めから撮影した写真も多く残した。カバーに採用した図版が典型的だが、原本を閲覧している気分がいくらか味わえるのではないだろうか。

以前に比べて格段に閲覧しやすくなった原本画像に、本書によって得られる知識を合わせることで、大学での講義や演習はより核心を突いたものとなり、若手研究者にとっては迅速に本格的な研究に取りかかれるチャンスが生まれている。本書には今後の研究課題を積極的に取り上げた箇所があり、解説にも敢えて脇の甘さを残した部分がある。そこには新しい研究の萌芽も少なからずあるだろう。

本書の出版を契機として各大学での講義や演習、諸分野との共同研究が活性化し、より多くの研究者がキリシタン語学に関心を持つことを心から願っている。

[書き手]

【著者】

岸本 恵実(きしもと えみ)

大阪大学大学院文学研究科准教授。キリシタン語学、特に辞書編纂の研究。

【主な著作】

『キリシタン語学入門』』共編、2022年、八木書店

『フランス学士院本 羅葡日対訳辞書』2017年、清文堂出版

『ヴァチカン図書館蔵 葡日辞書』解説(京都大学文学部国語学国文学研究室編)1999年、臨川書店

白井 純(しらい じゅん)

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授。キリシタン語学、特に表記論の研究。

【主な著作】

『キリシタン語学入門』』共編、2022年、八木書店

『リオ・デ・ジャネイロ国立図書館蔵 日葡辞書』(エリザ・タシロと共編)2020年、八木書店

『ひですの経』(折井善果・豊島正之と共著)2011年、八木書店

ALL REVIEWSをフォローする