書評

『童の唄風となる: ポエム・フォトグラフィ-』(オクターブ)

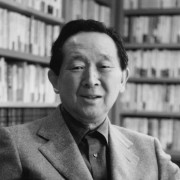

平山弥生の詩、写真集を読む直前、僕は『大和し美し』という本を見ていた。この本は川端康成記念会理事長の川端香男里、安田健一が監修し、川端康成記念会東京事務所代表の水原園博、MIHO MUSEUMの金子直樹、桑原康郎、千葉市美術館の松尾知子が編んだ同名の展覧会「大和し美し 川端康成と安田靫彦」展に関連して編まれた優雅な本である。

このなかには、川端康成が〝身辺で愛した美〟として数々の道具小物、筆皿、文具箱、織部鷺文陶硯、梅枝文硯箱、富本憲吉の色絵灰皿、黒田辰秋の拭漆栗楕円盆等々が、「身辺で愛した美」という項目に、

「よそで拝見するのと自分が所蔵するのとでは、たいへんなちがいである。(中略)私の古美術は骨董などといふものではなく、北大路魯山人氏の言葉通りに『座辺師友』である」

という言葉と共に紹介されている。また、

「光悦垣の真前の牀机に、私は長いこと腰かけて、焚火にあたたまりながら、友だちや茶人や茶道具屋たちと閑談して、昼の弁当もしたためた。光悦垣は前に萩、うしろにもみぢで、東山(魁夷─註筆者)さんの絵そのままであった。(中略)その垣の向うの奥に行くと竹があって、東山さんの絵の竹の色と、私は妻にささやいた」

というような川端康成の言葉も紹介されていて、この本は続いて「川端康成旧蔵品」のコーナーに入るのである。

就中、第一章は川端康成と安田靫彦等との交流、第二章は安田靫彦の世界、となっていて、なかには良寛の書や詩歌や、俵屋宗達の絵画なども収められている。

つまり、この本全体がかつて文人や画人、茶人が優雅に交遊していた時代の雰囲気をあますところなく伝えると言ってよく、かつて横光利一などと共に新感覚派のリーダーであった川端康成の面影は、という点は、わずかに古賀春江、草間彌生などの作品にその痕跡をとどめている。

平山弥生の詩集『童の唄 風となる』について書こうとして『大和し美し』のことに触れたのは、まず、つい先頃までわが国には文人墨客がくりひろげる優雅で静謐な世界があったということを伝えたかったからである。

しかし無謀としか言いようのない中国大陸への侵略戦争からはじまって、帝国主義的野心遂行のために「国家総動員計画」を作った軍閥、財閥の勢力は、このような優雅な世界の存在を認めなかった。谷崎潤一郎の『細雪』も、川端康成の『雪国』も、「戦意昂揚に役立たない」という理由で発表を禁じられた。

よく敗戦後の民主主義が日本的美意識を消滅させたとの主張がなされるが、それは正しくない。軍閥、財閥が天皇の名の下に強行した国家総動員政策が共同体を破壊し、日本的な美意識を否定し狂信的な国粋思想で人々の心を塗りつぶしたのである。従って日本が無条件降服をした時、残されたのは精神の荒野であった。よくアメリカ的で卑劣な実利主義、ハリウッド、ディズニーランド的娯楽文化がまたたく間に我が国を支配できたのはなぜかという疑問が出されるが、それはスターリン体制が人々の心を荒地の状態に追い込んでいたために、さしたる抵抗もなくソビエト体制の撤去が進められたのに似ているということができるだろう。

そこで、日本の美、文化の再構築はどのようにすれば可能だったのかが問われることになる。困難は、その間にわが国が有数の経済大国になっていたことで倍加されたように思える。この際、物質的な豊かさが美への欲求を減退させるという意見は原因と結果を取り違えていると指摘しておく必要がありそうである。美や精神的豊かさを願う心が狂信的国粋主義によって麻痺させられていたからこそ、物資的豊かさを目指す進軍ラッパは喨喨と荒野に鳴り響いたのである。

そうしてオイルショックが、第一次バブル崩壊が、更にアメリカの金融産業の崩壊を引き金にした深刻な世界恐慌を思わせる経済変動がやってきた。そんななかにあってようやく、わが国における美意識の再建が議論されるようになった。

ここまで、詩集『童の唄 風となる』の解説とは思えない時代背景を述べてきたのは、この詩集が生まれざるを得なかった環境を明らかにしておきたかったからに過ぎない。そうして、このことは詩人平山弥生にとって『大和し美し』と歌う訳にはいかなかったことをも明らかにしているように思われる。というのはすでに、「美しき大和」は存在しなかったからである。それは、もう過去の情景であった。大和に行く旅は旅行会社が組んだツアーの旅になってしまったし、美しき大和は観光地になってしまったのだから。僕は『大和し美し』について書こうとして、第二次大戦後のヨーロッパの哲学者が言った、

「アウシュヴィッツの後で詩を書くのは野蛮だ」

という言葉を想起せざるを得なかった。この言葉はナチズムを生んだヨーロッパの近代と対決することなしに、あるいはナチスが行った残虐なホロコーストの真実を見詰めることなしに、モダニズムに身を寄せて詩を書くぐらい破廉恥な行いはないという、良心的な思想家の悲痛な叫びなのである。同じように、高度成長と自然破壊、総てのものを市場に投げ込んだ市場経済原理主義のなかに生きて、尚「大和し美し」と言ってはならない、少なくとも詩人ならば、という思想の脈略が成立するのではないか。

そこで詩人が、もし歌を可能にする時代に生きようとするなら、それは古代にまで行かなければならなかったのではないか。そこで、

と歌いはじめなければならなかったのだ。巻末の『私の魂のなかの古事記』と題された、いわゆる「あとがき」に相当する文章で詩人は「─私のポッカリと大きく開いた心の穴を埋めてくれる、ある一冊の本と出逢ったのでした。それは『天地初めて発れし時に…』で始まる日本最古の書物である『古事記』でした」

と述べている。

それにしても『古事記』に出会った人が誰でも詩が書ける、ということではない。平山弥生はこの最古の書物に感動すると共に、そこから、言葉の思いきった省略法と、その省略が生む象徴的効果を自らのものとしたのである。これは『君よ…雪・月光・華』でも、

のような作品でも、風に揺れる花の姿は、あたかも風が舞っているように見え、恋心は具体的な相手の姿が見えないことで尚美しく昇華してゆくようであり、この想いは七頁後の、

と響き合うことになる。そして、この詩の下にエプロンを掛けたいくつもの素朴な石の地蔵の写真が掲げられていることは、あたかもこの地蔵こそが、「しるしなき恋」をしているような錯覚を読む者見る者に与えて、そこに計り知れない遠い時空を映し出すのだ。

また、詩人はこうした詩篇を続けていくに際して、かつて日本語にあったリズムを復活させていることも指摘する必要があると思う。しかし、これは後世のいわゆる短歌的叙情のリズムとは別のものだ。それは作品『白(しろ)き御衣(みけし)』にあるように、

とあるように、初雪を装うのは大文字で記された「神」なのだから。そのような「神」の存在に接していればこそ、詩人は、

と歌うことが可能なのである。

その上、この詩集は、詩人が撮った映像と重ね合わされていることによって、『古事記』がその胎内に秘めていた現代性をもたらしていることを指摘しなければならないだろう。

これは他の国の文学の古典と現代作品の関係にも言えることなのかもしれないが、わが国の場合、『古事記』『万葉集』『源氏物語』などを読むと、これらの作品が驚くほど現代性を内包していることを知って驚くことがある。外国人でも、はじめて『源氏物語』を英語に訳して世界に紹介したアーサー・ウェイリーのような人もいたのだけれども、詩人平山弥生は写真と重ね合わせることで現代性を伝えることに成功している、と言えるのではないか。

最後に『渡津海(わだつみ)の声』という作品の感想を記すことで、この詩集を僕がどのように受け取ったかを報告しておきたい。この作品は

となっている。

僕は詩人平山弥生については何も知らないが、僕の年代ではこの「わだつみ」という言葉で、どうしても戦没学生の手記『きけ わだつみのこえ』を想起せずにはいられないのである。まして手記編集の末端につらなり、その映画製作にもかかわった者として、僕の〝わだつみ〟は烈しい憤怒と深い歎きに満ちている。それでいて、この詩作品を読むと、「たをやかに(中略)時よ いざ 過ぎませ」と歌うことこそ、戦没学生の霊を慰めることになるのかもしれないという気がしてくるのである。それはなぜだろう、という自らへの問いは、この詩集を読み進めるにつれて僕の内部に起こってきた疑問だった。それはおそらく、憤りを忘れよ、諦めの境地になれ、ということではないのだろう。むしろ逆に、昔時から、これだけは少しも変わらない潮騒の交響のなかに戦没学生の死を見詰め、国粋主義者や財閥の計算、あるいは無責任な官僚からは隔絶した場所に戦没学生の魂を安置することこそ、彼らへの唯一の慰めになるということではないかと思うようになったのであった。その時、彼らと今に生きる者とは、共に昔から少しも変わらない潮騒を聴いているのだから。

このなかには、川端康成が〝身辺で愛した美〟として数々の道具小物、筆皿、文具箱、織部鷺文陶硯、梅枝文硯箱、富本憲吉の色絵灰皿、黒田辰秋の拭漆栗楕円盆等々が、「身辺で愛した美」という項目に、

「よそで拝見するのと自分が所蔵するのとでは、たいへんなちがいである。(中略)私の古美術は骨董などといふものではなく、北大路魯山人氏の言葉通りに『座辺師友』である」

という言葉と共に紹介されている。また、

「光悦垣の真前の牀机に、私は長いこと腰かけて、焚火にあたたまりながら、友だちや茶人や茶道具屋たちと閑談して、昼の弁当もしたためた。光悦垣は前に萩、うしろにもみぢで、東山(魁夷─註筆者)さんの絵そのままであった。(中略)その垣の向うの奥に行くと竹があって、東山さんの絵の竹の色と、私は妻にささやいた」

というような川端康成の言葉も紹介されていて、この本は続いて「川端康成旧蔵品」のコーナーに入るのである。

就中、第一章は川端康成と安田靫彦等との交流、第二章は安田靫彦の世界、となっていて、なかには良寛の書や詩歌や、俵屋宗達の絵画なども収められている。

つまり、この本全体がかつて文人や画人、茶人が優雅に交遊していた時代の雰囲気をあますところなく伝えると言ってよく、かつて横光利一などと共に新感覚派のリーダーであった川端康成の面影は、という点は、わずかに古賀春江、草間彌生などの作品にその痕跡をとどめている。

平山弥生の詩集『童の唄 風となる』について書こうとして『大和し美し』のことに触れたのは、まず、つい先頃までわが国には文人墨客がくりひろげる優雅で静謐な世界があったということを伝えたかったからである。

しかし無謀としか言いようのない中国大陸への侵略戦争からはじまって、帝国主義的野心遂行のために「国家総動員計画」を作った軍閥、財閥の勢力は、このような優雅な世界の存在を認めなかった。谷崎潤一郎の『細雪』も、川端康成の『雪国』も、「戦意昂揚に役立たない」という理由で発表を禁じられた。

よく敗戦後の民主主義が日本的美意識を消滅させたとの主張がなされるが、それは正しくない。軍閥、財閥が天皇の名の下に強行した国家総動員政策が共同体を破壊し、日本的な美意識を否定し狂信的な国粋思想で人々の心を塗りつぶしたのである。従って日本が無条件降服をした時、残されたのは精神の荒野であった。よくアメリカ的で卑劣な実利主義、ハリウッド、ディズニーランド的娯楽文化がまたたく間に我が国を支配できたのはなぜかという疑問が出されるが、それはスターリン体制が人々の心を荒地の状態に追い込んでいたために、さしたる抵抗もなくソビエト体制の撤去が進められたのに似ているということができるだろう。

そこで、日本の美、文化の再構築はどのようにすれば可能だったのかが問われることになる。困難は、その間にわが国が有数の経済大国になっていたことで倍加されたように思える。この際、物質的な豊かさが美への欲求を減退させるという意見は原因と結果を取り違えていると指摘しておく必要がありそうである。美や精神的豊かさを願う心が狂信的国粋主義によって麻痺させられていたからこそ、物資的豊かさを目指す進軍ラッパは喨喨と荒野に鳴り響いたのである。

そうしてオイルショックが、第一次バブル崩壊が、更にアメリカの金融産業の崩壊を引き金にした深刻な世界恐慌を思わせる経済変動がやってきた。そんななかにあってようやく、わが国における美意識の再建が議論されるようになった。

ここまで、詩集『童の唄 風となる』の解説とは思えない時代背景を述べてきたのは、この詩集が生まれざるを得なかった環境を明らかにしておきたかったからに過ぎない。そうして、このことは詩人平山弥生にとって『大和し美し』と歌う訳にはいかなかったことをも明らかにしているように思われる。というのはすでに、「美しき大和」は存在しなかったからである。それは、もう過去の情景であった。大和に行く旅は旅行会社が組んだツアーの旅になってしまったし、美しき大和は観光地になってしまったのだから。僕は『大和し美し』について書こうとして、第二次大戦後のヨーロッパの哲学者が言った、

「アウシュヴィッツの後で詩を書くのは野蛮だ」

という言葉を想起せざるを得なかった。この言葉はナチズムを生んだヨーロッパの近代と対決することなしに、あるいはナチスが行った残虐なホロコーストの真実を見詰めることなしに、モダニズムに身を寄せて詩を書くぐらい破廉恥な行いはないという、良心的な思想家の悲痛な叫びなのである。同じように、高度成長と自然破壊、総てのものを市場に投げ込んだ市場経済原理主義のなかに生きて、尚「大和し美し」と言ってはならない、少なくとも詩人ならば、という思想の脈略が成立するのではないか。

そこで詩人が、もし歌を可能にする時代に生きようとするなら、それは古代にまで行かなければならなかったのではないか。そこで、

天地(あまつち) 別れし時ゆ

現し身の人になる吾

其の創(はじめ) 知らに

然(しか)れど

生きとし生けるもの生まれし

わたつみは時じくの浪こそ

来寄せ

と歌いはじめなければならなかったのだ。巻末の『私の魂のなかの古事記』と題された、いわゆる「あとがき」に相当する文章で詩人は「─私のポッカリと大きく開いた心の穴を埋めてくれる、ある一冊の本と出逢ったのでした。それは『天地初めて発れし時に…』で始まる日本最古の書物である『古事記』でした」

と述べている。

それにしても『古事記』に出会った人が誰でも詩が書ける、ということではない。平山弥生はこの最古の書物に感動すると共に、そこから、言葉の思いきった省略法と、その省略が生む象徴的効果を自らのものとしたのである。これは『君よ…雪・月光・華』でも、

花弁さそふ 風の舞ひ立ちて思ひ

居てもぞ思ふ

汝に逢はで

雪・月光・華

のような作品でも、風に揺れる花の姿は、あたかも風が舞っているように見え、恋心は具体的な相手の姿が見えないことで尚美しく昇華してゆくようであり、この想いは七頁後の、

しるしなき恋をもするか

経ぬる季節の彷徨ひ人

汝に逢はで 雪・月光・華

と響き合うことになる。そして、この詩の下にエプロンを掛けたいくつもの素朴な石の地蔵の写真が掲げられていることは、あたかもこの地蔵こそが、「しるしなき恋」をしているような錯覚を読む者見る者に与えて、そこに計り知れない遠い時空を映し出すのだ。

また、詩人はこうした詩篇を続けていくに際して、かつて日本語にあったリズムを復活させていることも指摘する必要があると思う。しかし、これは後世のいわゆる短歌的叙情のリズムとは別のものだ。それは作品『白(しろ)き御衣(みけし)』にあるように、

間もなくぞ降る

初雪の白き御衣

装ひて静寂なる

相模の國 山寺に……

とあるように、初雪を装うのは大文字で記された「神」なのだから。そのような「神」の存在に接していればこそ、詩人は、

絶えなば絶えぬ仮初の命 言霊 唱いし朝空に響む

乙女らの笑み

花と舞う

と歌うことが可能なのである。

その上、この詩集は、詩人が撮った映像と重ね合わされていることによって、『古事記』がその胎内に秘めていた現代性をもたらしていることを指摘しなければならないだろう。

これは他の国の文学の古典と現代作品の関係にも言えることなのかもしれないが、わが国の場合、『古事記』『万葉集』『源氏物語』などを読むと、これらの作品が驚くほど現代性を内包していることを知って驚くことがある。外国人でも、はじめて『源氏物語』を英語に訳して世界に紹介したアーサー・ウェイリーのような人もいたのだけれども、詩人平山弥生は写真と重ね合わせることで現代性を伝えることに成功している、と言えるのではないか。

最後に『渡津海(わだつみ)の声』という作品の感想を記すことで、この詩集を僕がどのように受け取ったかを報告しておきたい。この作品は

たをやかに たをやかに時よ

いざ 過ぎませ時よ

いざ 過ぎませ

昔時の潮騒

けふも聞きつつ歩く浜辺に

けふも日が昇る

となっている。

僕は詩人平山弥生については何も知らないが、僕の年代ではこの「わだつみ」という言葉で、どうしても戦没学生の手記『きけ わだつみのこえ』を想起せずにはいられないのである。まして手記編集の末端につらなり、その映画製作にもかかわった者として、僕の〝わだつみ〟は烈しい憤怒と深い歎きに満ちている。それでいて、この詩作品を読むと、「たをやかに(中略)時よ いざ 過ぎませ」と歌うことこそ、戦没学生の霊を慰めることになるのかもしれないという気がしてくるのである。それはなぜだろう、という自らへの問いは、この詩集を読み進めるにつれて僕の内部に起こってきた疑問だった。それはおそらく、憤りを忘れよ、諦めの境地になれ、ということではないのだろう。むしろ逆に、昔時から、これだけは少しも変わらない潮騒の交響のなかに戦没学生の死を見詰め、国粋主義者や財閥の計算、あるいは無責任な官僚からは隔絶した場所に戦没学生の魂を安置することこそ、彼らへの唯一の慰めになるということではないかと思うようになったのであった。その時、彼らと今に生きる者とは、共に昔から少しも変わらない潮騒を聴いているのだから。

初出メディア

初出媒体など不明

正しい情報をご存知でしたらお知らせください。

ALL REVIEWSをフォローする