書評

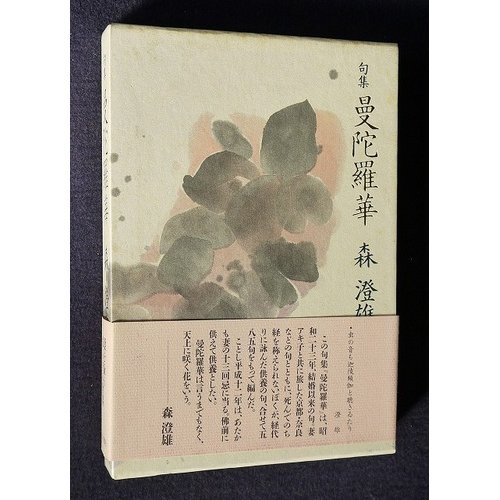

『曼陀羅華―句集』(朝日新聞出版)

森澄雄には夫人とともに旅をした時の句が多い。こんどの『曼陀羅華』を読むとそれがよく分かる。氏が脳梗塞で倒れて以後、つまり昭和五十七年九月以後ばかりではない。それ以前からそうなのである。そして、その時の句は一見きわめて自然で伸びやかなのである。一見と言ったのは、よく読んでみると単に声調が大らかなばかりではなく、男と女の生命の機微に触れていて、人生の奥を見せているからである。これは旅の途中で詠まれたのではないが、

彼はこの句から四十年近く前の昭和二十三年(一九四八)、佐賀県立鳥栖高等女学校の英語教師だった時に、同僚の内田アキ子と結婚した。職場結婚であり、そこに至るまでに恋愛が次第に深く濃くなっていく過程があったと思われる。

しかし、ただ昔を想起しているだけだろうか。今日の俳句作品で、蟇はしばしばトポスの象徴として登場している。

アキ子夫人は作者六十九歳の夏、昭和六十三年に急逝した。従ってこの『曼陀羅華』のなかのそれ以後の句は亡き夫人を恋い、詠っている。

その入り口に、

森澄雄は夫人の遺品を整理していて、薬包紙に彼女が書いた、

こうした、妻を想う烈しさは、どのような心の構造から産み出されたのだろうか。

ここで純粋抒情と表現して写生と言っていないのは、おそらく森澄雄の美意識のなかで抒情と写生は二項対立の概念としてではなく、ひとつのものとなっているからではないかと私には思われる。

こう考えると、彼が越後路にいて詠った、

周知のように出雲崎は、芭蕉が『おくのほそ道』で、

森澄雄は、この「星の契り」の句を詠んだ時、今日は牽牛星と織姫が年に一度の逢瀬を持つ七日の前の晩なのに、もう普段とは違う華やぎが感じられる、と詠った芭蕉を想起していたのである。そして、自分が逢うべき妻は、もうあの銀河を渡っていかなければ逢えないのだとの想いが、ひしひしと胸に迫ったのであったろう。

芭蕉は、この「荒海や―」の句にふれて『銀河の序』という文章を残している。そのなかで、

この北陸路の波の音は、妻を想う森澄雄の胸中にも純粋抒情の音として響いていたと思われる。そうして、全篇妻を想う五八五句で編まれた『曼陀羅華』を読んでいると、私にはどういう訳か夫婦の細やかで微妙な愛情の襞を描いたフランスの作家シャルドンヌの小説世界と、同じように、彼より少し前に生きて、パリの貧しい人々の姿を哀歓のうちに描いたシャルル・ルイ・フィリップの小説を想起してしまうのである。勿論、ジャンルも違えば、文学の伝統も違うのだけれども。こうした連想はおそらく私が過度の自由を行使した結果だと思う。それでも、もしこの二人のフランスの作家と森澄雄に通底するものがあるとすれば、それは人間が人間らしく生きることの切実さと哀歓について純粋抒情に向かい合っているということであるだろうか。

妻問ひはむかしむかしや蟇鳴けりという句がある。昭和六十年代のはじめの頃である。倒れてから、おそらく四年以上経った初夏であろう。蟇の妻を呼ぶ声から、自分の青春を想起しているのである。

彼はこの句から四十年近く前の昭和二十三年(一九四八)、佐賀県立鳥栖高等女学校の英語教師だった時に、同僚の内田アキ子と結婚した。職場結婚であり、そこに至るまでに恋愛が次第に深く濃くなっていく過程があったと思われる。

しかし、ただ昔を想起しているだけだろうか。今日の俳句作品で、蟇はしばしばトポスの象徴として登場している。

蟇をりて吾が溜息を聴かれたり最初から多佳子、村山古郷、草田男、虚子と思いつくままに並べてみると、蟇のトポスの相貌が見えてくるような気がするのである。こうした句に較べると森澄雄の句に魔の要素は少ないようだけれども、ここには妻と一体になったことで自らも地霊の一人になりつつあるという認識が秘められているのではないだろうか。

蟇鳴けりまた病みしかと恐るる夜

蟾蜍長子家去る由もなし

古庭を魔にかかへしぞ蟇

しまらくは魂とおもへり夕牡丹というような句を創る作者のことなのだから。

アキ子夫人は作者六十九歳の夏、昭和六十三年に急逝した。従ってこの『曼陀羅華』のなかのそれ以後の句は亡き夫人を恋い、詠っている。

その入り口に、

木の實のごとき臍もちき死なしめきが立っている。それ以後、彼は毎月「悼亡」句を作ってアキ子夫人の霊を弔うようになったのである。

森澄雄は夫人の遺品を整理していて、薬包紙に彼女が書いた、

はなはみないのちのかてとなりにけりという句を発見する。森澄雄は、このアキ子夫人の遺句と、自身の、

なれゆゑにこの世よかりし盆の花の句を並べて墓碑銘にした。

こうした、妻を想う烈しさは、どのような心の構造から産み出されたのだろうか。

磧にて白桃むけば水過ぎゆくという自句に触れて彼は、

俳句らしい俳句、俳句らしいひねりなど一切拒否した素の人間の感動、若しそれが純粋抒情と名付けられるとすれば、それを自らの作品に実現してみたいという可成激しい欲望をもっていた。と語っている。

ここで純粋抒情と表現して写生と言っていないのは、おそらく森澄雄の美意識のなかで抒情と写生は二項対立の概念としてではなく、ひとつのものとなっているからではないかと私には思われる。

こう考えると、彼が越後路にいて詠った、

今宵やも星の契りの出雲崎の姿も見えてくるのである。

周知のように出雲崎は、芭蕉が『おくのほそ道』で、

酒田のなごり日を重ねて、北陸道の雲に望む。遥々の思ひ胸をいたましめて、加賀の府まで百三十里と聞く。鼠の関を越ゆれば、越後の地に歩行を改めて、越中の国市振の駅に到る。この間九日、暑湿の労に神を悩まし、病おこりて事をしるさず。と書き、続けて、

文月や六日も常の夜には似ずの二句を記した港町である。

荒海や佐渡に横たふ天の河

森澄雄は、この「星の契り」の句を詠んだ時、今日は牽牛星と織姫が年に一度の逢瀬を持つ七日の前の晩なのに、もう普段とは違う華やぎが感じられる、と詠った芭蕉を想起していたのである。そして、自分が逢うべき妻は、もうあの銀河を渡っていかなければ逢えないのだとの想いが、ひしひしと胸に迫ったのであったろう。

芭蕉は、この「荒海や―」の句にふれて『銀河の序』という文章を残している。そのなかで、

(前略)宵の月入かかる比、うみのおもてほのくらく、山のかたち雲透にみへて、波の音いとどかなしく聞え侍るにとして、「荒波や―」の句を記しているのである。

この北陸路の波の音は、妻を想う森澄雄の胸中にも純粋抒情の音として響いていたと思われる。そうして、全篇妻を想う五八五句で編まれた『曼陀羅華』を読んでいると、私にはどういう訳か夫婦の細やかで微妙な愛情の襞を描いたフランスの作家シャルドンヌの小説世界と、同じように、彼より少し前に生きて、パリの貧しい人々の姿を哀歓のうちに描いたシャルル・ルイ・フィリップの小説を想起してしまうのである。勿論、ジャンルも違えば、文学の伝統も違うのだけれども。こうした連想はおそらく私が過度の自由を行使した結果だと思う。それでも、もしこの二人のフランスの作家と森澄雄に通底するものがあるとすれば、それは人間が人間らしく生きることの切実さと哀歓について純粋抒情に向かい合っているということであるだろうか。

ALL REVIEWSをフォローする