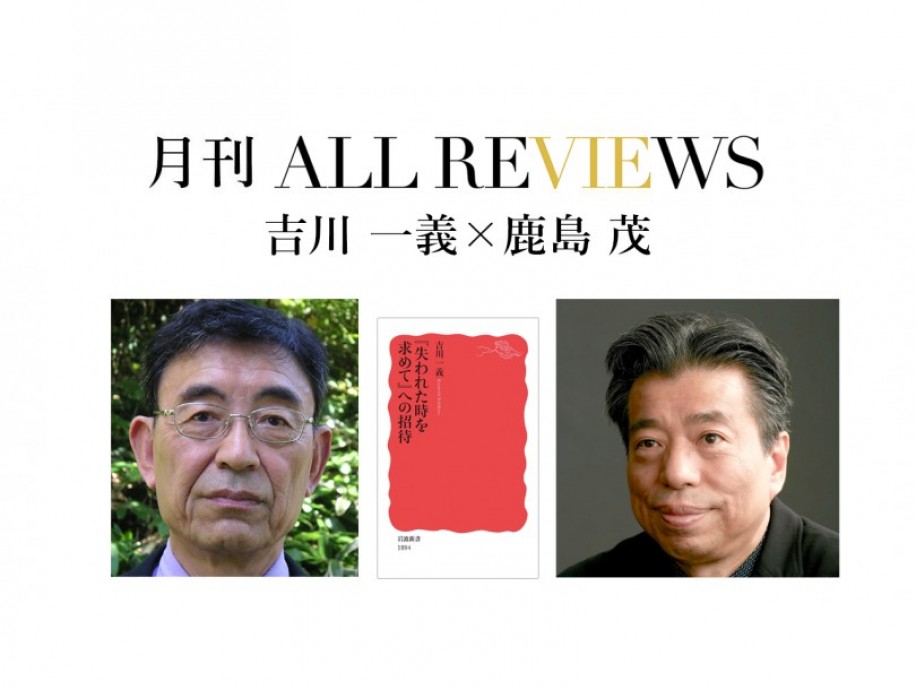

書評

『失われた時を求めて』(集英社)

私は根っからのレトロ人間なのでプルーストの『失われた時を求めて』をフランス語で読んでいると、なんとも幸せな気分になってくる。このときばかりは、フランス語を勉強しておいてよかったとつくづく思う。というのも、プルーストのフランス語は、関係代名詞の多用によって、一つの単語が別のイメージをたぐり寄せ、またそのイメージが別の文章を生み出していくというような重層的な文章なので、いざこれを日本語に置き換えるとなると、フランス語と日本語の抜き差しならない構文上の対立がむきだしの形で露呈されることになるため、たとえ非の打ち所のない名翻訳であろうと、「超訳」のようにすらすらと読めるなどということは、絶対にあり得ないからである。

したがって、プルーストを翻訳で読む場合には、まず、ある程度の読みにくさは、翻訳に伴う必然的偏差であると覚悟しなければならない。だが読みにくいといっても、それが読者の脳裏にまったくイメージを喚起できないほどのものであってはこまる。

つまりある箇所を一度読んだだけでは頭に入らなくとも、二度読めばスッキリと了解できる程度には明晰(めいせき)、であってほしいのである。だがこの問題が訳者の努力と読者の忍耐によって解決されたとしても、『失われた時を求めて』には、もう一つの問題がある。長さである。ちなみに、大長編小説といわれる『レ・ミゼラブル』が、プレイヤッド版で一巻なのに対し、『失われた時を求めて』は四巻であるから、その長さのほどがわかろうというものである。

ところが、今回、この二つの問題を一挙に解決すると称する本が出た。プルースト研究の第一人者鈴木道彦氏が全編から四十七の断章を選んで、これに粗筋を配し、全体を俯瞰(ふかん)できるように工夫した集英社版の抄訳がそれである。

読んでみると、たしかに、これはなかなかいい。まず断章はハイライト・シーンがほとんど網羅され、しかも断章自体は「全訳」されているので、プルーストの文体の肌触りを味わうことができるうえ、とにもかくにも、最後の「見いだされた時」までたどりつくことができる。たいていの人は第三部の「ゲルマントの方」あたりで挫折することが多く、第五部の「囚われの女」や、「消え去ったアルベルチーヌ」のせっかくの名文を味わうことなく終わってしまうのが常であるから、この試みは称賛さるべきだろう。鈴木氏の訳文も、いわゆる「訳し上げ」ではなく「訳し下げ」に徹しているばかりか、原文と同じような息の長い文を無理に作ろうとせずに、読点で適当に文章を切っているので、読み返しをせずともイメージがストレートに頭に入ってくる。

これなら何度も『失われた時』に挑戦して挫折した読者も「読了」の充実感を味わうことができるのではないか。

ところで、今回、こうした形で『失われた時』を読んでみて、あらためてひとつの大きな事実に気づいた。それは、プルーストにあっては、《プチット・マドレーヌの味》に代表される無意識的記憶とならんで、嫉妬(しっと)が《失われた時》を浮き彫りにするための大きな役割を演じているということである。

プルーストの場合、嫉妬は、恋人が自分の思っていたのと違った時間を生きていた時、はっきり言えば恋人が浮気していた時に発動され、苦しみはその《失われた時間》を意識することによって強烈なものとなる。だから、プルーストの主人公たちは、恋人が浮気をしていたのを知ると、さながら、パラレル・ワールドで自分とかかわりなく流れていたかに思える恋人の時間を調べようとして、空しい努力を繰り返すが、それは失われた時間を見いだそうとする止みがたい欲望であり、必ずしも愛のなせるわざではない。そして嫉妬というこの典型的な《時間の病》は、たとえ失われた時が見いだされたとしても、けっして癒(いや)されることはない。それはプチット・マドレーヌによって喚起される少年時の無意識的記憶が幸福感に満ちているのとは対照的である。

いずれにしても、『失われた時を求めて』は、青春の書というよりも、むしろ不惑の年齢を過ぎ、《失われた時》が多くなった中年以上の人間にこそふさわしい書物であろう。それはきっとプチット・マドレーヌのように《失われた時》を喚起する役割を果たすにちがいない。

【この書評が収録されている書籍】

したがって、プルーストを翻訳で読む場合には、まず、ある程度の読みにくさは、翻訳に伴う必然的偏差であると覚悟しなければならない。だが読みにくいといっても、それが読者の脳裏にまったくイメージを喚起できないほどのものであってはこまる。

つまりある箇所を一度読んだだけでは頭に入らなくとも、二度読めばスッキリと了解できる程度には明晰(めいせき)、であってほしいのである。だがこの問題が訳者の努力と読者の忍耐によって解決されたとしても、『失われた時を求めて』には、もう一つの問題がある。長さである。ちなみに、大長編小説といわれる『レ・ミゼラブル』が、プレイヤッド版で一巻なのに対し、『失われた時を求めて』は四巻であるから、その長さのほどがわかろうというものである。

ところが、今回、この二つの問題を一挙に解決すると称する本が出た。プルースト研究の第一人者鈴木道彦氏が全編から四十七の断章を選んで、これに粗筋を配し、全体を俯瞰(ふかん)できるように工夫した集英社版の抄訳がそれである。

読んでみると、たしかに、これはなかなかいい。まず断章はハイライト・シーンがほとんど網羅され、しかも断章自体は「全訳」されているので、プルーストの文体の肌触りを味わうことができるうえ、とにもかくにも、最後の「見いだされた時」までたどりつくことができる。たいていの人は第三部の「ゲルマントの方」あたりで挫折することが多く、第五部の「囚われの女」や、「消え去ったアルベルチーヌ」のせっかくの名文を味わうことなく終わってしまうのが常であるから、この試みは称賛さるべきだろう。鈴木氏の訳文も、いわゆる「訳し上げ」ではなく「訳し下げ」に徹しているばかりか、原文と同じような息の長い文を無理に作ろうとせずに、読点で適当に文章を切っているので、読み返しをせずともイメージがストレートに頭に入ってくる。

これなら何度も『失われた時』に挑戦して挫折した読者も「読了」の充実感を味わうことができるのではないか。

ところで、今回、こうした形で『失われた時』を読んでみて、あらためてひとつの大きな事実に気づいた。それは、プルーストにあっては、《プチット・マドレーヌの味》に代表される無意識的記憶とならんで、嫉妬(しっと)が《失われた時》を浮き彫りにするための大きな役割を演じているということである。

プルーストの場合、嫉妬は、恋人が自分の思っていたのと違った時間を生きていた時、はっきり言えば恋人が浮気していた時に発動され、苦しみはその《失われた時間》を意識することによって強烈なものとなる。だから、プルーストの主人公たちは、恋人が浮気をしていたのを知ると、さながら、パラレル・ワールドで自分とかかわりなく流れていたかに思える恋人の時間を調べようとして、空しい努力を繰り返すが、それは失われた時間を見いだそうとする止みがたい欲望であり、必ずしも愛のなせるわざではない。そして嫉妬というこの典型的な《時間の病》は、たとえ失われた時が見いだされたとしても、けっして癒(いや)されることはない。それはプチット・マドレーヌによって喚起される少年時の無意識的記憶が幸福感に満ちているのとは対照的である。

いずれにしても、『失われた時を求めて』は、青春の書というよりも、むしろ不惑の年齢を過ぎ、《失われた時》が多くなった中年以上の人間にこそふさわしい書物であろう。それはきっとプチット・マドレーヌのように《失われた時》を喚起する役割を果たすにちがいない。

【この書評が収録されている書籍】

中央公論 1992年10月

雑誌『中央公論』は、日本で最も歴史のある雑誌です。創刊は1887年(明治20年)。『中央公論』の前身『反省会雑誌』を京都西本願寺普通教校で創刊したのが始まりです。以来、総合誌としてあらゆる分野にわたり優れた記事を提供し、その時代におけるオピニオン・ジャーナリズムを形成する主導的役割を果たしてきました。

ALL REVIEWSをフォローする