自著解説

『病原菌と国家―ヴィクトリア時代の衛生・科学・政治―』(名古屋大学出版会)

現ウィルス禍にあって、医学史、科学史の書籍が読み直されています。19世紀のイギリスを舞台にした『病原菌と国家』は、科学研究が国家の政策や経済動向にいかに影響されるのかを丹念に描き出し、日本科学史学会の学術賞も受賞した力作です。以下では小川眞里子先生による自著解説をご紹介します。

あたふたと2016年2月に本は出たのであるが、それからの半年は、本が出る前には想像することもない辛い日々であった。日曜日が巡ってくる度に今週も書評が新聞に出なかったと、出るのは溜息ばかり。「年間何万冊もの本が出るのだから、寿命があって本が出ただけでラッキー」と思い直し、諦めるのに半年くらいかかった。今まで著書でも訳書でも何かしら書評が出ていたことが、まさしく有難いことなのだと悟ることになった。

構成はともかく、序章で、「医学史はもっと社会に開かれた形で提示されねばならない」と述べ、大した知識もないのに、「科学史が一般史から切り離されていてはならない」といったことを書いたからであろう、西洋史研究者から幾つかの書評を戴くことになった。もとより、私自身が一般史に開かれた研究活動をしてきたわけではなく、所属は科学史、化学史、生物学史の各学会と科学技術社会論学会のみであって、西洋史一般との接点は全く持たないままに過ごしてきた。それなのにあのようなことを書いてしまって、少し無謀だったと反省している。とにかく一面識もない方々が、書評の労を取ってくださったことに感謝するばかりである。

『西洋史学』に見市雅俊氏、『歴史学研究』に永島剛氏、『史学雑誌』に高林陽展氏が、ご寄稿くださった。最初の『西洋史学』は季刊であるが、あとの二誌は月刊である。およそその種の学会に足を踏み入れたこともない私は、史学関係の学会誌の多さ、しかも多くが月刊誌ということで、それらを支える研究者の層がいかに厚いものであるかを思い知らされることになった。

西洋史一般の方々からの関心は、「第I部:テムズ河」と「第III部:スエズ運河」にあり、どちらかというと第II部に対してはそれほどでもなく、さらりと流されている感じである。それと、State Medicineの訳語を巡っても、いろいろ議論された。これは少し思惑が違った。筆者としては第II部にかなりの思い入れがあった。もっとも、第III部の大筋はすでに2000年に公表しているので、時間の経過とともに当方の感動が薄れているという面もあるだろうけれど、第II部のパストゥールに始まる微生物に対する認識の革命が、1861年から1870年にかけて、いかにイギリスへと波及し定着していったかは、生物学史上の結構面白いテーマだと思うのである。しかし、どうやら西洋史一般から見ると、話題が科学史的過ぎて取っ付きが悪いのかもしれないと思ったりした。

筆者にとって印象的だったのは、1870年代、80年代のイギリスの微生物学者たちのダーウィン進化論への圧倒的支持である。「微生物が、そして病原体が生物であるとするならば、変異するはずであるし、進化するはずだ」、また「ダーウィンの進化論が正しいのであれば、原始生命の自然発生は起こったに違いない」という論理の運びである。現実に観察出来る出来ないとは別に、理論上のこうした進化論への思い入れこそ、まさしくダーウィンの国イギリスなのだ。ダーウィン自身はと言えば、博物学的探究から大きく踏み出すことはなかったが微生物学研究に大いに期待していた。

この辺りが筆者には実に面白く感じられるのであるが、一般史の側からは第I部にかなりのウエイトが置かれるようである。そしてその流れに強く引き付けられるためか、見市氏が「第II部では、イギリスにおける伝染病学説の展開に対して、リービヒの科学理論が及ぼした影響力が基軸となっている」と書いておられることについては、どうしてそのような読みがなされるのか信じられない気持ちである。100頁を超える第II部で数回、発酵を化学的過程ととらえるリービヒの考えを否定する方向で言及することがあっても、彼の影響力を基軸に第II部を展開しているということはないはずだ。

科学史の側からすると、学術的な会議のみならず、王立委員会のことや新聞の報道などに立ち入れば、かなり社会的な場へ踏み込んだつもりでいたが、一般史から見るとまだまだ距離感があるようである。「もっと社会に開かれた科学史」と大風呂敷を広げてみたものの、歴史一般に関心を持つ読者をとらえるのは、筆者には容易ならざることだと痛感した次第である。

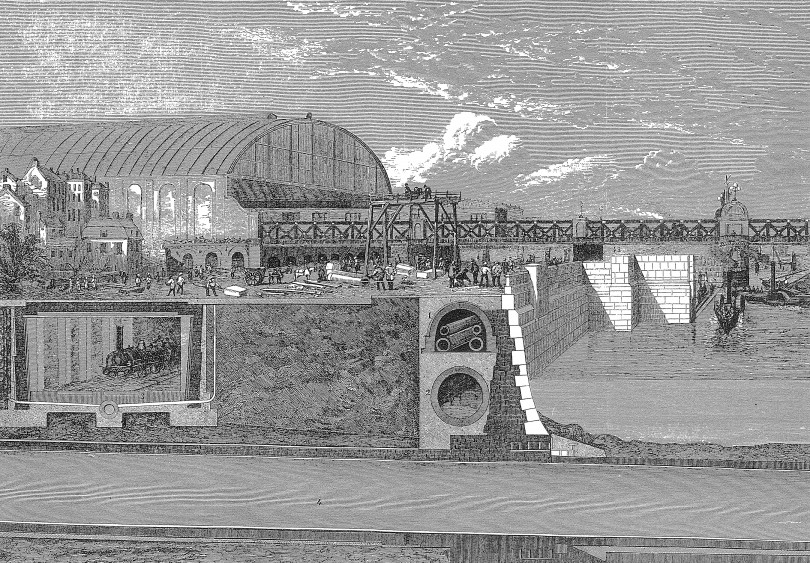

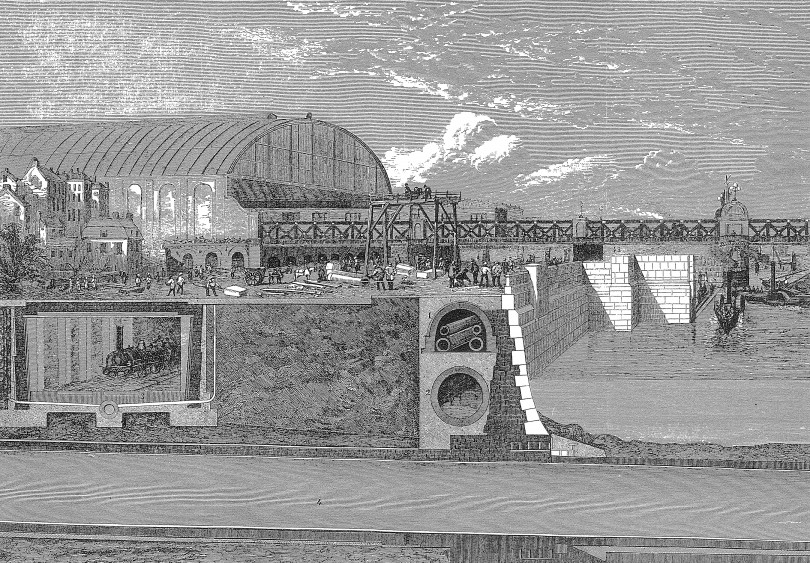

本書の表紙カバーの挿絵――テムズ河北岸の堤防工事(ヴィクトリア・エンバンクメント)の断面図(The Illustrated London News, June 22, 1867)――は左側が切れていて、デザイナーは本文でのサプライズを意図して作成してくださったようである。表紙で見えている下水道管は、テムズ河の堤防工事と共に進められており、実はさらに左側では地下鉄のトンネル工事が同時進行で行われていたというわけである。これは地下鉄メトロポリタン線で、中を走るのはまだ蒸気機関車であり、そこがちょっとしたサプライズということである。

[書き手]小川眞里子(三重大学名誉教授。著作に『フェミニズムと科学/技術』『甦るダーウィン』など、訳書はシービンガーの科学とジェンダー関係の著作など)

「もっと社会に開かれた科学史」を求めて

1990年代半ばから細々と取り組んできた研究を東京大学大学院総合文化研究科に提出して2012年4月に博士の学位を得た。科学史の研究とは別に、理系分野の女性研究者の問題にかかわり、多くの理工系の若い女性研究者と話すようになると、(とりわけ韓国や台湾で)よく尋ねられたのが博士論文のテーマであった。私は、これに返答できないというのが情けなくて、さらりと答えて済ませられたらどんなにいいだろうと長らく思っていた。それゆえ、とにかく提出できて学位を得たのであれば、その後の博士論文の刊行はゆっくりやればよいと考えていたのだが、科研費補助金研究成果公開促進費を戴いて、のんびりともしていられない羽目になった。あたふたと2016年2月に本は出たのであるが、それからの半年は、本が出る前には想像することもない辛い日々であった。日曜日が巡ってくる度に今週も書評が新聞に出なかったと、出るのは溜息ばかり。「年間何万冊もの本が出るのだから、寿命があって本が出ただけでラッキー」と思い直し、諦めるのに半年くらいかかった。今まで著書でも訳書でも何かしら書評が出ていたことが、まさしく有難いことなのだと悟ることになった。

微生物の物語が繋ぐ、二つの「河」

そしてそろそろ出版後2年近く[本稿執筆は2018年]になるのだが、ここに来て著者の意図するところと読まれ方とのギャップに思い至ることになったので、そのことについて少し記してみたい。本書は3部構成で、序章の後は第I部:テムズ河――ロンドンの衛生改善、第II部:漂う微生物の本性を追う、第III部:スエズ運河――帝国時代の医学、という具合に19世紀前半から時代を追って論じて、テムズ河とスエズ運河という二つの「河」を微生物の物語で繋ごうというもので、構想はちょっと壮大に構えてみた。構成はともかく、序章で、「医学史はもっと社会に開かれた形で提示されねばならない」と述べ、大した知識もないのに、「科学史が一般史から切り離されていてはならない」といったことを書いたからであろう、西洋史研究者から幾つかの書評を戴くことになった。もとより、私自身が一般史に開かれた研究活動をしてきたわけではなく、所属は科学史、化学史、生物学史の各学会と科学技術社会論学会のみであって、西洋史一般との接点は全く持たないままに過ごしてきた。それなのにあのようなことを書いてしまって、少し無謀だったと反省している。とにかく一面識もない方々が、書評の労を取ってくださったことに感謝するばかりである。

『西洋史学』に見市雅俊氏、『歴史学研究』に永島剛氏、『史学雑誌』に高林陽展氏が、ご寄稿くださった。最初の『西洋史学』は季刊であるが、あとの二誌は月刊である。およそその種の学会に足を踏み入れたこともない私は、史学関係の学会誌の多さ、しかも多くが月刊誌ということで、それらを支える研究者の層がいかに厚いものであるかを思い知らされることになった。

西洋史一般の方々からの関心は、「第I部:テムズ河」と「第III部:スエズ運河」にあり、どちらかというと第II部に対してはそれほどでもなく、さらりと流されている感じである。それと、State Medicineの訳語を巡っても、いろいろ議論された。これは少し思惑が違った。筆者としては第II部にかなりの思い入れがあった。もっとも、第III部の大筋はすでに2000年に公表しているので、時間の経過とともに当方の感動が薄れているという面もあるだろうけれど、第II部のパストゥールに始まる微生物に対する認識の革命が、1861年から1870年にかけて、いかにイギリスへと波及し定着していったかは、生物学史上の結構面白いテーマだと思うのである。しかし、どうやら西洋史一般から見ると、話題が科学史的過ぎて取っ付きが悪いのかもしれないと思ったりした。

空気中に浮遊する病原菌の恐怖――イギリスへのパストゥール革命の波及

1870年のティンダルによる王立研究所での講演「塵埃と病気について」は、「病気の病原菌理論」すなわちgerm theoryが『タイムズ』紙に登場する初出となったもので、イギリスにパストゥール革命が波及しほぼ定着していったことを示す記念すべき講演であった。そうした病原菌が浮遊する空気が呼吸によって肺に取り込まれる恐怖は、当初は相当なものであったようだ。衛生学担当の行政官であったジョン・シモンも病院内の衛生を巡って、浮遊する病原菌をかなり深刻に受け止めている。次に登場するのがジョゼフ・リスターで、彼はパストゥール革命を創傷の消毒という形で完成させ、パストゥール革命を根拠に新たな医療技術を開発したのである。筆者にとって印象的だったのは、1870年代、80年代のイギリスの微生物学者たちのダーウィン進化論への圧倒的支持である。「微生物が、そして病原体が生物であるとするならば、変異するはずであるし、進化するはずだ」、また「ダーウィンの進化論が正しいのであれば、原始生命の自然発生は起こったに違いない」という論理の運びである。現実に観察出来る出来ないとは別に、理論上のこうした進化論への思い入れこそ、まさしくダーウィンの国イギリスなのだ。ダーウィン自身はと言えば、博物学的探究から大きく踏み出すことはなかったが微生物学研究に大いに期待していた。

この辺りが筆者には実に面白く感じられるのであるが、一般史の側からは第I部にかなりのウエイトが置かれるようである。そしてその流れに強く引き付けられるためか、見市氏が「第II部では、イギリスにおける伝染病学説の展開に対して、リービヒの科学理論が及ぼした影響力が基軸となっている」と書いておられることについては、どうしてそのような読みがなされるのか信じられない気持ちである。100頁を超える第II部で数回、発酵を化学的過程ととらえるリービヒの考えを否定する方向で言及することがあっても、彼の影響力を基軸に第II部を展開しているということはないはずだ。

科学史の側からすると、学術的な会議のみならず、王立委員会のことや新聞の報道などに立ち入れば、かなり社会的な場へ踏み込んだつもりでいたが、一般史から見るとまだまだ距離感があるようである。「もっと社会に開かれた科学史」と大風呂敷を広げてみたものの、歴史一般に関心を持つ読者をとらえるのは、筆者には容易ならざることだと痛感した次第である。

本書の表紙カバーの挿絵――テムズ河北岸の堤防工事(ヴィクトリア・エンバンクメント)の断面図(The Illustrated London News, June 22, 1867)――は左側が切れていて、デザイナーは本文でのサプライズを意図して作成してくださったようである。表紙で見えている下水道管は、テムズ河の堤防工事と共に進められており、実はさらに左側では地下鉄のトンネル工事が同時進行で行われていたというわけである。これは地下鉄メトロポリタン線で、中を走るのはまだ蒸気機関車であり、そこがちょっとしたサプライズということである。

[書き手]小川眞里子(三重大学名誉教授。著作に『フェミニズムと科学/技術』『甦るダーウィン』など、訳書はシービンガーの科学とジェンダー関係の著作など)

ALL REVIEWSをフォローする

![[ヴィジュアル版]バクテリアの神秘の世界:人間と共存する細菌](https://m.media-amazon.com/images/I/51prGloNC4L._SL500_.jpg)