書評

『祖父・小金井良精の記 上』(河出書房新社)

裏面史としての面白さも

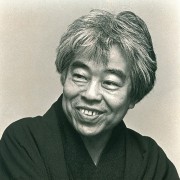

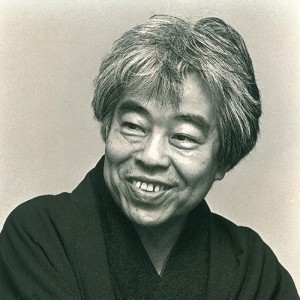

小金井良精は日本の解剖学や人類学の基礎を築いた医学者である。その二度目の妻は森鴎外の妹で、歌人・小説家としても知られ、「森鴎外の系族」「鴎外の思ひ出」などの著書もある。この小金井夫妻の孫が星新一である。星新一は幼いころからこの祖父母とともに暮らし、家族の中のだれよりも祖父が好きだったという。この伝記を執筆するために東大医学部を訪ねたおり、良精の遺品として保存されていたものの中に、手作りのペン皿があった。それは星新一が小学生のとき、工作で作ったものであり、祖父へ贈ったのをそのまま愛用していたと知ったそうである。この本には随所にこのような著者と良精との心の交流が語られている。

良精は戊辰戦争のおり朝敵とされた長岡藩の士族の生まれで、少年のころ、戦火を避けて母や兄とともに会津から仙台まで逃れたこともあった。明治三年に上京し、大学南校に入学、英語学を学んだが、やがて医学への道を選んだ。東京大学医学部を卒業後、ドイツに留学し、ベルリンやストラスブルクで解剖学、生理学等を学び、帰国後、母校の教授となった。大正十一年に退官してからも、亡くなるまで学問への情熱を失わず、アイヌと日本人の骨学的研究にもとづく原日本人の問題を考究した。

この本は著者が祖父への敬愛の思いをこめてまとめた伝記で、良精の書き残した日記をもとに、同時代の資料を多角的にとりこみながら、百余りの短章で綴った長編である。小金井家の先祖の話題からはじまり、佐久間象山や河井継之助、小林虎三郎など幕末の先覚者の事跡にふれ、修学時代のさまざまな屈折、大学内部や医学界の変遷などを、原資料を紹介することで叙述し、同時代の群像を丹念にとらえている。

著者ははじめのうち、ある程度の資料をもとにして、あとは虚構を加えながら、良精とその時代を描こうと考えていたようだ。だが良精の日記が発見され、空白の部分がほとんど埋められてしまったため、小説化する考えを捨て、むしろ潔癖なまでにそれを排し、原資料そのものに語らせる方法を採用したようだ。星新一が父をモデルにして書いた「人民は弱し官吏は強し」の場合よりも、その方法は徹底しており、その意味ではショート・ショートの作家としての本領を発揮する余地がないようにみえるが、全体をいくつかの短章でまとめあげるといった構成に、独自なこころみが感じられる。

しかも内容的にはわかりやすく、良精の人間的な側面が、家庭の内側からと、学問的な場における外側の両面からとらえられている。おまけに明治、大正、昭和三代の学者や文化人が数多く登場し、それぞれの人柄やエピソードが豊富に語られていて、裏面史としてのおもしろさを味わうことができる。

【下巻】

ALL REVIEWSをフォローする