解説

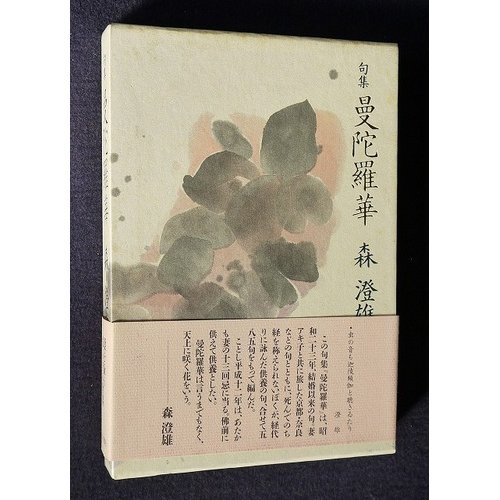

『鉄幹と晶子 詩の革命』(筑摩書房)

九〇年代に入って、明治以後のいろいろな分野での指導者・開拓者の伝記や、彼等をモデルにした小説が書かれ、芝居が上演されるようになった。それはヴェトナム戦争に敗けた後で『ルーツ』のような作品が爆発的に読まれたアメリカの現象に似ているように思われる。それなら、我が国は何に敗けたのだろう。戦争に敗けたのは五十年以上も前のことだし、経済戦争では我が国は勝利者であったはずなのに。

いずれにしても、これはかつて自明に思われた日本人の姿が曖昧になり、見えなくなってしまったことと関係があるだろう。現代日本を創った歴史上の人物の実像を少しでも明らかにすることで、われわれはわれわれ自身を知りたいのだ。

そういう時代の空気のなかで、与謝野鉄幹は関心を惹かれながらも私にとっては気の進まない存在であった。晶子はいい。彼女の姿ははっきりしている。まっしぐらに自己を主張し、女性の感情と欲望の解放を高らかに歌って時代に屹立していた。しかしその夫である鉄幹は何となく怪し気に私には見えた。時おり目に触れる詩歌作品は、よく言えばマスラオぶりだけれども、「妻をめとらば、才たけて 顔(みめ)うるはしく なさけある」などという調べは、いかにも古い。それに、我が国近代の暗い部分であった朝鮮半島への侵略に加担したように見える点や、女性関係にもスッキリしないところがある。新詩社を組織し、浪漫主義文学運動の促進者として大きな影響力があったことは認めざるを得ないのだが―。

これが、永畑道子の『鉄幹と晶子 詩の革命』(原題『憂国の詩(うた)』、ちくま文庫)を読む前の私の鉄幹と晶子に対する見方であった。この私の予断は正しかった。それゆえに本質的には間違っていたことを、この著作は教えてくれたのである。

まずはじめに指摘しておかなければならないのは、一八七三(明治六)年生れの鉄幹が育った時代は、政治と詩が青年の胸中に同居し得た時代であったということである。現在では異質の、互いに嫌悪し合う要素としか思えないこの二つを結合させた美意識は「浪漫」であった。政治を通じての国家の浪漫・感情の解放という経路をひた走っての詩歌が表現する浪漫―。

著者はこの、『鉄幹と晶子 詩の革命』を、波乱に満ち、幸福とは言えなかった鉄幹の幼年時代から書きはじめている。維新当時、勤皇歌人であった父親の厚い宗教心と、少年の精神は最初から烈しく交錯する。母親もまた気丈の女であった。

叙述は一八八三(明治十六)年の鹿鳴館の開館、一八八九(明治二十二)年の憲法発布、森有礼の暗殺などの情景を点描しながら、鉄幹の足取りを辿りはじめる。

国をあげて背伸びし、政府が民衆を抑圧しながら強国を作ることに熱中している動きのなかで、鉄幹の浪漫も翻弄されるといった趣きが、読む者に伝わってくる。そういった時の流れのなかに、文学の在り方について烈しい議論をたたかわせた鷗外と逍遥、文壇の大御所的存在で若い才能を育てることに力を惜しまなかった落合直文などの姿も見える。総ての指導者が激流に揉まれながら、それぞれの対応の仕方を通じて、各々が個性を現わしている。

それは雄々しく見える人が、卑俗さと隣り合せになっていたり、走馬燈に映る影絵のように哀しくはかなげな女が、強い生命力を裡(うち)に湛えていたりしている光景でもある。人間模様は多彩であり、陰影を帯びている。このような効果を可能にしているのは、作者の、極力思い入れを抑制した筆致であり、ここには『熊本日日新聞』の記者からペンを取る人生への歩みをはじめた作者の、文学精神と一体になったジャーナリストの魂を見ることができる。永畑道子の目は鉄幹と晶子の感受性と発想の差異を、どちらかに加担するということなく描き分けてゆく。この差異は男と女の時代を見る目に基礎を持っている場合もあるが、そればかりではない。晶子は間違いなく、総てを自らの皮膚感覚に引きつけて理解し、そこから考えはじめ、行動へと思想を形成していく。

一方、鉄幹の頭の中には観念にまぶされた浪漫が燃えているので、思想的発熱が先になる。彼には自らの思想を歴史意識に照して客観化する知はない。それだからこそ、詩歌を創るための素材としてしか恋愛を見ていないような態度を取ることが可能なのだ。女たちはそんな彼に魅せられる。あるいはこれは、当時の我が国の文化の形であり、ジェンダーの様式なのであったのかもしれない。こうした意味で、鉄幹が持っていた時代的制約はあきらかであり、歴史の風雪に長くは耐えられない要素もそこに潜んでいたのである。このことは、『明星』に拠っていた白秋や啄木ら七人が新詩社を去るということにも連らなってゆくのであるが、しかし、こうした逆境の時に、鉄幹のもうひとつの面、大きな抱擁力と暖かさが現れるのである。

と、鉄幹は歌う。

言葉のもっとも本質的な概念としての「過激」な思想家であった北一輝が鉄幹に魅かれたのも、こうした彼の人柄という要素が作用していたのではないか、と思われる。たしかに著者が書いているように、

というのが、鉄幹の生きた時代だったのである。そうしたなかで、鉄幹と晶子の戦いが、世人の常識の水準を超える烈しさで展開されてゆく。

彼は、才能のある二人の女弟子、山川登美子と鳳晶子が恋愛を体験することで、より鋭く自らの心に潜む深淵を自覚し、詩人として成長することを期待していた。そのことと、魅力ある女性に会えば次々に恋を語りかける男としての放縦な行動とは、少くとも鉄幹の意識の内部では少しも矛盾していないように見える。二人の女弟子が恋を知り歌人として成長すれば、『明星』はまたかつての魅力を回復し、新詩社は盛んになるのである。鉄幹は晶子に、

と書く。彼にとっては、それがいい歌かどうかは二の次であって、彼女の胸中に恋の焰が点じられることが大切なのであった。恋愛に対する姿勢については、鉄幹に計算があり晶子にはそれがなかったが、人生全体に対する〝まっしぐら〟という点で二人は同質だったと言っていいのではないか。

晶子は鉄幹を愛することは煉獄のはじまりであることを予感し、それから逃れる意図もあって鉄幹の親友河野鉄南に悩みを打ちあける。少し前まで恋愛に近い感情が芽生えていた河野鉄南に打ちあけることで、晶子は彼が自分を迎え入れてくれることをも心の一部で期待したのであった。そうなれば鉄幹との恋に身を焼く危険が遠のく。これは鉄南に対する媚態であり、誘いであり、正直、悩みの告白でもあった。しかし鉄南は冷静さを崩さない。鉄南に対して、

と歌った時、晶子が鉄幹の下に走る運命は決ったのであった。この歌は、晶子の一瞬の叫びであり、悲鳴でもあったのである。

と、永畑道子は指摘している。おそらくそうだったろう。あるいは、晶子の烈しさは遂に彼には理解できない要素を多分に含んでいたと言っていいかもしれない。

当時の『明星』には、鉄幹と女弟子たちとの、恋愛感情のゆきかいがあからさまに歌や手紙の形で発表されている。それらの男女の交遊の姿は、二十世紀初頭の青年男女の「かくありたい」と願う心、言ってみれば恋を恋する心を代表しているように見えたのであったろう。

鉄幹と晶子が結ばれた日のことを、著者は第三章「群青」の中の〝迫害を許さず〟で記している。その夜のことは晶子自身の手で五十九首の歌となって『明星』誌上に発表される。その連作は、「おち椿」と題されている。しかし、二人の出会いは、晶子にとってばかりでなく、鉄幹にとっても煉獄の門を潜ったことを意味していたのである。

晶子の歌人としての評価を決定的なものにした『みだれ髪』は間もなく出版された。一九〇一(明治三十四)年の夏であった。それは我が国の近代文学の二十世紀初頭を飾る出来事であったかもしれないという感じが今になるとしてくる。永畑道子は、この『みだれ髪』に対する世間の反響を紹介することで、当時の社会状況を読者に教えている。

という言葉は、主に上流階級の子弟が集っていた佐佐木信綱主宰の『心の花』などの空気を代表していたのである。こうした階層のなかからも、後に吉井勇や川田順のような歌人も生まれるのだけれども。

と著者は念を押すように書いている。この歌集の影響下に柳原白蓮のような歌人も出現する。当時は、歌と行動は切り離されたものではなかった。それを、近代社会の未熟さ、と見ることも出来るし、文学がまだ〝健康〟で力を失っていなかった時代というふうに考えることも可能である。

この書を読み進むにつれて、与謝野鉄幹と晶子が非凡であったのは、彼らが青春を謳いあげたからではなく、彼らの抒情が時代を代表していたからであり、同時にその過激さを生涯貫いたからであったことが、次第に明らかになってくる。彼らは決して宗匠にはならず、家元の座にも坐ろうとはしなかった。

しかし、年と共に鉄幹の詩心は衰えてゆく。新詩社の凋落がやってくる。啄木はその頃の様子を、

と記している。

ただ鉄幹は、この苦境を当時のマスコミに擦り寄ったり、世俗的地位の鎧(よろい)を身に纏い、〝権威〟を確保して通り抜けようなどとは考えなかった。彼は率直に、

と詠む。『明星』は一〇一号をもって終刊になり、替って『スバル』が創刊され、〝パンの会〟が結成される。対極には『アララギ』が次第に勢力を増してゆく。

伊藤博文がハルピンで暗殺され〝大逆事件〟が官憲によって演出される。鉄幹は死刑になった大石誠之助への追悼の詩を発表する。鉄幹と晶子は、相前後してヨーロッパに出発する。

一九一四(大正三)年、鉄幹は出産間近の晶子を置いて家を出る。鉄幹と晶子の戦いは彼の敗北によって終りを告げた、と言っていいだろうか。晶子もまた敗北したのであったが。

この『鉄幹と晶子 詩の革命』を読むと、鉄幹は終生迷い抜き、大逆事件の犠牲者を追悼した数年後には、爆弾三勇士を讃える歌の募集に一市人として応募して当選したりしていることに見られるように、その軌跡は今から見ればジグザグであったと言っていい。彼は、もしかすると、晶子よりも不得手だった〝新詩社〟の経営という場に足をとられて衰えていったのかもしれない。

我が国の矛盾を一身に体現していたようなそんな鉄幹の一生が、著者によって過不足なく描き出される。それに比して晶子は、どんな場合、どんな情況にあっても、晶子以外の人物になることを拒否し続けた。

この二人にとっては、憎み合うことさえ愛情交換の光景だったように思われる。その意味でこの『鉄幹と晶子 詩の革命』は当時の恋愛の姿の全記録であるばかりでなく、男と女の愛、という永遠のテーマの記録文学にもなっている。そのような意味をも籠めて、永畑道子は美事に明治・大正・昭和の文壇史を展開して見せているのである。

いずれにしても、これはかつて自明に思われた日本人の姿が曖昧になり、見えなくなってしまったことと関係があるだろう。現代日本を創った歴史上の人物の実像を少しでも明らかにすることで、われわれはわれわれ自身を知りたいのだ。

そういう時代の空気のなかで、与謝野鉄幹は関心を惹かれながらも私にとっては気の進まない存在であった。晶子はいい。彼女の姿ははっきりしている。まっしぐらに自己を主張し、女性の感情と欲望の解放を高らかに歌って時代に屹立していた。しかしその夫である鉄幹は何となく怪し気に私には見えた。時おり目に触れる詩歌作品は、よく言えばマスラオぶりだけれども、「妻をめとらば、才たけて 顔(みめ)うるはしく なさけある」などという調べは、いかにも古い。それに、我が国近代の暗い部分であった朝鮮半島への侵略に加担したように見える点や、女性関係にもスッキリしないところがある。新詩社を組織し、浪漫主義文学運動の促進者として大きな影響力があったことは認めざるを得ないのだが―。

これが、永畑道子の『鉄幹と晶子 詩の革命』(原題『憂国の詩(うた)』、ちくま文庫)を読む前の私の鉄幹と晶子に対する見方であった。この私の予断は正しかった。それゆえに本質的には間違っていたことを、この著作は教えてくれたのである。

まずはじめに指摘しておかなければならないのは、一八七三(明治六)年生れの鉄幹が育った時代は、政治と詩が青年の胸中に同居し得た時代であったということである。現在では異質の、互いに嫌悪し合う要素としか思えないこの二つを結合させた美意識は「浪漫」であった。政治を通じての国家の浪漫・感情の解放という経路をひた走っての詩歌が表現する浪漫―。

著者はこの、『鉄幹と晶子 詩の革命』を、波乱に満ち、幸福とは言えなかった鉄幹の幼年時代から書きはじめている。維新当時、勤皇歌人であった父親の厚い宗教心と、少年の精神は最初から烈しく交錯する。母親もまた気丈の女であった。

叙述は一八八三(明治十六)年の鹿鳴館の開館、一八八九(明治二十二)年の憲法発布、森有礼の暗殺などの情景を点描しながら、鉄幹の足取りを辿りはじめる。

国をあげて背伸びし、政府が民衆を抑圧しながら強国を作ることに熱中している動きのなかで、鉄幹の浪漫も翻弄されるといった趣きが、読む者に伝わってくる。そういった時の流れのなかに、文学の在り方について烈しい議論をたたかわせた鷗外と逍遥、文壇の大御所的存在で若い才能を育てることに力を惜しまなかった落合直文などの姿も見える。総ての指導者が激流に揉まれながら、それぞれの対応の仕方を通じて、各々が個性を現わしている。

それは雄々しく見える人が、卑俗さと隣り合せになっていたり、走馬燈に映る影絵のように哀しくはかなげな女が、強い生命力を裡(うち)に湛えていたりしている光景でもある。人間模様は多彩であり、陰影を帯びている。このような効果を可能にしているのは、作者の、極力思い入れを抑制した筆致であり、ここには『熊本日日新聞』の記者からペンを取る人生への歩みをはじめた作者の、文学精神と一体になったジャーナリストの魂を見ることができる。永畑道子の目は鉄幹と晶子の感受性と発想の差異を、どちらかに加担するということなく描き分けてゆく。この差異は男と女の時代を見る目に基礎を持っている場合もあるが、そればかりではない。晶子は間違いなく、総てを自らの皮膚感覚に引きつけて理解し、そこから考えはじめ、行動へと思想を形成していく。

一方、鉄幹の頭の中には観念にまぶされた浪漫が燃えているので、思想的発熱が先になる。彼には自らの思想を歴史意識に照して客観化する知はない。それだからこそ、詩歌を創るための素材としてしか恋愛を見ていないような態度を取ることが可能なのだ。女たちはそんな彼に魅せられる。あるいはこれは、当時の我が国の文化の形であり、ジェンダーの様式なのであったのかもしれない。こうした意味で、鉄幹が持っていた時代的制約はあきらかであり、歴史の風雪に長くは耐えられない要素もそこに潜んでいたのである。このことは、『明星』に拠っていた白秋や啄木ら七人が新詩社を去るということにも連らなってゆくのであるが、しかし、こうした逆境の時に、鉄幹のもうひとつの面、大きな抱擁力と暖かさが現れるのである。

わが雛はみな鳥となり飛び去んぬうつろの籠のさびしきかなや

と、鉄幹は歌う。

言葉のもっとも本質的な概念としての「過激」な思想家であった北一輝が鉄幹に魅かれたのも、こうした彼の人柄という要素が作用していたのではないか、と思われる。たしかに著者が書いているように、

北にとって鉄幹は少し前をゆく自分と同じ国を憂う士であった。ナショナリズムは、同時に社会革命をめざしていた。

というのが、鉄幹の生きた時代だったのである。そうしたなかで、鉄幹と晶子の戦いが、世人の常識の水準を超える烈しさで展開されてゆく。

彼は、才能のある二人の女弟子、山川登美子と鳳晶子が恋愛を体験することで、より鋭く自らの心に潜む深淵を自覚し、詩人として成長することを期待していた。そのことと、魅力ある女性に会えば次々に恋を語りかける男としての放縦な行動とは、少くとも鉄幹の意識の内部では少しも矛盾していないように見える。二人の女弟子が恋を知り歌人として成長すれば、『明星』はまたかつての魅力を回復し、新詩社は盛んになるのである。鉄幹は晶子に、

あめつちに二人がくしき才もちて逢へるを何か恋を厭はむ

と書く。彼にとっては、それがいい歌かどうかは二の次であって、彼女の胸中に恋の焰が点じられることが大切なのであった。恋愛に対する姿勢については、鉄幹に計算があり晶子にはそれがなかったが、人生全体に対する〝まっしぐら〟という点で二人は同質だったと言っていいのではないか。

晶子は鉄幹を愛することは煉獄のはじまりであることを予感し、それから逃れる意図もあって鉄幹の親友河野鉄南に悩みを打ちあける。少し前まで恋愛に近い感情が芽生えていた河野鉄南に打ちあけることで、晶子は彼が自分を迎え入れてくれることをも心の一部で期待したのであった。そうなれば鉄幹との恋に身を焼く危険が遠のく。これは鉄南に対する媚態であり、誘いであり、正直、悩みの告白でもあった。しかし鉄南は冷静さを崩さない。鉄南に対して、

やは肌のあつき血しほにふれもみでさびしからずや道を説く君

と歌った時、晶子が鉄幹の下に走る運命は決ったのであった。この歌は、晶子の一瞬の叫びであり、悲鳴でもあったのである。

このころには、晶子の真のはげしさがまだ鉄幹にはたしかにみえていなかったとおもわれる。

と、永畑道子は指摘している。おそらくそうだったろう。あるいは、晶子の烈しさは遂に彼には理解できない要素を多分に含んでいたと言っていいかもしれない。

当時の『明星』には、鉄幹と女弟子たちとの、恋愛感情のゆきかいがあからさまに歌や手紙の形で発表されている。それらの男女の交遊の姿は、二十世紀初頭の青年男女の「かくありたい」と願う心、言ってみれば恋を恋する心を代表しているように見えたのであったろう。

鉄幹と晶子が結ばれた日のことを、著者は第三章「群青」の中の〝迫害を許さず〟で記している。その夜のことは晶子自身の手で五十九首の歌となって『明星』誌上に発表される。その連作は、「おち椿」と題されている。しかし、二人の出会いは、晶子にとってばかりでなく、鉄幹にとっても煉獄の門を潜ったことを意味していたのである。

晶子の歌人としての評価を決定的なものにした『みだれ髪』は間もなく出版された。一九〇一(明治三十四)年の夏であった。それは我が国の近代文学の二十世紀初頭を飾る出来事であったかもしれないという感じが今になるとしてくる。永畑道子は、この『みだれ髪』に対する世間の反響を紹介することで、当時の社会状況を読者に教えている。

人心に害あり世教に毒あるものと判定する

という言葉は、主に上流階級の子弟が集っていた佐佐木信綱主宰の『心の花』などの空気を代表していたのである。こうした階層のなかからも、後に吉井勇や川田順のような歌人も生まれるのだけれども。

世の批判はどうであれ、若者たちにとって『みだれ髪』は青春の象徴となって日本の津々浦々へくいこんでいった。

と著者は念を押すように書いている。この歌集の影響下に柳原白蓮のような歌人も出現する。当時は、歌と行動は切り離されたものではなかった。それを、近代社会の未熟さ、と見ることも出来るし、文学がまだ〝健康〟で力を失っていなかった時代というふうに考えることも可能である。

この書を読み進むにつれて、与謝野鉄幹と晶子が非凡であったのは、彼らが青春を謳いあげたからではなく、彼らの抒情が時代を代表していたからであり、同時にその過激さを生涯貫いたからであったことが、次第に明らかになってくる。彼らは決して宗匠にはならず、家元の座にも坐ろうとはしなかった。

しかし、年と共に鉄幹の詩心は衰えてゆく。新詩社の凋落がやってくる。啄木はその頃の様子を、

新詩社並に与謝野家は、ただ晶子女史の筆一本で支えられている。そして『明星』はいま晶子女史のもので、寛(鉄幹―註筆者)氏はただ余儀なくその編集長に雇われているようなものだ。

と記している。

ただ鉄幹は、この苦境を当時のマスコミに擦り寄ったり、世俗的地位の鎧(よろい)を身に纏い、〝権威〟を確保して通り抜けようなどとは考えなかった。彼は率直に、

衰ふるわが青春の詩の才か夢に見るなり枯れにし葵

と詠む。『明星』は一〇一号をもって終刊になり、替って『スバル』が創刊され、〝パンの会〟が結成される。対極には『アララギ』が次第に勢力を増してゆく。

伊藤博文がハルピンで暗殺され〝大逆事件〟が官憲によって演出される。鉄幹は死刑になった大石誠之助への追悼の詩を発表する。鉄幹と晶子は、相前後してヨーロッパに出発する。

一九一四(大正三)年、鉄幹は出産間近の晶子を置いて家を出る。鉄幹と晶子の戦いは彼の敗北によって終りを告げた、と言っていいだろうか。晶子もまた敗北したのであったが。

この『鉄幹と晶子 詩の革命』を読むと、鉄幹は終生迷い抜き、大逆事件の犠牲者を追悼した数年後には、爆弾三勇士を讃える歌の募集に一市人として応募して当選したりしていることに見られるように、その軌跡は今から見ればジグザグであったと言っていい。彼は、もしかすると、晶子よりも不得手だった〝新詩社〟の経営という場に足をとられて衰えていったのかもしれない。

我が国の矛盾を一身に体現していたようなそんな鉄幹の一生が、著者によって過不足なく描き出される。それに比して晶子は、どんな場合、どんな情況にあっても、晶子以外の人物になることを拒否し続けた。

この二人にとっては、憎み合うことさえ愛情交換の光景だったように思われる。その意味でこの『鉄幹と晶子 詩の革命』は当時の恋愛の姿の全記録であるばかりでなく、男と女の愛、という永遠のテーマの記録文学にもなっている。そのような意味をも籠めて、永畑道子は美事に明治・大正・昭和の文壇史を展開して見せているのである。

ALL REVIEWSをフォローする