書評

『伝奇集』(岩波書店)

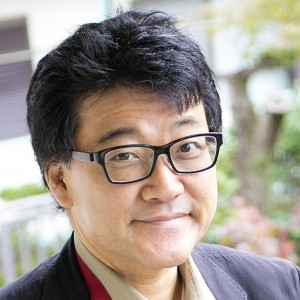

ホルヘ・ルイス・ボルヘス(Jorge Luis Borges 1899-1986)

アルゼンチンの作家。幼少時から創作・翻訳を手がけ、24歳で詩集『ブエノスアイレスの熱狂』を出版。その生涯にわたって、短篇集、詩集、エッセイ集、講演集など数多くの著作を残すが、長篇小説はひとつもない。幻想性がとくに濃い短篇集としては、『伝奇集』(1944)、『エル・アレフ』(1949)、『砂の本』(1975)がある。その影響力は、ラテンアメリカに限定されず、現代世界文学全般におよぶ。introduction

ボルヘスは、ぼくの大好きな作家だ。とことん自分の好みに基づいて、小説家の無差別級トップ・スリーを選べば、アルゼンチンのボルヘス、イタリアのイタロ・カルヴィーノ、アメリカのR・A・ラファティ、となる(残念ながら全員が故人)。この三人に共通するのはアイデアの途方もなさと語りの巧みさだが、知性の輝きと文学的洗練の点ではボルヘスがずば抜けている。この人の小説は、アイデア中心に構成されているところがサイエンス・フィクションであり、論理パズルの仕かけにおいてミステリである。じじつ、これらの分野のアンソロジーに、ボルヘス作品が収録されている。ぼくがはじめて読んだボルヘスも、ジュディス・メリル編『年刊SF傑作選6』に収められた「円環の廃墟」だった。▼ ▼ ▼

自分が生まれる前に、世界は存在していたのだろうか? ものごころがついたころから、かなり長いあいだ、そんな疑問を漠然と抱いていた。歴史の教科書でもみればいいじゃないかと思われるかもしれないが、ああした事実の平板な羅列では、ぼくがとらわれている疑問はこれっぽっちも解消しない。また、父親や母親が若かった時代もあったはずだという常識的な推測もあるが、頭で理解はできても、とてもうなずく気分にはなれない。

そういうふつうでは片づかない疑問に対して、なにかを示してくれるのが、文学である。……というと、ちょっとカッコがつくが、じつはあとづけだ。動機と行動とをさまさまにしている。遊牧民がその衣食住のほとんどを家畜に依存しているように、ぼくが小説を読むばかりの日常なので、いろいろなことの手がかりをそこに見つけるだけのことだ。

「自分以前の世界」問題についていえば、有効な作品にめぐりあうまで、まわり道があった。自分が生まれた時期からちょっと遡る昭和二十年代から三十年代前半に書かれた探偵小説をぽつぽつ読んだが、情緒的な慰撫にしかならなかった。サイエンス・フィクションは手がかりになりそうだったけれど、隔靴掻痒というかんじだ。

これが核心だと実感できたのは、ボルヘスの作品を読んだときだ。日常的な過去に手がかりを求めたり、実在的な時間スケールを拡大したりするのは、方向ちがいだった。ボルヘスは世界模型を示すことによって、「自分以前の世界」問題の解法を与えてくれる。

『伝奇集』に収められた短篇「バビロニアのくじ」を例にとろう。ここでは、バビロニアに素朴な習俗として伝わっていたくじが、やがて精緻化し、あまねく浸透していった過程がつづられている。人々の欲望に依存していたくじは失敗し、改革がおこなわれる。当籤によって大きな富を得る可能性があると同時に、巨額な罰金が課せられるリスクもあるという方式が導入されたのだ。くじは運だめしであり、これに参加しないものは臆病者とみなされるようになった。さらにいくつかの経緯をへて、くじは無料でだれにでも参加できる、神聖なものへと進化する。秘儀に通じれば、あらゆる自由民は自動的にくじに参加でき、くじ引きは講社によって管理され六十夜ごとに神の迷宮で実施される。たとえば、おもいがけない出世や女との出逢いといった幸運、あるいは手足の切断、さまざまな不名誉といった不運は、三十回や四十回のくじ引きの組みあわせによって決定される。数世紀にわたって実行されるうちに、くじは複雑さを増し、専門家以外には理解しがたいものになる。講社は存在を隠し、くじ引きの結果を実行する代理人も秘密にされている。それがさまざまな憶測を呼ぶ。

ある憶測は、すでに数世紀前から講社は存在せず、われわれの生活の無秩序はたんなる伝統にすぎないという。べつな憶測は、講社は永遠であり、世界終末までつづくとする。またべつな憶測は、講社は全能だが、たとえば鳥の叫びとか、銹びや地理の色合いといった些細なことがらにしか影響をおよぼさないと断言する。さらに卑しむべき憶測は、バビロニアそのものが偶然の無限の戯れにすぎず、講社の現実性を肯定するのも否定するのもしょせんはおなじことだと主張する。

この作品を読んで、ぼくは「自分以前の世界」とは、そういうことなのかと膝を叩いた。ぼくが生きているこの世界はバビロニアのいまであり、講社が実在した(かもしれない)時代こそが「自分以前の世界」なのだ。

ボルヘスの世界模型はエレガントであるが、それだけを取りだして眺めれば、もう冗談というしかない。奇想も奇想。まったく度はずれで信じがたい。しかし、作品に向かっているあいだ、ぼくら常人は不信をつぶやくまもない。ボルヘスが繰りだす引証や資料の多彩さに目を奪われ、どこから冗談がはじまっているか見きわめる余裕がもてない。もちろん、それこそ読書の快楽というものだ。ガルシア=マルケスは物語の密度で、レイモン・クノーは逸脱の自在さで、読者の運動神経を振りきってしまうが、ボルヘスの武器は博識である。よほど注意して読んでも、いつしか引きこまれてしまう。学殖の幅や深さというだけではなく、それを持ちだすタイミングや手つきがみごとだ。もう文学のマジシャンと呼ぶしかない。

たとえば、『伝奇集』の巻頭を飾る「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」では、十七世紀初頭からつづく秘密結社が夢想した空想世界が、現実を浸食していくさまを描いているが、その発端となるのは百科事典の異本の発見である。語り手はボルヘス本人。友人のビオイ=カサレスと小説の執筆について語りあったおり、彼が「鏡と交合は人間の数を増殖するがゆえにいまわしい」という、ある異端の教祖の言葉を引用する。ボルヘスが出所を訊ねると、『アングロ・アメリカ百科事典』の、イラクか小アジアにあった国についての記述だという。その国の名はウクバール。その百科事典ならばこの家にあるのでさっそく確認しようとするのだが、ウクバールの項そのものがみつからない。ボルヘスはビオイ=カサレスがでまかせを言ったとにらむが、翌日、彼が電話をかけてきて、いま『百科事典』の第四十六巻を見ており、そこにはちゃんとウクバールの項があるという。例の言葉も、ビオイ=カサレスの記憶とはすこし異なるが内容的にはそのままが記載されている。この「記憶とはすこし異なる」というあたりも、ボルヘス・マジックのひとつで、そこにひとくさりを挟むことでて読者の視線をぐっと引きよせる。

さて、調べてみると、ビオイの百科事典の当該の巻は、ボルヘスの手元にあったそれよりも四ページ多い。どうした由来の異本だろう? この発見をきっかけとして、ウクバールに関わる断片的な情報を伝える文献がぽつぽつとあらわれてくる。このあたりの不思議な感覚は、あるテーマを求めて古本集めをしたり、図書館をハシゴして調べものをしたことのある人ならば、深く共感できることだろう。

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする