書評

『時との戦い』(国書刊行会)

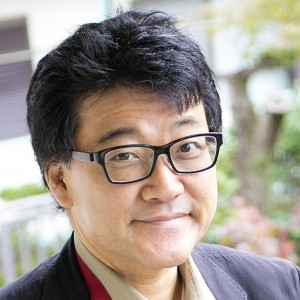

アレッホ・カルペンティエール(Alejo Carpentier 1904-1980)

キューバの作家。大学卒業後にジャーナリズムの道に進む。1928年にパリへ亡命し、マドリードで第一長篇『エクエ・ヤンバ・オー』(1933)を発表。39年に帰国し、45年にはベネズエラへ移住、さらに59年のキューバ革命後に母国に戻った。代表作に『この世の王国』(1949)、『失われた足跡』(1953)、『光の世紀』(1962)、『バロック協奏曲』(1974)、『春の祭典』(1978)などがある。短篇集『時との戦い』は1956年の出版。introduction

カルペンティエールの第一作『エクエ・ヤンバ・オー』は一九三三年の発表だが、邦訳されたのは二〇〇二年のことだ。じつに七十年ものあいだが開いているわけだが、これを読んでぼくは腰を抜かした。……というのはちょっと大袈裟だけど、そこにはガルシア=マルケス『百年の孤独』を先取りするような、虚実が自在に入り乱れる豊穣な物語空間が広がっていたのだ。おそるべしカルペンティエール。こういう作品をものにしているひとなので、『時との戦い』もその端正な技巧だけではなく、そのしたに厚みのある世界観が横たわっているという気がしてくる。まあ、それを横においたとしても、この短篇集はすばらしい。仕かけものの小説はおよそ再読がきかないものなのだが、カルペンティエールの文章は繰りかえし玩味したくなる。▼ ▼ ▼

その生涯にわたってユニークな映画を撮りつづけた巨匠ルイス・ブニュエルに「銀河」という作品がある。老人と若者のふたりの巡礼が、旅するなかで時空を超えてさまざまな人々と出会う。一九六九年公開の作品だが、ぼくはだいぶあとになって観た。そのとき、まっさきに頭に浮かんだのは「ブニュエルはカルペンティエールを読んでいたのだろうか?」という疑問だ。題名の“銀河”とは、パリからスペインの聖地にむかう道をさしている。カルペンティエールは「聖ヤコブの道」という小品を書いているのだが、この“聖ヤコブの道”というのも、おなじ巡礼路のことなのだ。それだけではない。この短篇小説も、ブニュエルとはちがう趣向ではあるが、やはり時間を超える仕かけになっているのだ。

ブニュエルはシュルレアリスムから出発したひとだし、カルペンティエールもこの運動の洗礼を受けている。「聖ヤコブの道」は、一九五六年刊の短篇集『時との戦い』に収められている。ブニュエルはスペイン出身で、一九四〇年代後期から六〇年代前半までメキシコで仕事をしていた。つまり、時期的にも、言語環境の面でも、地理的な条件でも、ブニュエルがこの作品を読んでいた可能性はじゅうぶんにある。

とはいえ、「銀河」はブニュエル後期に特有な濃密世界がこれでもかと繰りだされるのに対し、「聖ヤコブの道」はすっきりエレガントにまとめている。感触はだいぶ違う。

「聖ヤコブの道」はこんな話だ。

ときは十六世紀。イタリアからフランダースへ転戦した兵士フアンは、重い病の床にあった。これは、主をたたえる歌の勉強をやめて、軍隊の鼓手などになったむくいだろうか。鬱々としている彼の前に、地元の有力者であるアルバ公爵が突然あらわれ、曲芸師のような軽業を披露したかと思うと、窓から風に乗って消えてしまう。はたしてこれは病苦がもたらした幻影か。さわやかな空気を求めて、窓ににじりよったフアンの目に映ったのは、晴れわたった空に白く流れる天の川だった。彼は「聖ヤコブの道だ!」と叫び、聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼を決意する。

だが、軟弱な精神は生まれつきか、その道中で新大陸の発見と征服に沸くようすを目のあたりにし、行き先をセビーリャに変更。その土地で、インディアス帰りのいかさま師と出会い、新大陸の驚くべき奇蹟の数々を吹きこまれる。ふつうに考えれば、いかがわしいことこのうえない。この男といったら、肩に猿を乗せ、左手に鸚鵡をとまらせ、道行く人々にわらづめの二匹の鰐を売りつけようとしているのだ。

口車にまんまと乗せられたフアンは、新大陸への長い船旅に出てしまう。しかし、待ちうけていたのはこの世の王国どころか、絶望の大地だった。幾多の苦渋を舐めたあげく、フアンはヨーロッパに戻ってくる。そして、自分からインディアス帰りを名乗って、舌先三寸の商売をはじめるのだ。とりあえず売り物は、わらづめの二匹の鰐。インカの旧都から運んできたというふれこみだが、じつはトレドの質屋で仕入れたものだ。肩に猿を乗せ、左手に鸚鵡をとまらせて立っていると、世間知らずの若者がやってくる。こいつの名はフアンといい、巡礼の旅しているという。

物語がくるりと、メビウスの輪のようにつながる。巡礼フアンとインディアス帰りのフアンがおなじ人物だとすれば、時間がループしているわけだ。

じつは、短篇集『時との戦い』に収められたあとの二篇も、「聖ヤコブの道」と同様、時間の仕かけが凝らされている。

「種への旅」は、十九世紀初頭、植民地時代のキューバに生きた領主ドン・マルシアルの一生を、死から蘇生、そして若返り、誕生、さらには母の胎内への回帰という順序で語っていく。逆転した時間という尋常ならぬ事態だが、カルペンティエールは“時間について”語っているわけではない。ここで語られているのは、あくまでもひとりの男の平凡な一生である。逆転している時間は、語りの順序である。こうした叙述の実験は、思いつきだけでできるほどたやすくはない。訳者の鼓直氏が解説で指摘しているように、「テクスト全体を形づくっている個々のセンテンスを必然的に支配する時間の順流の執拗な抵抗に遭いながら、それを強引に抑え、巻き込んでいく」ことで、ようやく成立する。

もう一篇の「夜の如くに」では、戦いに出ようとしている兵士たちの姿を、歴史のなかで反復する時間として描いている。トロイアの戦いに出征するギリシアの戦士、新大陸の征服に参加するスペインの兵士、アメリカの鎮圧に出発するフランスの兵隊、そしてまたトロイアに赴くギリシアの戦士。運命は繰りかえし、神話的な時間が反復される。

ぼくはロバート・A・ハインラインや広瀬正の時間SFも大好きだが、そうした作品の肝はパズル的興味にある。どれほど凝ったタイムパラドックスを扱っていても、それを語っている時間はふつうに流れている。つまり、語り手にとっての時間の前後感覚がそのまま小説の進行になっている。あるいは、時間の空間化という言いかたもできよう。そこが『時との戦い』の諸作との大きな違いだ。

もっとも、カルペンティエールが試みたのは、たんなる文学的実験――すぐれた文章家の手すさび――にすぎないという見方もできる。しかし、本当にそれだけなのだろうか。ひとびとが生きているこの時間も、けっして一様ではない。『時との戦い』の三篇がそれぞれに示した、循環する時間、逆行する時間、反復する時間は、じつはすべて、ぼくらが日常のなかで体験していることだろう。もちろん、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のような便利な時間旅行ではなく、認識や知覚の問題だ(わかりやすい例は予感やデジャ・ヴだが、それはほんの一部分にすぎない)。日常のなかでは、支配的な「時間の順流の執拗な抵抗」によって意識が押しながされているため、そういうことに気がつく機会が少ないだけだ。まあ、そのほうが、社会生活を送るうえでは都合がいい。しかし、言うまでもなく、文学は「都合のいい」レベルで読まれるものではない。

【新版】

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする