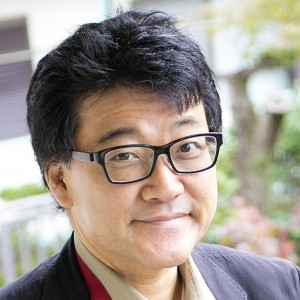

書評

『冥途』(岩波書店)

内田百閒(うちだ・ひゃっけん 1889-1971)

本名は内田栄造。東大独文科在学中に夏目漱石門下となる。最初の単行本『冥途』(1922年、12篇収録)は、一部から激賞されるものの文壇的には黙殺同然だった。百閒が名声を博したのは『百鬼園随筆』正続(1933/34)など、諧謔味溢れる随筆の作者としてである。そのほかの著作に、幻想短篇集『旅順入城式』(1934)、ユーモア長篇『贋作吾輩は猫である』(1950)、紀行文『阿房列車』(1952)などがある。introduction

ぼくが内田百閒を読みだしたのは、『冥途』や『旅順入城式』などの幻想小説からだが、ほどなく随筆集にも手を伸ばし、文庫で読めるものはすべて読みつくしてしまった。ちょうど福武文庫に収録がはじまったころで、旺文社文庫版もまだ古本で容易に見つけられた時期である。小説家としてだけではなく、文章家として、またワガママな偏屈老人としての百閒に、すっかり心酔してしまった。それはともかくとして、百閒の初期作品は、日本文学という枠内にとどまらず、ボルヘスやカルヴィーノと比肩できる硬質で高純度な幻想小説である。いや、得体の知れなさという点では、世界最高峰だろう。▼ ▼ ▼

ここ十年来ずっと不眠気味だ。眠りが浅く、途切れ途切れなので、頭のなかに変なものが這入ったり湧いてきたりして、それがとりとめのない夢になる。ぐっすりと眠れないから、起きているときもなんだか曖昧だ。気配りがいきとどかないし、人と話していてキチンと受けこたえができない。まあ、昼間の生活はどうせ大したことをしているわけでもないので諦めているが、せめて夜のほうだけでも片づけたい。自分がどんな夢を見ているのか、その尻尾をつかまえて、ぐっと引っぱりだしてやりたい。だが、うまくいかない。目が覚めてから、夢のなかの出来事を思いかえすのだが、そうやって再現した場面からは夢の感触が抜けおちている。

夢とは、朝の光のなかではかなく溶けていくばかりで、しょせんつかみどころのないものなのだろう。だが、悲観することはない。夢の感触を取りもどすことは可能だ。よすがとなるのは、内田百閒の短篇小説である。

百閒の筆はひとつの奇蹟といっていい。読者にとって小説とは他人のつくりごとだが、百閒の作品はまるでデジャ・ヴのように、自分のなかと通じてしまう。ぼくだけだけしか知らないはずの、しかもぼく自身ですらずっと思いだせずにいた“あの記憶”が、ここにしるされている。もちろん、それは具体的な出来事や景色でななく、気持ちの方向とか空気の濃度とかであって、そういう表現しにくいものだからこそ、他人に言いあてられるのが不思議なのだ。そう、それも夢の作用だろう。

百閒の夢文学は、最初の六篇――「冥途」「山東京伝」「花火」「件」「道連」「豹」――がまとまって雑誌に発表された。それを読んだ芥川龍之介が、さっそく称讃の文を寄せている。〔漱石先生の「夢十夜」のように、夢に仮托した話ではない。見た儘に書いた夢の話である。出来は六篇の小品中、「冥途」が最も見事である。たった三頁ばかりの小品だが、あの中には西洋じみない、気もちのよいPathosが流れている。〕

この「見た儘に書いた夢」というのが貴重だ。世の中に夢を描いた小説は数多いが、言葉で掬いとられた夢はもう夢じゃない。夢の空想性や脈絡のなさをいくら写しとっても、そのとたんに文芸の領域へと移行してしまう。では、どうやって百閒は、夢のままに書くことができたのだろう。

百閒の文章はいっけん無造作に綴られているようで、精緻に仕かけられている。ひとつひとつの仕かけの相乗により、全体として夢の感触が甦ってくる。ざっくりと言えばそういうことだ。細部をいちいち検討すればさらにいろいろ言えるけれど、百閒のような小説を分析的に読むのは無粋なばかりか、かえって判らなくなってしまう。あえて指摘するなら、百閒は夢の空想性や脈絡のなさを表現するときに、よけいな力を入れていないということだ。とるにたりないことのように、あたりまえの口調で語る。

これは小説のことではないが、漱石が百閒の座談について、当時の落語家の芸風に喩えてこんなことを言っている。〔自分は糞真面目な顔をして、客だけをゲラゲラ笑わせる。内田君の座談はその式だ。自分は真面目に茶飯事をしやべつてゐる気らしいが、人間の肚の底のことを持ち出して云ふから、皮肉が滑稽に転化する。〕

狙ってやっているのではなく、もともとの性格というかんじだ。座談だとまわりが勝手に喜び、小説だと読者が勝手に不思議がる。百閒は小説家として以上に洒脱な随筆で名声を馳せたが、これだって根はおなじだろう。

ちょっと脱線してしまった。百閒の夢文学を実際に読んでみよう。

「冥途」は、高い、大きな、暗い土手の下の一膳飯屋から話がはじまる。“私”は腰かけに座り、ただなんとなく、人のなつかしさが身に沁みるような心持ちでいた。隣の連中が食事をしながら、なにごとか話しあっている。その内容はなんだかよくわからないが、私はなぜが気にかかり、ふと腹を立てたり、にわかにほろりとしたりする。

時時土手の上を通るものがある。時をさした様に来て、じきに行ってしまう。その時は、非常に淋しい影を射して身動きも出来ない。みんな黙ってしまって、隣りの連れは抱き合う様に、身を寄せている。私は、一人だから、手を組み合わせ、足を竦(すく)めて、じっとしている。

土手を通るものの正体は、最後まであきらかにされない。というか、これはこれ以上のものではないのだ。詮索してもなにもわかるはずないし、そもそも「あれはなんだろう」と疑うことすら思いよらない。ここは、夢の引力圏であり、百閒の話法のなかである。

“私”は一匹の蜂に目をとめる。隣のひとりも蜂に気づいて、その昔、ビードロの筒に大きな蜂を閉じこめて、オルガンのように鳴らしたという話をはじめる。それを子どもが欲しがり、いつまでも聞きわけがないので、その男は腹を立ててビードロを庭石に投げつけて毀してしまったという。その話を聞いていた“私”は、その男が自分の父親だとわかり、「お父様」と呼んで泣きだしてしまう。

蜂とビードロのエピソードが、“私”の過去の経験に合致しているのか、それともそうした辻褄とは別にとつぜん父親だと思いこんだのか、それはわからない。「冥途」の世界では論理が連続していないから、そうした区別のしようがない。けっきょく“私”の声は相手には伝わらず、隣の人たちはいつのまにかうるんだように溶けあって、土手のうえを尾を引いたように去っていく。

ただそれだけの話だ。ここには象徴や隠喩はない。そうした文芸的読解あるいは夢解釈はしょせん昼間の理屈にすぎず、その彼方にこそ夢の手触りがある。

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする