解説

『粟津則雄著作集〈第5巻〉文学論』(思潮社)

「文学論」としてまとめられた本巻の作品を、粟津則雄は屢々、自らの体験と重ね合わせて語っている。それは少年の頃、はじめてその作品に触れた時の思い出であったり、その著作が若い日の自分に与えた感動の想起であったりする。

問題は、なぜ粟津がそのような語り口を必要としたかということである。

一人の詩人や一つの作品について語ろうとする時、彼がまず私的な体験に触れるのは、レトリックとしてそのようなスタイルを取っているのではないように僕には思われる。むしろ、自分の体験を取り出して見せることで、その作品に含まれている内容の本質に近付く道を読者に示しているのではないか。

ということは、彼にとって批評とは対象になった作品や作家を分析し解剖し、その裁き具合によって文学史上のどこかに位置付けたり、分類されるべき場所を決ることではなく、作品の奥に蔵われている魅力、美しさ、思想が生きている姿を探り当てる作業なのだと考えられているからではないか。

彼の批評が読む者に温かい感じを与え、彼がその作品に愛情を持っているという想いを読者が受取るのは、おそらくそのためだ。

彼は一九七三年十月から一年間パリに滞在した時の体験として、毎日曇り空が続き、急速に冬になっていく短い秋の佇いに心もとなさを感じていた。緯度を考えれば、パリは日本の札幌よりも北に当る。そんな時、彼は突然のようにボードレールの「秋の歌」を思い出すのである。

と彼は書き、『詩歌のたのしみ』の章の最初のボードレールについての論巧に入っていく。彼は

という、冒頭のフレーズを呈示する。次に

「私は、パリの秋のなかで、私もまた「冷たい闇」を予感しながら、くりかえしこの詩を読んだ。読むにしたがってこの詩は、かつて私がそのうえにかぶせていたロマンチックな外皮をぬぎ捨て、まるで精妙な生きもののように私のなかに情容赦もなく入りこんで来たものだ」と書く。

この作品論のなかで、彼はフランス語の響きを、第一行目の「おれたちは沈むだろう、冷たい闇のなかに」と「あまりにも短かかったおれたちの夏の烈しい光」という二行目を比較して、

「読む者は、短調で書かれたアダージョの動機の直後に、長調で書かれたアレグロの動機を聴いたような」と説明している。これを読んだ時、僕は粟津が趣味の域を超えた音楽愛好家であり、ボードレールの詩句の音楽的な効果に、文字表現との交響空間が存在すると指摘することで、ボードレール受容を単なる分析を超えて、カテドラルに響くオルガンのように立上げている。この音は、若かった粟津が、時雨もよいの、マロニエの大きな落葉が敷石のそこここに転っている秋のパリに住んでいてこそ聴えてくることを読者は了解するのである。そして同じような批評精神の拡がりのなかで、彼はランボーの「酔っぱらった船」からリズムを受取り、「自然という安定したカテゴリーからおのれを解き放ち、刻々に自らを作り出してやまぬ、いわゆる生産的自然」を見るのである。

一度、粟津則雄のこのような批評の流儀に気付くと、本巻の最初に掲載されている安東次男の句集「昨」、「加藤楸邨・安東次男両吟歌仙」を描いた「両吟」では、僕自身がその席に連なっているような気分で読んでいたと振返ることができる。それでいて粟津は、定型詩と自由詩の問題、また「幽魂を連衆とした独吟半歌仙」という形式が、安東次男にとってのっぴきならない意味を持っていたことを指摘し、彼の孤独の奥の深さを読者に教える。ここで粟津は、現代詩を書いていた安東が、俳諧へと移っていかざるを得なかった闇を浮彫りにすることに成功している。僕はこの評論を読みながら安東次男の『人それを呼んで反歌という』や、第一次ユリイカ版『安東次男詩集』に収録されている彼のいくつかの詩篇を思い出していた。

この文学論集は続いて「那珂太郎・入沢康夫『重奏形式による詩の試み』を読む」という副題を持った「個性と個性をこえるもの」に移り、次いで「ヴァレリーのエロス」「幻視の構造」―梶井基次郎、そして「世阿弥」論へと自在に展開されるのだけれども、僕は読み進めるほどに、これは粟津則雄の作品集であるという気がしてきた。つまり僕は引込まれ楽しみながら批評という作品を受取っているのである。

僕はこのようなモダンな批評を小林秀雄以外に知らない。この点については、三浦雅士が「粟津則雄はこの小林秀雄の流儀、批評の流儀を、完壁に我が物にした。小林秀雄以上に自分自身の血肉にした」という意味のことを書いていたけれども、僕は粟津が意識して小林の流儀を自らのものにしょうと努力した結果、粟津の流儀が生れたのではないように思う。

彼の個性と、内在批評とでも呼ぶべき方法を積重ねた結果として、小林秀雄の流儀が今日これからの批評の在り方として見えてきたということなのではないか。そうして、このような姿が現れた原因は粟津則雄の人間性であり、作品と作者に注ぐ眼差しの温さだと思う。こう考えてきて、僕は今日の文学の世界には奇妙な欠落があることに気付くのだ。それは、批評を作品として受取り、その作品を批評するという分野が存在していないということだ。それはなぜなのだろう。

批評家は詩人や小説家の上に立つ存在であるという考え方が幅を利かせているからだろうか。あるいは、批評とは理性によって営まれる分析的知の行為であって、感性や情動によって創造される作品とは次元が異るという通念が現在においても支配的だからだろうか。ボードレールの詩の理解の際に粟津が見せた、フランス語を知識としてではなく、そのなかに自分が住んでいるという、言ってみれば生活感覚のなかで捕え、そこに住む人間として分析している姿勢は、彼が外国語を勉強する学者としてではなく、曖昧な言い方だが生活者としてボードレールに接していることを証していた。

同じように、そこで生きている人間として批評している例として、斎藤茂吉の歌集『赤光』についての批評を検討してみたい。

粟津は、幼年時代を送った三河湾ぞいの小さな町の夏の思い出が紡ぐ、ある感触を提示して、茂吉の歌

のなかに入ってゆき、彼の作風を、

と書く。次いで数首を鑑賞し、

という作品に及び、

の感じについて書く。

この批評も、ほとんど創作であることによって作品世界のなかへと読者を連れてゆく。

その時、茂吉の歌は紙の上に書かれた存在から、呼吸をし、暑い陽射しの下を歩き、狂人の笑いを発し、動き、立ち去ってゆく存在そのものになる。

ここまでくると当然のことかもしれないが僕には、批評と呼ばれている文学の形態は、いくつかの異った性格のものに分類することができるように思えてくる。

そのひとつは、作品を愛することなく、ひたすら分析の対象として捕えた上で、自らの筆捌きを見せる知的な批評である。

もうひとつは素直に自分がその作品をどう理解したかを読者に伝えようとする報告型の批評である。

そうして三番目に、どのような作品や作者にもそれなりの共感を持つことができる批評家が、読む者を誘って作品の世界に連れ込んでくれる、作品としての批評である。僕は常々、批評とは才能の発見であると思っているが、そうした物差しで測る時、どんな性格の批評が好ましいだろうか。

粟津則雄の場合は、第一の生体解剖的な批評の対極にあると言えるのではないか。才智がなければ、才能の発見ができないのは当然だが、その際才智は自己顕示のために使われているのではない。粟津の批評を読む者は、彼と共に発見の喜びを持つことができる。

茂吉の『赤光』についての粟津の批評をさらに続ければ、アララギの先輩歌人伊藤左千夫の死の報せを受けて、近くに住む島木赤彦のもとに走って行く時のことを歌った、

を取り上げて粟津は

と指摘している。この指摘を可能にしているのは、粟津の感性であることは言うまでもない。と同時に、読者は伊藤左千夫の死を報せようとして走っている自分に気付くに違いない。

粟津則雄にとって、批評とは読者を作品のより深い理解へと誘う行為であるばかりでなく、読者を自らの内部にいつの頃からか棲みついていた新しい自分、または異った自分の発見へと導く行為でもあるのだ。その自らの裡(うち)なる自分とは好ましい存在であるとは限らないのだけれども。

むしろ、異形の者であったり、醜い存在であったり、恐しい顔をしていたりするかもしれない。しかし、産業社会が頽廃の坂を下りはじめている今日、暗さを通り抜けた明るさ、醜さを通過した美しさ以外の美しさを信じることが可能だろうか。僕が粟津則雄の批評の本質をモダンと考えるのはこの点である。批評と呼ばれる文学作品を、前記の三つの型ばかりでなく、さらにいくつかに分類し、全体の流れを啓蒙の批評から共感の批評へ、というような言葉で整理することは可能である。しかし僕は、そのように分類し得たとしても、そのことによって文学の世界に新しい創造の契機が生れるとは思えないのだ。批評の批評が求められるのは、分類を完成させるためではなく、粟津の場合に見られるように、感性に基く批評の知は、何によって可能なのかを明らかにしたいからである。

粟津則雄は「西行雑感」のなかで彼の中に

「きわめて純粋な抒情詩人と剛毅な武士の雄心とが同居している」と見極めた上で、

と指摘する。また、定家と俊成と西行の歌いぶりを比較することで、倫理家と審美家の作品評価の差違を明らかにする。批評の批評を行っているのである。

たしかに、西行の特徴は、この「はみ出した部分」にあった。しかし、それは何かを、粟津は急いで観念の枠組で整理しようとはしない。その替りに、と言うべきだろうか、彼は六十九歳の西行が四十歳の頼朝に会った時の様子について書く。この筆の運びは、いわゆる評論家には見られないもので、粟津が西行に替って頼朝に会っているようで、いかにも面白い。ここにも、粟津文学の方法が見事に応用されていると僕は思う。

このように、作品そのものが持っている魅力と、暗示されあるいは明示された倫理的、思想的問題意識とがこちら側の問題として響き合う境地へ分け入っていくと、明らかになっていることのひとつに粟津が文学と思想表現の関係をどう考えているか、ということがある。

言うまでもないことだが、文学者にとって作品以外の思想表現はないのだ。ということは、感性と別のところにある思想は、思想に関する知識であって文学者の思想ではないのだ。それを誤認して、文学に思想は不用だと言うような俗論を展開する批評家もいるけれども。粟津則雄の作品を、どこまでも感性から離れることのない思想表現と感性の表象の総体として受取る時、僕は小林秀雄によってひらかれたモダニズムの批評が現代に蘇り、粟津によって新しい展望が拡ってくるのを見ているような気分になるのである。

問題は、なぜ粟津がそのような語り口を必要としたかということである。

一人の詩人や一つの作品について語ろうとする時、彼がまず私的な体験に触れるのは、レトリックとしてそのようなスタイルを取っているのではないように僕には思われる。むしろ、自分の体験を取り出して見せることで、その作品に含まれている内容の本質に近付く道を読者に示しているのではないか。

ということは、彼にとって批評とは対象になった作品や作家を分析し解剖し、その裁き具合によって文学史上のどこかに位置付けたり、分類されるべき場所を決ることではなく、作品の奥に蔵われている魅力、美しさ、思想が生きている姿を探り当てる作業なのだと考えられているからではないか。

彼の批評が読む者に温かい感じを与え、彼がその作品に愛情を持っているという想いを読者が受取るのは、おそらくそのためだ。

彼は一九七三年十月から一年間パリに滞在した時の体験として、毎日曇り空が続き、急速に冬になっていく短い秋の佇いに心もとなさを感じていた。緯度を考えれば、パリは日本の札幌よりも北に当る。そんな時、彼は突然のようにボードレールの「秋の歌」を思い出すのである。

私は、自分のなかでのこの詩の持続に、一種エロチックな感覚とともに耐えていたようだ。

と彼は書き、『詩歌のたのしみ』の章の最初のボードレールについての論巧に入っていく。彼は

やがておれたちは沈むだろう、冷たい闇のなかに!

おわかれだ、あまりにも短かかったおれたちの夏の烈しい光!

もうすでにおれにはきこえる。不吉なひびきを立てて、

中庭の敷石に、薪にする木の枝の落ちる音が。

という、冒頭のフレーズを呈示する。次に

「私は、パリの秋のなかで、私もまた「冷たい闇」を予感しながら、くりかえしこの詩を読んだ。読むにしたがってこの詩は、かつて私がそのうえにかぶせていたロマンチックな外皮をぬぎ捨て、まるで精妙な生きもののように私のなかに情容赦もなく入りこんで来たものだ」と書く。

この作品論のなかで、彼はフランス語の響きを、第一行目の「おれたちは沈むだろう、冷たい闇のなかに」と「あまりにも短かかったおれたちの夏の烈しい光」という二行目を比較して、

「読む者は、短調で書かれたアダージョの動機の直後に、長調で書かれたアレグロの動機を聴いたような」と説明している。これを読んだ時、僕は粟津が趣味の域を超えた音楽愛好家であり、ボードレールの詩句の音楽的な効果に、文字表現との交響空間が存在すると指摘することで、ボードレール受容を単なる分析を超えて、カテドラルに響くオルガンのように立上げている。この音は、若かった粟津が、時雨もよいの、マロニエの大きな落葉が敷石のそこここに転っている秋のパリに住んでいてこそ聴えてくることを読者は了解するのである。そして同じような批評精神の拡がりのなかで、彼はランボーの「酔っぱらった船」からリズムを受取り、「自然という安定したカテゴリーからおのれを解き放ち、刻々に自らを作り出してやまぬ、いわゆる生産的自然」を見るのである。

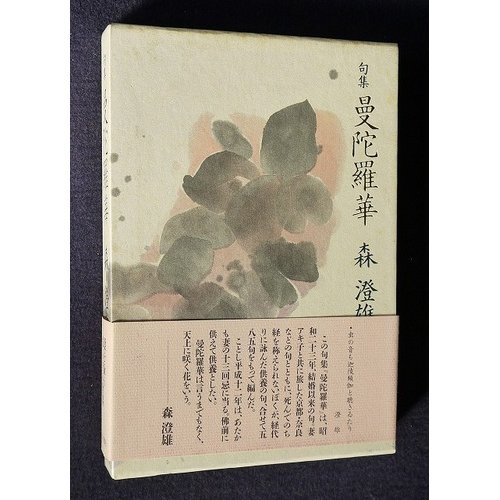

一度、粟津則雄のこのような批評の流儀に気付くと、本巻の最初に掲載されている安東次男の句集「昨」、「加藤楸邨・安東次男両吟歌仙」を描いた「両吟」では、僕自身がその席に連なっているような気分で読んでいたと振返ることができる。それでいて粟津は、定型詩と自由詩の問題、また「幽魂を連衆とした独吟半歌仙」という形式が、安東次男にとってのっぴきならない意味を持っていたことを指摘し、彼の孤独の奥の深さを読者に教える。ここで粟津は、現代詩を書いていた安東が、俳諧へと移っていかざるを得なかった闇を浮彫りにすることに成功している。僕はこの評論を読みながら安東次男の『人それを呼んで反歌という』や、第一次ユリイカ版『安東次男詩集』に収録されている彼のいくつかの詩篇を思い出していた。

この文学論集は続いて「那珂太郎・入沢康夫『重奏形式による詩の試み』を読む」という副題を持った「個性と個性をこえるもの」に移り、次いで「ヴァレリーのエロス」「幻視の構造」―梶井基次郎、そして「世阿弥」論へと自在に展開されるのだけれども、僕は読み進めるほどに、これは粟津則雄の作品集であるという気がしてきた。つまり僕は引込まれ楽しみながら批評という作品を受取っているのである。

僕はこのようなモダンな批評を小林秀雄以外に知らない。この点については、三浦雅士が「粟津則雄はこの小林秀雄の流儀、批評の流儀を、完壁に我が物にした。小林秀雄以上に自分自身の血肉にした」という意味のことを書いていたけれども、僕は粟津が意識して小林の流儀を自らのものにしょうと努力した結果、粟津の流儀が生れたのではないように思う。

彼の個性と、内在批評とでも呼ぶべき方法を積重ねた結果として、小林秀雄の流儀が今日これからの批評の在り方として見えてきたということなのではないか。そうして、このような姿が現れた原因は粟津則雄の人間性であり、作品と作者に注ぐ眼差しの温さだと思う。こう考えてきて、僕は今日の文学の世界には奇妙な欠落があることに気付くのだ。それは、批評を作品として受取り、その作品を批評するという分野が存在していないということだ。それはなぜなのだろう。

批評家は詩人や小説家の上に立つ存在であるという考え方が幅を利かせているからだろうか。あるいは、批評とは理性によって営まれる分析的知の行為であって、感性や情動によって創造される作品とは次元が異るという通念が現在においても支配的だからだろうか。ボードレールの詩の理解の際に粟津が見せた、フランス語を知識としてではなく、そのなかに自分が住んでいるという、言ってみれば生活感覚のなかで捕え、そこに住む人間として分析している姿勢は、彼が外国語を勉強する学者としてではなく、曖昧な言い方だが生活者としてボードレールに接していることを証していた。

同じように、そこで生きている人間として批評している例として、斎藤茂吉の歌集『赤光』についての批評を検討してみたい。

粟津は、幼年時代を送った三河湾ぞいの小さな町の夏の思い出が紡ぐ、ある感触を提示して、茂吉の歌

めん鶏(どり)ら砂あび居(ゐ)たれひつそりと剃刀(かみそり)研人(とぎ)は過ぎ行きにけり

のなかに入ってゆき、彼の作風を、

おそろしく鋭い、ほとんど動物的な生命感が、おのずから惹き起す何ともなまなましい不安や殺気がそこにはあって―

と書く。次いで数首を鑑賞し、

ダアリヤは黒し笑ひて去りゆける狂人(きやうじん)は終(つひ)にかへり見ずけり

という作品に及び、

日を吸えば吸うほど、ますますくろぐろとしてゆくダアリヤの姿と、(中略)狂人とのあいだに、両者をともにつかんで運んでゆく、否応ない、混沌とした生の流れのようなもの

の感じについて書く。

この批評も、ほとんど創作であることによって作品世界のなかへと読者を連れてゆく。

その時、茂吉の歌は紙の上に書かれた存在から、呼吸をし、暑い陽射しの下を歩き、狂人の笑いを発し、動き、立ち去ってゆく存在そのものになる。

ここまでくると当然のことかもしれないが僕には、批評と呼ばれている文学の形態は、いくつかの異った性格のものに分類することができるように思えてくる。

そのひとつは、作品を愛することなく、ひたすら分析の対象として捕えた上で、自らの筆捌きを見せる知的な批評である。

もうひとつは素直に自分がその作品をどう理解したかを読者に伝えようとする報告型の批評である。

そうして三番目に、どのような作品や作者にもそれなりの共感を持つことができる批評家が、読む者を誘って作品の世界に連れ込んでくれる、作品としての批評である。僕は常々、批評とは才能の発見であると思っているが、そうした物差しで測る時、どんな性格の批評が好ましいだろうか。

粟津則雄の場合は、第一の生体解剖的な批評の対極にあると言えるのではないか。才智がなければ、才能の発見ができないのは当然だが、その際才智は自己顕示のために使われているのではない。粟津の批評を読む者は、彼と共に発見の喜びを持つことができる。

茂吉の『赤光』についての粟津の批評をさらに続ければ、アララギの先輩歌人伊藤左千夫の死の報せを受けて、近くに住む島木赤彦のもとに走って行く時のことを歌った、

ひた走るわが道(みち)暗ししんしんと怺(こら)へかねたるわが道くらし

を取り上げて粟津は

この『ひた走る』の歌の場合も実にいい。ひた走りに走れば走るほど、道はますます暗くなり心もますます暗くなるが、それと同時に、そのように走り続けている自分自身の姿が不思議なしずけさのなかで直覚される。

と指摘している。この指摘を可能にしているのは、粟津の感性であることは言うまでもない。と同時に、読者は伊藤左千夫の死を報せようとして走っている自分に気付くに違いない。

粟津則雄にとって、批評とは読者を作品のより深い理解へと誘う行為であるばかりでなく、読者を自らの内部にいつの頃からか棲みついていた新しい自分、または異った自分の発見へと導く行為でもあるのだ。その自らの裡(うち)なる自分とは好ましい存在であるとは限らないのだけれども。

むしろ、異形の者であったり、醜い存在であったり、恐しい顔をしていたりするかもしれない。しかし、産業社会が頽廃の坂を下りはじめている今日、暗さを通り抜けた明るさ、醜さを通過した美しさ以外の美しさを信じることが可能だろうか。僕が粟津則雄の批評の本質をモダンと考えるのはこの点である。批評と呼ばれる文学作品を、前記の三つの型ばかりでなく、さらにいくつかに分類し、全体の流れを啓蒙の批評から共感の批評へ、というような言葉で整理することは可能である。しかし僕は、そのように分類し得たとしても、そのことによって文学の世界に新しい創造の契機が生れるとは思えないのだ。批評の批評が求められるのは、分類を完成させるためではなく、粟津の場合に見られるように、感性に基く批評の知は、何によって可能なのかを明らかにしたいからである。

粟津則雄は「西行雑感」のなかで彼の中に

「きわめて純粋な抒情詩人と剛毅な武士の雄心とが同居している」と見極めた上で、

西行のなかには、つねに、通常の抒情の世界をはみ出す何かがあった。

と指摘する。また、定家と俊成と西行の歌いぶりを比較することで、倫理家と審美家の作品評価の差違を明らかにする。批評の批評を行っているのである。

たしかに、西行の特徴は、この「はみ出した部分」にあった。しかし、それは何かを、粟津は急いで観念の枠組で整理しようとはしない。その替りに、と言うべきだろうか、彼は六十九歳の西行が四十歳の頼朝に会った時の様子について書く。この筆の運びは、いわゆる評論家には見られないもので、粟津が西行に替って頼朝に会っているようで、いかにも面白い。ここにも、粟津文学の方法が見事に応用されていると僕は思う。

このように、作品そのものが持っている魅力と、暗示されあるいは明示された倫理的、思想的問題意識とがこちら側の問題として響き合う境地へ分け入っていくと、明らかになっていることのひとつに粟津が文学と思想表現の関係をどう考えているか、ということがある。

言うまでもないことだが、文学者にとって作品以外の思想表現はないのだ。ということは、感性と別のところにある思想は、思想に関する知識であって文学者の思想ではないのだ。それを誤認して、文学に思想は不用だと言うような俗論を展開する批評家もいるけれども。粟津則雄の作品を、どこまでも感性から離れることのない思想表現と感性の表象の総体として受取る時、僕は小林秀雄によってひらかれたモダニズムの批評が現代に蘇り、粟津によって新しい展望が拡ってくるのを見ているような気分になるのである。

ALL REVIEWSをフォローする