本文抜粋

『世界の発光生物―分類・生態・発光メカニズム―』(名古屋大学出版会)

バクテリアから脊椎動物まで、現在知られているすべての発光生物を網羅した大場裕一先生の最新刊『世界の発光生物――分類・生態・発光メカニズム』がこのたび刊行されました。本書に多数収録されている光る生き物についてのコラムの中から、世界の科学者たちを熱中させた日本のあの発光生物にまつわる記事を特別公開します。

光る謎を解き明かしたのは、あのノーベル賞科学者だった?

発光生物の発光反応メカニズム研究における長い歴史において、ウミホタルVargula hilgendorfiiほど世界の科学者を熱くした発光生物はいないかもしれない。このウミホタルは、おそらく北海道にはいないが、それ以外の日本周辺(青森から沖縄まで)に広く分布し、反対に、その他の国ではほとんど見つからない「“ほぼ”日本の固有種」である。発光するウミホタルのなかま(ウミホタル科)は世界各地で他にも多数知られているのに、なぜ日本のウミホタルだけが世界で注目されることになったのか?

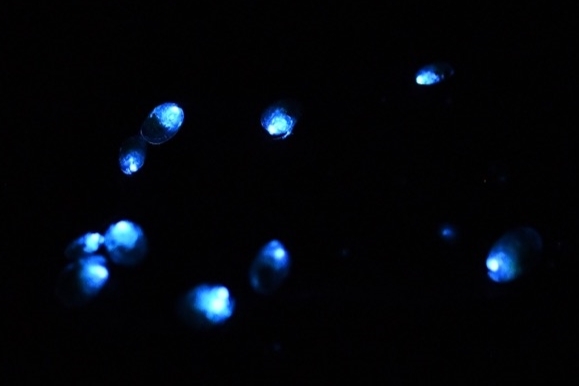

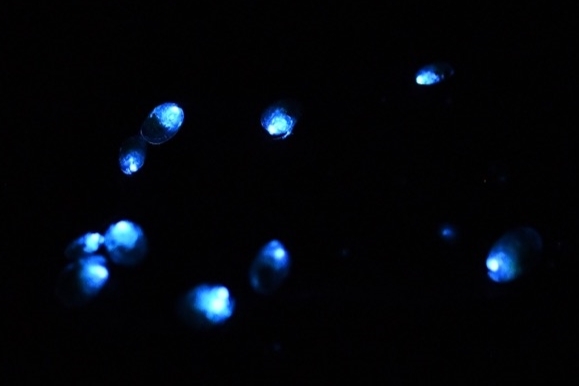

その理由は明確――日本のウミホタルはいつでも大量採集が可能で、乾燥させても発光活性が保存でき、しかも発光がきわめて強いからである(このことを利用して、乾燥したウミホタルが日本軍によって軍事目的に集められたことがあるが、実地で使う前に終戦となった)。発光反応を研究する上で、これほど都合の良い条件を完璧に満たす生物はめったにない。筆者自身も、神田左京[後述]がよく採ったという津屋崎(福岡)や、下村脩ほか名古屋大グループがよく訪れた瀬戸内海の島(筆者は向島によく通った)で採集をしたことが何度もあるが、豚レバーを使ったトラップを使うと面白いようにたくさん採れる。しかも、これを凍結乾燥させておくと何年でもルシフェリンとルシフェラーゼ[発光物質]の活性が保存でき、水で湿らせると驚くほど明るい青色の発光が試験管の中に再現される。

ちなみに、ウミホタル以外のウミホタル科の種の多くは、浮遊性なのでトラップで大量採集することができない(この点、ウミホタルは例外的に浅い海の砂底に棲んでいるから、トラップが使える)。一方、他の発光生物、例えばホタルイカやサクラエビも大量採集は可能であるが、発光は弱く、しかも発光物質の保存が難しく乾燥させたものを水で戻しても再び発光することはないので、研究に使いにくい(実際、未だにルシフェラーゼの遺伝子が特定されていない)。

ハーヴェイは、この日本のウミホタルを使った実験結果に基づき、デュボアのアイデア「生物発光は、ルシフェリン―ルシフェラーゼ反応である」に異議を唱え、それが日本の雑誌(『動物学雑誌』)に日本語で紹介された。そして、おそらくこの出来事が、アメリカ留学から戻ったはいいがこれから何をしようか考えあぐねていた一人の男、日本の発光生物学の土台を作った孤高の科学者・神田左京の胸に火をつけた。

ハーヴェイと神田は、どちらもウッズホール海洋研究所のジャック・ロエブのもとで研究を行い、おそらくそこで何度か顔を合わせていたと思われる。そのハーヴェイが日本にやってきて日本のウミホタルを使った研究を日本の雑誌に発表した。一方、1915年に帰国して福岡に引っ込んでいた神田の家の近くの海でもウミホタルがたくさん採れる。そこで「著者はHarveyの新説の是非を試験するために、此の研究を始めた」ところ「意外に結果は主要な點に於いて、却ってDuboisに一致することを發見」し、世界のハーヴェイの結論を覆してからというもの、おもむろに発光生物の研究にのめり込んでいったようである。

こうして、ハーヴェイと神田はお互いの主張を激しく戦わせながら、それぞれ発光生物の研究をライフワークとして続けて行く。しかし、ウミホタルの発光反応がルシフェリン―ルシフェラーゼ反応であることには決着がついたが、それ以上のことは、いくら激論を繰り返したところで彼らの時代に解明できたことはわずかだった。物質の化学構造を解明するには、分析技術的に時期尚早だったのである。

なお、1949年頃から10年ほどのあいだアメリカのハーヴェイとその弟子たちに実験材料として乾燥ウミホタルを日本から送り続けていたのは、羽根田弥太[発光生物の研究に生涯を捧げた「日本の発光生物学の父」]であった。神田の死後は、日本人でウミホタルの発光メカニズムの解明に取り組む者は誰もいなかったし、そもそも戦後の日本はそういう時代ではなかった。

しかし、オワンクラゲの研究を開始してすぐ、下村は、オワンクラゲの発光はルシフェリン―ルシフェラーゼ反応では説明のつかない新しいメカニズムによるものだと考えるようになった。ところが、ジョンソンはなかなかこのアイデアを受け入れられずルシフェリンとルシフェラーゼの分離にこだわり、下村とジョンソンは当時「非常に気まずい状態」になったという。おそらくこの時のジョンソンの頑ななこだわりは、自分の師匠であるハーヴェイがウミホタルのことでルシフェリン―ルシフェラーゼ反応に異議を唱えた失敗と関係しているにちがいない。しかし、このときは下村が正しかった。オワンクラゲは、ルシフェリン―ルシフェラーゼ反応ではない様式――「フォトプロテイン型」で発光することがわかった最初の生物となった。

その後、下村は一時日本に戻っているものの、それ以降は生涯アメリカで発光生物の研究を続ける。その下村が、神田やハーヴェイのいたウッズホール海洋研究所で研究をするようになり、そこに終生の家を構えることになったことは、ウミホタルをめぐる不思議な縁といえるだろう。もちろん、下村がノーベル賞受賞の連絡を受けたのも、このウッズホールの自宅だった。

[書き手]大場裕一(中部大学)

光る謎を解き明かしたのは、あのノーベル賞科学者だった?

世界で注目された日本の発光生物、ウミホタル

発光生物の発光反応メカニズム研究における長い歴史において、ウミホタルVargula hilgendorfiiほど世界の科学者を熱くした発光生物はいないかもしれない。このウミホタルは、おそらく北海道にはいないが、それ以外の日本周辺(青森から沖縄まで)に広く分布し、反対に、その他の国ではほとんど見つからない「“ほぼ”日本の固有種」である。発光するウミホタルのなかま(ウミホタル科)は世界各地で他にも多数知られているのに、なぜ日本のウミホタルだけが世界で注目されることになったのか?

その理由は明確――日本のウミホタルはいつでも大量採集が可能で、乾燥させても発光活性が保存でき、しかも発光がきわめて強いからである(このことを利用して、乾燥したウミホタルが日本軍によって軍事目的に集められたことがあるが、実地で使う前に終戦となった)。発光反応を研究する上で、これほど都合の良い条件を完璧に満たす生物はめったにない。筆者自身も、神田左京[後述]がよく採ったという津屋崎(福岡)や、下村脩ほか名古屋大グループがよく訪れた瀬戸内海の島(筆者は向島によく通った)で採集をしたことが何度もあるが、豚レバーを使ったトラップを使うと面白いようにたくさん採れる。しかも、これを凍結乾燥させておくと何年でもルシフェリンとルシフェラーゼ[発光物質]の活性が保存でき、水で湿らせると驚くほど明るい青色の発光が試験管の中に再現される。

ちなみに、ウミホタル以外のウミホタル科の種の多くは、浮遊性なのでトラップで大量採集することができない(この点、ウミホタルは例外的に浅い海の砂底に棲んでいるから、トラップが使える)。一方、他の発光生物、例えばホタルイカやサクラエビも大量採集は可能であるが、発光は弱く、しかも発光物質の保存が難しく乾燥させたものを水で戻しても再び発光することはないので、研究に使いにくい(実際、未だにルシフェラーゼの遺伝子が特定されていない)。

ウミホタルの研究に取り組んだ国内外の科学者たち

日本のウミホタルを使った生物発光メカニズムの研究は、意外にもアメリカのニュートン・ハーヴェイが最初であった。ハーヴェイは、1913年頃からホタルや発光バクテリアを使ってデュボア[フランスの生理学者]の古典的ルシフェリン―ルシフェラーゼ反応を確かめたりしていたが、新婚旅行で日本を訪れた際に三崎でウミホタルの発光を見るや、さっそく気に入ってウミホタルの発光メカニズムの研究を始めたのである。ハーヴェイは、この日本のウミホタルを使った実験結果に基づき、デュボアのアイデア「生物発光は、ルシフェリン―ルシフェラーゼ反応である」に異議を唱え、それが日本の雑誌(『動物学雑誌』)に日本語で紹介された。そして、おそらくこの出来事が、アメリカ留学から戻ったはいいがこれから何をしようか考えあぐねていた一人の男、日本の発光生物学の土台を作った孤高の科学者・神田左京の胸に火をつけた。

ハーヴェイと神田は、どちらもウッズホール海洋研究所のジャック・ロエブのもとで研究を行い、おそらくそこで何度か顔を合わせていたと思われる。そのハーヴェイが日本にやってきて日本のウミホタルを使った研究を日本の雑誌に発表した。一方、1915年に帰国して福岡に引っ込んでいた神田の家の近くの海でもウミホタルがたくさん採れる。そこで「著者はHarveyの新説の是非を試験するために、此の研究を始めた」ところ「意外に結果は主要な點に於いて、却ってDuboisに一致することを發見」し、世界のハーヴェイの結論を覆してからというもの、おもむろに発光生物の研究にのめり込んでいったようである。

こうして、ハーヴェイと神田はお互いの主張を激しく戦わせながら、それぞれ発光生物の研究をライフワークとして続けて行く。しかし、ウミホタルの発光反応がルシフェリン―ルシフェラーゼ反応であることには決着がついたが、それ以上のことは、いくら激論を繰り返したところで彼らの時代に解明できたことはわずかだった。物質の化学構造を解明するには、分析技術的に時期尚早だったのである。

なお、1949年頃から10年ほどのあいだアメリカのハーヴェイとその弟子たちに実験材料として乾燥ウミホタルを日本から送り続けていたのは、羽根田弥太[発光生物の研究に生涯を捧げた「日本の発光生物学の父」]であった。神田の死後は、日本人でウミホタルの発光メカニズムの解明に取り組む者は誰もいなかったし、そもそも戦後の日本はそういう時代ではなかった。

ウミホタルからオワンクラゲへ

このウミホタルの発光の謎に改めて取り組んだ日本人が、下村脩であった。神田と同じ佐世保で幼少時代を過ごした下村は、中学時代に疎開先として戻った長崎で原爆を体験する。なんとか大学は卒業したものの特に何をしたいわけでもなかったところに、1955年、ふとしたきっかけで名古屋大学の平田義正に出会いウミホタルの研究を提案される。下村に与えられたのは、ウミホタルルシフェリンの精製と結晶化――これは、ハーヴェイやその弟子たちが長年取り組んできたけれどもどうしても実現できなかった難問であった。しかし「絶対に諦めない」不屈の精神で、1956年たちまちそれを成し遂げた下村は、これがきっかけとなり、ハーヴェイの高弟フランク・ジョンソンから声がかかり、1960年、ジョンソンのいるプリンストン大学へ留学(ここには、おそらくジョンソンと親交のあった羽根田弥太の口添えがあったに違いないと私は睨んでいる)、そこで与えられたテーマが、のちのノーベル化学賞に結びつくオワンクラゲの発光メカニズムの解明であった。しかし、オワンクラゲの研究を開始してすぐ、下村は、オワンクラゲの発光はルシフェリン―ルシフェラーゼ反応では説明のつかない新しいメカニズムによるものだと考えるようになった。ところが、ジョンソンはなかなかこのアイデアを受け入れられずルシフェリンとルシフェラーゼの分離にこだわり、下村とジョンソンは当時「非常に気まずい状態」になったという。おそらくこの時のジョンソンの頑ななこだわりは、自分の師匠であるハーヴェイがウミホタルのことでルシフェリン―ルシフェラーゼ反応に異議を唱えた失敗と関係しているにちがいない。しかし、このときは下村が正しかった。オワンクラゲは、ルシフェリン―ルシフェラーゼ反応ではない様式――「フォトプロテイン型」で発光することがわかった最初の生物となった。

その後、下村は一時日本に戻っているものの、それ以降は生涯アメリカで発光生物の研究を続ける。その下村が、神田やハーヴェイのいたウッズホール海洋研究所で研究をするようになり、そこに終生の家を構えることになったことは、ウミホタルをめぐる不思議な縁といえるだろう。もちろん、下村がノーベル賞受賞の連絡を受けたのも、このウッズホールの自宅だった。

[書き手]大場裕一(中部大学)

ALL REVIEWSをフォローする