書評

『ラヴェンナ:ヨーロッパを生んだ帝都の歴史』(白水社)

欧州の祖母と欧州の父、しみじみと

なんとも静寂な風情がただよう。北イタリアのアドリア海湾奥にあるラヴェンナは中心街に五~七世紀の由緒ある建築物が集中する。ここを「訪れたことがない者は、驚きに満ちた体験、素晴らしい喜びを味わい損ねている」と著者は語る。ラヴェンナが歴史の表舞台に登場するのは四〇二年のこと。四世紀末、東西に分割されたローマ帝国の西方世界の帝都となり、皇帝と宮廷が迎えられた。ホノリウス帝の異母妹ガッラ・プラキディアもこの地に移住したが、帝権争いにまきこまれ、数年間コンスタンティノープル(現イスタンブール)に亡命する。やがて幼い息子ウァレンティアヌスの帝位就任とともにラヴェンナに戻った。

その後の四半世紀、プラキディアは皇太后として宮廷の中心にあり権勢をふるった。彼女の霊廟は「まばゆい星空と紺や金色の装飾」に輝き、初期キリスト教芸術の比類なき作品である。この地にあって、帝国支配の基盤となるゴート人とローマ人の融合が実現し、西方の都における帝権と教権との協同体制が築かれたのである。

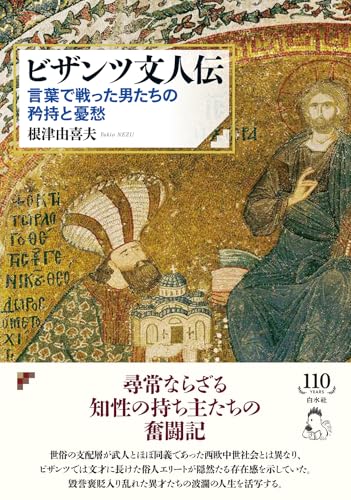

しかしながら、五世紀後半、プラキディア死後の混乱のなかで、ゴート人が勢力を増しつつあった。それとともに、ラヴェンナでは、アリウス派キリスト教徒のゴート人とカトリック信徒のローマ人とが競うかのごとく、豪華絢爛(けんらん)たるモザイクで内装された建造物を創りだした。

ローマ皇帝が廃位され、五世紀末、テオドリック王が君臨すると、ゴート人やゲルマン人の力はローマ人の技術や帝国行政の要素と融合され、新しい未来が開く。この融合がラヴェンナをしてヨーロッパという合金を生み出す坩堝(るつぼ)とさせたのだ。聖アポリナーレ・ヌオヴォ教会とテオドリックの霊廟は、その優れた成果を物語っている。

その後、六世紀半ば、ラヴェンナはビザンツ帝国の支配下に入り、ユスティニアヌス帝の治世に総督府がおかれた。この時期に聖ヴィターレ教会や聖アポリナーレ・イン・クラッセ教会が建てられ、内陣の精緻な装飾とともに、初期ビザンツ建築を開花させている。とくにモザイク像の華麗さには目を見張る。前者の内陣北壁には皇帝ユスティニアヌス像、南壁には皇后テオドラのパネルがあって、興味はつきない。

しかし、その後、ランゴバルド族が侵入し、さらに七世紀になるとアラブ人の侵攻にも悩まされている。とはいえ、その混乱期にも、ラヴェンナがビザンツ帝国のイタリア支配の拠点であったことは、繁栄の名残であった。教会には、後にラヴェンナ教会の独立自治を祝って大司教が作らせたモザイク・パネルが付け加わっている。ときの皇帝や大司教が描かれているが、明らかに聖ヴィターレ教会のモザイク・パネルを真似ている。

しかし、八世紀半ばになると、ラヴェンナにおけるビザンツ帝国の権力が崩壊し、不安定な時代が訪れる。ふたたびランゴバルド族がラヴェンナを占領し、八〇〇年、ヨーロッパを統一したフランク王カールは皇帝を名のる。そのころ、ラヴェンナは過去の栄光を背負う目立たない町に戻った。

このようにふりかえれば、訳者が、「ヨーロッパの父」がカールなら、ラヴェンナは「ヨーロッパの祖母」であると語るとき、その感慨は身にしみるものがある。

ALL REVIEWSをフォローする