書評

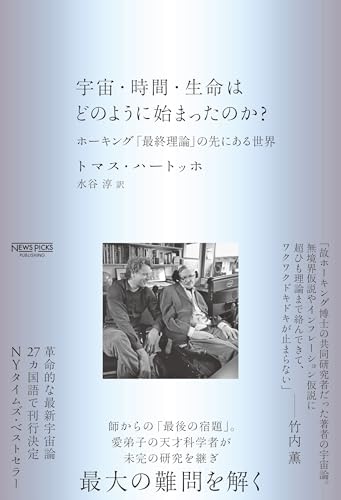

『宇宙・時間・生命はどのように始まったのか?:ホーキング「最終理論」の先にある世界』(NewsPicksパブリッシング)

偶然生まれた「生き物への優しさ」

相対性理論、量子論、第2次弦理論など、難解な物理学が次々登場する四八〇ページの宇宙論が新聞向きかと躊躇(ためら)ったが、紹介したい。三五年ほど前のベストセラー『ホーキング、宇宙を語る』を読まれた方もあるだろう。著者は、ホーキングの弟子として、亡くなるまでの二〇年間共同研究を続けた。難病が深刻化し、機械を通じての発話さえできなくなった師に向き合い、瞳の輝きで自分の発言への共鳴を感じ取りながら考えをまとめていく過程は、一編のドラマである。

師が言う。「考えが変わった。『ホーキング、宇宙を語る』は視点が間違っていた」。間違ったと前向きに言えることこそ科学の魅力である。神の視点で、宇宙とその波動関数を外から見ていたが、自分は宇宙の一部なのだから、中から見る虫の視点が必要だというわけだ。

二人は、これまでの視点を「ボトムアップ宇宙論」、新視点を「トップダウン宇宙論」と名付けた。前者では、絶対的・客観的真理に基づいて宇宙が誕生し、多元宇宙を生み出したと考える。物理学の常道である。一方後者では、私たちがいるこの宇宙の観測から始め、時間をさかのぼって「宇宙の進化」をたどることにより、宇宙とは何かを探っていくのだ。

この宇宙の特徴は、私たちが存在すること、つまり「生き物に優しい宇宙」であることで、その誕生には多くの偶然があった。たとえばビッグバンの残した放射温度に見られるゆらぎの違いで、ほとんどがブラックホールになる、銀河は生まれないなどの答えが出るのだ。このような偶然にはきりがない。物理法則も変化していく。偶然生まれた「生きものに優しい宇宙」が愛(いと)しい。

時間をさかのぼって過去を記述し、現在に至る過程を理解するための中核概念は、起源、進化、観測行為の三つである。これによってさまざまな可能性から事実への変化が起きる。「宇宙誌」だ。

これをどう解くかと思ってページを繰ると、「ダーウィン進化論に匹敵するトップダウン宇宙論」という見出しがあり、多くの根を張り、たくさんの枝を伸ばした樹木の幹に目が描かれている。つまり、現在の宇宙の観測で、過去に存在したさまざまな可能な宇宙から私たちの宇宙ができてきた過程、将来可能な宇宙を考えられるという図である。「量子宇宙と観測者は、ある意味、歩調を合わせながら出現する」のだ。ブラックホールは底なし穴ではなく放射を発して宇宙の進化を知る情報を与えるとか、時空に関わる第2次弦理論やホログラフィック原理などの難しい話も、これぞ私がこの宇宙に存在することの証と思って読むと、身近になる。

ホーキングが亡くなる時のメッセージがある。「宇宙から地球を見ると、私たちは一体の存在として見える。分断ではなく統一性が見える。(中略)1つの惑星、1つの人類。私たちを隔てるのは、自分自身に対する見方だけである。(中略)未来を私たちの訪れたい場所にするために、ともに取り組もうではないか」。ホーキングの遺灰は、ウエストミンスター寺院のニュートンとダーウィンの墓の間に埋められたとのことだ。

ALL REVIEWSをフォローする

![[図説]100のトピックでたどる月と人の歴史と物語](https://m.media-amazon.com/images/I/517NxrWrasS._SL500_.jpg)