書評

『やし酒飲み』(岩波書店)

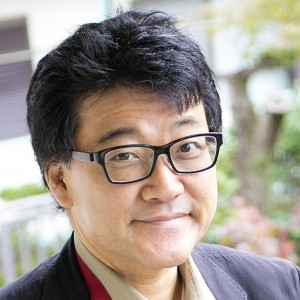

エイモス・チュツオーラ(Amos Tutuola 1920-1997)

ナイジェリアの作家。第二次大戦後、労働局の雑用係にかたわら物語を書き、それがのちに『やし酒飲み』(1952)として出版される。独自な世界観と物語の豊穣さ、破格の英文が醸す表現力で注目を集める。そのほかの著作に『ブッシュ・オブ・ゴースツ』(1954)、『薬草まじない』(1981)、『妖怪(ゴースト)の森の狩人』(1982)、『文無し男と絶叫女と罵り男の物語』(1987)、短篇集『甲羅男にカブト虫女』(1990)などがある。introduction

『やし酒飲み』は、長いこと、ぼくの本棚の特等席を占めていた。大学新入生のころのぼくは、クロード・シモンやフィリップ・ソレルスなどの実験難解文学に手を出し、あえなく返り討ちにあうたびに「しかしオレには『百年の孤独』と『やし酒飲み』がある」と言って傷を舐めたものだ。文学がおもしろくたっていいじゃないか――である。チュツオーラの作品がいろいろと翻訳されるようになったのはだいぶあとのことで、それまでは『やし酒飲み』を繰りかえし読むか、とうに品切れになっていた『ジャングル放浪記』(現在は『ブッシュ・オブ・ゴースツ』と改題され再刊されている)を古本屋で探すしかなかった。後者は、ブライアン・イーノとデヴィット・バーンが共作したアルバムの題名にもなっている。そういう音楽もずいぶん聴いたなあ。▼ ▼ ▼

文学とは、愛や友情に心がふるえたり、思いやりの大切さにについて考えさせられたり、というものだと誤解している人が、あんがい多い。そういうものが悪いとは思わないが、わざわざ他人の文章で読むまでもないだろう。自分の人生でじゅうぶんにたりている。本書でも、ほのぼの胸にしみるとか、しっとり情感とか、じんわりと涙が流れるとかいうたぐいの小説を取りあげるつもりは、さらさらない。

さて、論より証拠。「ほのぼの・しっとり・じんわり」の対極にある、想像力全開小説のきわめつけに登場してもらおう。『やし酒飲み』だ。

わたしは、十になった子供の頃から、やし酒飲みだった。わたしの生活は、やし酒を飲むこと以外には何もすることのない毎日でした。当時は、タカラ貝だけが貨幣として通用していたので、どんなものでも安く手に入り、おまけに父は町一番の大金持ちでした。

父は、八人の子をもち、わたしは総領息子だった。他の兄弟は皆働き者だったが、わたしだけは大のやし酒飲みで、夜となく昼となくやし酒を飲んでいたので、なま水はのどを通らぬようになってしまっていた。

父は、わたしにやし酒を飲むことだけしか能のないのに気がついて、わたしのため専属のやし酒造りの名人を雇ってくれた。

こういうのが主人公だから、とても感動を誘うような話にはならない。

しかし、人生そううまいことばかりつづくものではなく、まず父親が亡くなり、それからまもなくやし酒造りも死んでしまう。主人公は家でいつものようにやし酒を飲みながら、やし酒造りがやし酒を届けてくれるのを待っていたのだが、いつまでたってもこない。まちきれなくなって、やし園にいってみると、なんとやし酒造りはやしの木から墜落してこときれているではないか。主人公がいちばん最初にしたのは、もよりのやしの木に登り、自分でやし酒を採集して、こころゆくまで飲むことだった。満足したあとで、やし酒造りが倒れていたやしの木の根本に穴を掘り、彼を埋めて墓をつくった。

人の死よりもやし酒が優先である。しかし、これからどうやってやし酒を確保したものか。死んだやし酒造りほどの名人はほかにいない。主人公はしかたなく、死んだやし酒造りを連れもどそうと旅に出る。死んだ人間は、すぐには天国に行かないで、この世のどこかに住んでいるというのが、彼ら一族の言いつたえだった。

かくして主人公は、鬱蒼たる森のなかに入っていくのだが、ここが百鬼夜行どころじゃない禍々しさ。呪われた魂と邪悪な精霊が住む霊異の世界だが、そのありようは空想でつくりだされたものではなく、作者チュツオーラたちにとってはきわめてリアルなものだ。訳者による巻末の解説「チュツオーラとアフリカ神話の世界」に、そのあたりの事情が詳述されている。すなわち、アフリカの特別保留原生林は、白人も黒人も絶対に入ってはならぬ禁止区域で、もし入ろうものなら二度と出口はわからず、永久に端に行きつけない。絶対恐怖である。もっとも、その恐怖を、ぼくらはぼんやりと感じるだけだが。

主人公が、まず出会うのは神さま。といってもやおよろずのなかのひとりであって、とくに優れた能力があるわけではない。酒造りの居場所を教えてくれといっても教えてくれず、いろいろと無理難題をふっかけるばかり。主人公は、とっさに機転をきかして、それらの難問を解決していく。ここらへんのパターンは、チュツオーラが子どものころから慣れ親しんだ民間伝承によっているらしい。

しまいには「死神を連れてこい」などと言われて、本当に連れてきてしまう。主人公は平然とした口ぶりで、「わたしたちがこの世で『死神』の名をよく耳にするようになったのは、そのためです」と語る。やし酒飲みたさの一心でそんなことまでするんだから凄い。それ以上におかしいのは、この物語は死神がこの世に解きはなたれた、いにしえの時代に属しているということだ。それまで、そんな雰囲気はみじんもなかったのに。

このあたりから、『やし酒飲み』の途方もなさがわかってくる。主人公の視点でずんずん物語が進んでいくので、その場にならないとわからないことが多く、いささか行きあたりばったりの感もなきにしもあらずなのだが、ひょいと意外な事実が顔をのぞかせる。たとえば、どうやら主人公はふつうの人間ではないらしい。最初ははったりで「この世のことはなんでもできる神々の〈父〉だ」と言っているかと思いきや、まんざら出まかせでもないことがわかってくる。まあ、「なんでもできる」は誇張だが。また、彼の妻になった女も、いつのまにか予言の能力を発揮するようになる。常識的な小説作法ではこういうときは伏線があるものだが、チュツオーラはまるで頓着しない。ひたすら豪快に語っていく。

読んでいるこっちも、主人公の正体がなんであってもかまわない気になってくる。彼は森のなかの行く先々でいろんなトラブルに巻きこまれ、事件を引きおこす。子どもをつくったり、その子どもが化け物で、そいつをやっつけるために家に火をつけたり、食べられたり、得体の知れない生物と一緒に袋のなかに放りこまれて運ばれたり、赤ん坊の死者の一群に棒で殴られたり、「山の生き物」たちとえんえん踊ったり‥‥。もう元気いっぱいである。はたして主人公は、やし酒造りとぶじにめぐりあえるのできるだろうか?

蛇足をひとつ。作品そのものとは直接の関係はないのだけど、チュツオーラはずっと鍛冶屋になりたくて、『やし酒飲み』が大成功したあとも、職業作家になる気は毛頭なく、鍛冶屋開業の夢をあたためつづけたという。これも訳者の解説にある指摘だが、「農業中心のアフリカ社会では、鍛冶屋は生活と芸術が一体化した職業であり、同時にヨーロッパの錬金術的な魅力をもった職業」なのだという。ぼくは、こっちのエピソードにしみじみと感じいってしまった。

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする