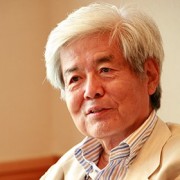

書評

『悪意』(東京創元社)

ベルイマンの映画に通じる構築性

久しぶりに魅力的な本を読んだ。五編からなる短編集だが、最後の掌編を除き、いずれも殺人がらみの話だから、推理小説と言ってもいい。でもそれだけでは収まらないという思いが生じる。同時に良質の文学になっているからである。各話がよく構成されていて、思わず次へと読んでいってしまう。歳(とし)をとったせいか、長い話を続けて読む体力がない。そういう老人にはちょうどいい長さである。一編ずつ読んで、一休みして、次の話を読む。全編を読んでしまったのが、残念である。

私は第四話の「サマリアのタンポポ」が気に入っている。「これを始めたのは、わたしではない。つまり、タンポポを掘り起こしたのはわたしではなかった。それだけは言っておきたい。わたしはまるっきり、そんな意図も了見もなかった」。にもかかわらず、友人の誘いで、三十年ぶりに故郷の町に戻った主人公は、死んだはずの女性から「会いたい」という手紙を受け取る。最後にこのタンポポに話は戻る。

思わず読んでしまうというのが、おわかりいただけるだろうか。しかも主人公は長年連れ添った奥さんから、離婚を言いだされている。でもそれがどことなく当然という感じである。その理由はすでに死んだ女性にある。読者は最後にそう解釈することになる。

短編の中に、これだけの事情を上手に盛り込むのは、芸というしかない。おそらく短編という形式が生きている。どの話も長編にできるのだが、それをあえて短くしているのかもしれない。

第一話「トム」と第二話「レイン ある作家の死」は、典型的な推理小説の形式になっている。「トム」では、死んだはずの放蕩(ほうとう)息子から、突然電話がかかってくる。主人公はその息子の義理の母親である。筋を明かさないために、説明はしない。しかしじつに皮肉な物語である。「レイン」のほうは、ほぼまったくの推理小説である。私は筋書きの想像がついてしまったので、その意味では面白くなかったが、詳細がいい。

第三話「親愛なるアグネスへ」は女性の嫉妬を描いている。ここまで行くと、男の私はスゲエなあと思うだけで、それがじつに淡々と描かれるから、欧州は怖い社会だと感じてしまう。

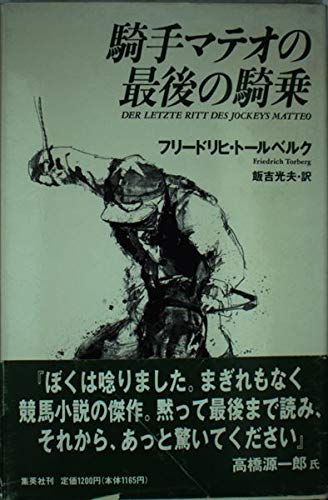

著者はスウェーデンの著名な作家である。既存の作品は映画化されているものも多いという。本書の原題の「イントリーゴ」は、著者の序文では「マールダムの中心部カイマー通り(ストラート)にあるカフェの名前である」とある。マールダムは第一話「トム」の事件が起こる場所だが、おそらく架空の町らしく、著者の韜晦(とうかい)趣味の表れであろう。名前からすればオランダかドイツであっておかしくない。欧州の文学もEU化したのかもしれない。

全体に話の構成が見事である。これはベルイマンの映画を見ても以前から感じていたことである。こうした構築性はアジアではあまり見ないような気がする。ベルイマンの映画も若い時に見て、まったく理解不能だった。しかし中年になって再度見た時に、構成に気が付いた。こうした構築性は、第一にアルファベットが基本にあること、さらに関係節を含む副文章の存在という、言語の構築に由来するであろうと、かねて疑っている。そこからさらに階層性という世界観が生まれる。ポンと漢字を一つ、作ってしまえば済む、という日本語の世界では、なかなか及びもつかないところがある。それはそれ、これはこれ、というしかないのだが。

ALL REVIEWSをフォローする