書評

『ウンベルト・エーコの小説講座: 若き小説家の告白』(筑摩書房)

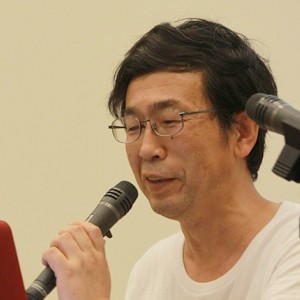

プロとアマチュアが融合した物書き

本書は、ウンベルト・エーコがある大学に招かれて、そこで行った連続講義をもとにまとめられたものである。「若き作家の告白」という副題(原書では正題)がまずふるっている。この講義を行ったとき、エーコは七十六歳の高齢だったが、これまでに出した小説はたったの五冊、これからまだまだ小説を書こうとする、「とても若く将来有望な小説家」だと自分を見立てて題を付けたという。そう言われてみて思い当たるのだが、エーコは何歳になっても「若い」人だった。その若さの秘訣(ひけつ)は、自称「学者としてはプロ、小説家としてはアマチュア」だという意識をいつまでも保っていたことにあったのではないか。それはおそらく、物を書くときのエーコの信条とも密接に関係している。エーコの回想によれば、学位論文を提出したとき、論文審査員の一人から「研究の話が探偵小説のように語られている」という指摘を受け、それ以降、あらゆる学術書は一種の「探偵小説」のように語られるべきだと考えるようになったという。わたしたちはしばしば、一流の記号学者であり哲学者であったエーコが、突然一念発起したかのように『薔薇(ばら)の名前』を書いて世界的なベストセラー作家になった、その転身ぶりを奇異の念で眺めてしまうが、本人にしてみればまったく自然なことだったのだろう。学術書を書いてもアマチュアの遊び心を忘れず、小説を書いてもプロの緻密さを忘れなかったエーコは、プロとアマチュアが融合した理想の物書きという聖杯をただひたすら追い求めていただけなのである。だからエーコは、いつまでも若かった。

講義録としてのまとまりという点では、本書は名著『小説の森散策』に比べると明らかに弱い。しかしそんなことは、エーコの声が聴けるという嬉(うれ)しさの前にはどうでもよくなる。本書で最大の読みどころは、やはり『薔薇の名前』から『バウドリーノ』までがどのようにして書かれたのかという創作裏話を語った、巻頭に置かれている「左から右へと書く」だろう。とりわけ感心したのは、次のエピソードだ。『薔薇の名前』の映画化を最初に言い出した監督であるマルコ・フェッレーリに、台詞(せりふ)がちょうどいい長さで、映画の脚本にうってつけだと言われて、エーコはこう思い出す。「わたしは本を書きはじめる前に、何百もの迷路や大修道院の設計図を描いていたので、二人の登場人物がひとつの場所からもうひとつの場面へと会話しながら移動する際に、どれくらいの時間がかかるのか知っていたのです」。ここで思い出すのは、『小説の森散策』において、ミッキー・スピレーンが描く惨殺場面とイアン・フレミングが描く同種の場面を、アクションに要する時間と音読に要する時間との比率で比較していた個所で、どうしてそういう発想ができるのかと驚嘆したものだが、本書を読んで納得した。エーコは体内時計に敏感な人だからこそ、小説を読んでも、そこに流れる時間の伸び縮みに反応できるし、小説を書いても、その時間を正確にコントロールできるのだ。

第二講「作者、テクスト、解釈者」で、エーコはこう書いている。「さて、仮に、わたしが何年も前に死んでしまっていたとしましょう(これは事実と異なる仮定ですが、今世紀が終わる前に事実となる可能性が大いにあります)」。ユーモアたっぷりに語られているこの反実仮想も、わたしたちがこの本を読むときに反実仮想ではなく事実となってしまったことが、つくづく惜しまれる。(和田忠彦、小久保真理江訳)

ALL REVIEWSをフォローする

![薔薇の名前 The Name of the Rose [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51qzqCwfppL.jpg)