書評

『ムントゥリャサ通りで』(法政大学出版局)

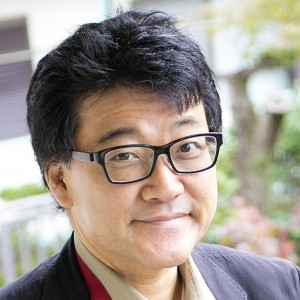

ミルチャ・エリアーデ(Mircea Eliade 1907-1986)

ルーマニア出身の宗教学者・作家。高等中学生時代から創作を開始。インドでヨーガやタントラの修業をしたのち、宗教学の論考を発表する一方、第一長篇『マイトレイ』(1933)で小説家としても注目される。第二次大戦後は亡命者となり故国に帰ることはなかった。小説の代表作には『令嬢クリスティナ』(1936)、『ホーニヒベルガー博士の秘密』(1940)、『ムントゥリャサ通りで』(1968)、『妖精たちの夜』(1971)、『19本の薔薇』(1980)などがある。introduction

人類史上最高の文学者を選べと言われたら、まよわずミルチャ・エリアーデをあげる。このひとに比肩できるのはスタニスワフ・レムだけだ。これは、ここしばらくのぼくの確信である。詳しく説明すると長くなるが、現代文学というのは「言葉と現実」「虚構と現実」といったことに一生懸命に取りくんでいるのだが、エリアーデはほとんど一足飛びにもっと高みの「世界(根元的宇宙)」をめざしてみせる。彼はかつて、自作の登場人物の口を借りて「究極の現実は観念によって捉えることはできず、言語によって表現することはできない」と断じたが、ではどうやってそこに到達しえるのか? その回答は彼の作品に示されている。『ムントゥリャサ通りで』が気に入ったら、作品社から出ている『エリアーデ幻想小説全集』(全三巻)を読まれるとよい。▼ ▼ ▼

子どものころ、地下室に降りていく夢をよく見た。そこはたしかにいま自分が住んでいる家で……そういえば前から地下室があったんだなあ……どうしていままで降りてみたことがなかったんだろう……と、考えている。だが実際のところ、中学生になるまで何度も引越ししたものの、地下室のある家には一度も住んだことはない。テレビのドラマかなにかで地下室のシーンは見ているのだろうが、それはまるで記憶に残っていない。

夢のなかに出てくる地下室には、なにひとつ置かれていない。あるいはなにがあったとしても、視界には入ってこない。ただ、ほの暗い闇の先が行きどまりではなく、どこかへとつづいていることだけは、はっきりとわかっている。しかし、その方向に足を踏みだしたのか、それとも立ちすくんで動けなくなっているのか、夢から覚めてみると少しも思いだせない。

夢の地下室がどこにつづいているかを教えてくれたのが、『ムントゥリャサ通りで』という小説である。

内務省に勤めるボルザ少佐の家へ、ひとりの老人が訪ねてきたとことから物語がはじまる。老人は、自分はザハリア・ファルマという名で、少佐が子どものころ通っていた小学校の校長だったというが、どうも話が噛みあわない。そのうち、ファルマが語るとめどない回想のなかに、行方不明になった(一説にはロシアへ亡命したともいわれる)ある人物の名が出てきたことで、彼は不審人物と見なされてしまう。そして保安警察の取り調べを受けるはめになるのだが、当局の質問に対して老人が答えるのは、つじつまのあわない話ばかりだ。そのなかに、ムントゥリャサ通りにあった廃屋の地下室のエピソードがある。彼が校長だったむかし、学校の生徒たちが、タタール人の少年アブドゥルからある秘密を授けられたのだという。

(略)私の理解した限りでは、その秘密というのはどうやらこんな話です。すなわち、もしいつか、人の住んでいない、水の溜まった地下室があったならば、どんなものか知りませんがあるしるしを探せ、そしてそのしるしが全部揃っていたら、その地下室は魔力にしばられていて、そこからはあの世に渡っていけると考えていいというものです。

ファルマ老人は、その“しるし”がどんなものかわからないが、数人の少年たちはそのしるしのある地下室を見つけた、と語る。そのなかのひとりラビの息子ヨジは、床にたまっている水のなかに飛びこんで、そのまま帰ってこなかったという。あの世にわたってしまったのだ。あとに残された少年たちは、水深が二メートル以上あって潜っても簡単には底に届かなかったと証言する。しかし、警察が調べると水はやっと一メートルあるかどうかという程度で、ポンプを使って汲みだしてもなにも見つからない。

この地下室のエピソード以外にも、『ムントゥリャサ通りで』には、信じがたい光景が次々とあらわれる。身の丈二メートル四〇の怪力剛胆な美女、真上に射ったままいつまでも落ちてこない弓矢、街の人すべてを手のひらのマッチ箱に入れてしまうマジシャン。

もっとも、それらの驚異が本当におこったものなのかといえば、それは疑わしい。というのも、語り手であるファルマ老人の供述は首尾一貫せずに、逸脱に継ぐ逸脱、思いつくままで時系列もバラバラだからだ。ただし、まったくのでたらめとも決めつけられない。たとえば、保安警察が古い新聞を調べてみると、ラビの息子ヨジが地下室にたまった水に飛びこんで跡形もなく消えたという記事が見つかる。

取調官は事実関係を整理しようと、ファルマの話に出てきた、特定の人物に着目して問いつめる。しかし、老人はその人物の行動を明らかにするために、さらに多くの人物の来歴を語りはじめる。できごとの因果について追及すると、はるか二百年前にさかのぼって説明しようとするしまつ。直前の言葉に触発されるように、新しい物語が生れ、それが完結するよりも先に、次の物語が紡がれはじめる。

この小説はいくつかの水準で読むことが可能だ。

ひとつは、とめどなく広がっていく法螺話として。かたくるしい当局の取り調べは、ファルマ老人の饒舌に振りまわされっぱなしだ。そのさまを、作者はシニカルなユーモアをもって描いているとも受けとれるし、あるいはルーマニアの社会体制に対する風刺と解釈することもできる。

もうひとつは、超絶技巧のミステリとして。ファルマ老人の語りには、ある「真相」につながる鍵が隠されている。じつは、ボルザ少佐の正体や過去の事実という点にミスリーディングが仕かけられていて、読者がそれに気づくと、作品全体がくるりとひっくりかえるという可能性だ。物語のいちばん最後、それまで名前だけが何度も出てきた人物が、いきなり姿をあらわす。これが大きな“手がかり”になりそうだ。あるいは、謎は解けぬまま、ふかい迷宮が残されるのだろうか。

しかし、右のふたつの読み方は、この作品が提供してくれる大きな愉しみではあるが、あくまで副次的なものにすぎない。エリアーデはその生涯にわたって、「俗なる世界のなかに偽装された“聖なるもの”の顕現」を探究しつづけた。彼の宗教学者の面については、ぼくはまったくの不案内だが、小説だけをみてもエリアーデの一貫した姿勢をうかがいしることができる。『ムントゥリャサ通りで』の核心は、地下室の水を潜った先のあの世、ファルマ老人の語りのむこうにのぞく彼岸にある。描かきだされた驚異は単純だが力強く、読み手の心に響きわたる。ずっとむかしから知っていたはず、あるいは、夢のなかでいつも見ているのとおなじだ――そんな気持ちに満たされる。

【改装版】

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする