書評

『日本人はなぜ切腹するのか』(東京堂出版)

豊富な資料駆使、起源たどる

二つの偏見があった。一つはハラキリは日本人の残酷性を示す異常行為だとする外国人による偏見。もう一つが、切腹は武士道の精華であるとする日本人自身による偏見だ。著者は冒頭から豊富な資料をくりだし、冷静な推理を働かせて、この二つの偏見を打ちくだいていく。その論述の過程が実験室での講義のようでもあり寄席の講談調のようでもあり面白い。民俗学の語りとは本来こうでなくてはならないと気づかせてくれるのである。

いきなり、室町期から近世にかけて女も切腹していたという事実をつきつけられて、息をのむ。それも武士の妻女だけではない、農民や町人にも腹を切って自死する女房がいたという。腹一文字に切る場合、十文字に切る場合で痛みの体感が異なったり、腸の露出の度合いが変化したりするといった記述がつづく。いわば切腹の臨床例であるが、そんなとき著者はあたかも白衣をつけた外科医のようだ。

だが本書の白眉(はくび)は切腹の起源を論じている場面だろう。歴史を縦断した結果、切腹の事例は奥羽、東国に多く西国に少ない、源氏の武士に多く平家に少ない、といった事実をあぶりだしていく。そこで著者は新渡戸稲造の「武士道」をとりあげ、人の真心がその内臓に宿るとみた古代人の信念が、腹を切り開いて本心を示そうとする切腹の行為を生みだしたのだとする説に着目する。そういえば新渡戸は東北・南部藩の出身で、そのような推定を支える記録や伝承に接しうる立場におかれていたにちがいないという。この慣習はさらにさかのぼって、狩猟・採集を基礎とする縄文文化における内臓観にまで行きつくだろうというのが著者の結論である。切腹にはマゾヒスティックな快楽死の側面もあるといって、フロイトやローレンツの理論を引き合いにだしている点も見のがせない。

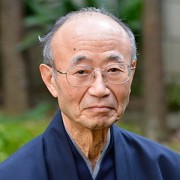

著者はすでに民俗学界の長老であるが、その精神の若々しさには驚かされる。民俗学いまだ健在なり、の感を深くしたのである(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1994年)。

ALL REVIEWSをフォローする