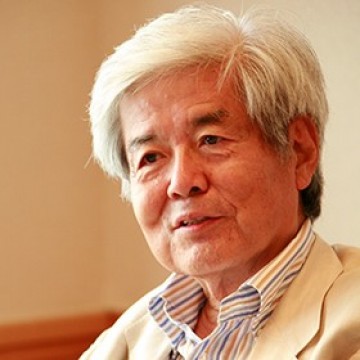

1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。1962年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年東京大学医学部教授を退官し、2017年11月現在東京大学名誉教授。著書に『からだの見方』『形を読む』『唯脳論』『バカの壁』『養老孟司の大言論I〜III』など多数。もっと読む

『チョウが語る自然史―南九州・琉球をめぐって―』(南方新社)

『チョウが語る自然史―南九州・琉球をめぐって―』(南方新社) 養老 孟司

養老 孟司なぜ、そこに生涯かけ追い求め南九州から琉球にかけての、チョウから見た自然の記述である。著者は地元の鹿児島で高校教師を長く務め、その傍らチョ…

書評 『時間は存在しない』(NHK出版)

『時間は存在しない』(NHK出版) 養老 孟司

養老 孟司物理学者が生き生きと語る時間論物理学者が書いた時間論だが、じつに面白いと思う。全体はほぼ三部に分かれており、最初の部分でニュートン的だった…

書評 『情動はこうしてつくられる──脳の隠れた働きと構成主義的情動理論』(紀伊國屋書店)

『情動はこうしてつくられる──脳の隠れた働きと構成主義的情動理論』(紀伊國屋書店) 養老 孟司

養老 孟司既存の概念見直し脳機能を考える最近の脳科学の動きを知るために、たいへん良い本である。ただし著者のいう古典的な脳科学の教育がしっかり入ってい…

書評 『「私」は脳ではない 21世紀のための精神の哲学』(講談社)

『「私」は脳ではない 21世紀のための精神の哲学』(講談社) 養老 孟司

養老 孟司人間の「意識」や「自己」を問う明るい哲学著者はドイツの哲学者、一九八〇年生まれ、ボン大学教授。若手の俊英である。昨年来日しており、その記録…

書評 『大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件―なぜ美しい羽は狙われたのか』(化学同人)

『大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件―なぜ美しい羽は狙われたのか』(化学同人) 養老 孟司

養老 孟司現代社会のあり方を逆照射十六文字も漢字が並んだ表題は珍しい。博物館から珍鳥の標本が盗まれるという、珍しい事件にふさわしいというべきか。原題…

書評 『私のイラストレーション史』(亜紀書房)

『私のイラストレーション史』(亜紀書房) 養老 孟司

養老 孟司「冗談は芸術の尖兵」と確信高校入試、大学入試、就職試験、どれにも失敗する。その失敗のたびに、自分の会いたかった人に近づいていった。ありがた…

書評 『父権制の崩壊 あるいは指導者はもう来ない』(朝日新聞出版)

『父権制の崩壊 あるいは指導者はもう来ない』(朝日新聞出版) 養老 孟司

養老 孟司平易に広く思想語る橋本治の作品は大ざっぱに二つに分かれる。一つは『桃尻娘』に始まる文学作品で、もう一つは今回の作品のような批評、時評である…

書評 『悪意』(東京創元社)

『悪意』(東京創元社) 養老 孟司

養老 孟司ベルイマンの映画に通じる構築性久しぶりに魅力的な本を読んだ。五編からなる短編集だが、最後の掌編を除き、いずれも殺人がらみの話だから、推理小…

書評 『サピエンス異変――新たな時代「人新世」の衝撃』(飛鳥新社)

『サピエンス異変――新たな時代「人新世」の衝撃』(飛鳥新社) 養老 孟司

養老 孟司ひたすら進む「脳化社会」の次は八十歳を超えて、元気で出歩いていると、よく訊(き)かれることがある。「どういう健康法をしておられますか」。「…

書評 『「あの世」と「この世」のあいだ ――たましいのふるさとを探して』(新潮社)

『「あの世」と「この世」のあいだ ――たましいのふるさとを探して』(新潮社) 養老 孟司

養老 孟司切実な思いが生んだ書物あの世もこの世も、老人には懐かしい言葉である。実質的な内容を欠くという意味で、じつはほとんど死語ではないか。生死はも…

書評 『脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?』(河出書房新社)

『脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?』(河出書房新社) 養老 孟司

養老 孟司知識携え正面から向き合う八十歳を過ぎて、アルツハイマー病の本なんか、読みたくない。でもあるものは仕方がないし、いずれは我が身かもしれないし…

書評 『生存する意識』(みすず書房)

『生存する意識』(みすず書房) 養老 孟司

養老 孟司人生そのものの意義に関わる呼びかけに反応しない。身体もほとんど動かさない。むろん口をきくことはない。そういう状態で十年単位を生き延びる人た…

書評 『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』(PLANETS/第二次惑星開発委員会)

『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』(PLANETS/第二次惑星開発委員会) 養老 孟司

養老 孟司自然言語の枠、外して見るAI関係の本を読み続けているので、なにも考えずに、たまたま本書を手に取った。著者が私より五十年若く、これじゃあ孫の世…

書評 『こころは内臓である スキゾフレニアを腑分けする』(講談社)

『こころは内臓である スキゾフレニアを腑分けする』(講談社) 養老 孟司

養老 孟司形式を与えてはならないべつに奇を衒(てら)った表題ではない。著者は広辞苑を引用する。「禽獣(きんじゅう)などの臓腑(ぞうふ)のすがたを見て…

書評 『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』(インターシフト)

『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』(インターシフト) 養老 孟司

養老 孟司米国で蔓延する計算機的思考このタイトルだけを見ると、いささか扇情的な、怪しげな本に見えるかもしれない。かといって、このタイトルが嘘(うそ)…

書評 『デジタル・ポピュリズム 操作される世論と民主主義』(集英社)

『デジタル・ポピュリズム 操作される世論と民主主義』(集英社) 養老 孟司

養老 孟司未来の社会を上手に生き延びるにはツイッターもフェイスブックもやったことがない。家族とごく近しい友人との間で、ラインを使う。メールは日常的。…

書評 『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(新潮社)

『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(新潮社) 養老 孟司

養老 孟司自らの病を経て真に理解四十代の初めに著者は脳梗塞(こうそく)になる。そのいきさつを描いたのが前作『脳が壊れた』(新潮新書)である。今回はそ…

書評