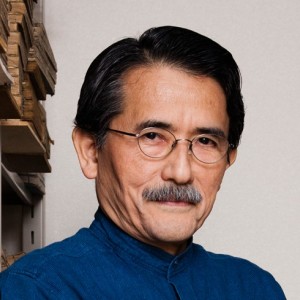

書評

『君のいない食卓』(新潮社)

これほど寂しい食の本はない

妻が癌にかかって余命が告げられてしまった、というときに「食のことを書くことで料理好きの家内のことを書きたいと思った。余命が限られている家内(中略)のことを思い出しながら、家内と暮した三十余年を食を通して自分のなかに定着させてゆく」ために、新しい連載を引き受けたと「あとがき」にある。だからだろう、そこに書かれている諸々の食べ物の背後に、常に「追憶的視線」が感じられる。必ずしも亡き人のことに言及するわけではないのだが、さりげない筆致で、「豆腐の値段と看護師さんの給料はいくら上がっても文句はいわない」と書かれているところなどにも著者の思いが溢れ出ているような気がする。

妻に先立たれ、一人暮らしになってはじめて「作る人」としての自分と向きあう。するとたとえば、亡き人は、大根の皮を捨てずに取っておき、これを醤油とごま油を合わせたもののなかに漬けておいて、美味しく食べさせてくれたという。

「いま同じものを作ってみようとするのだがなかなかうまくゆかない。何か隠し味があったのか。作り方を習っておくのだった」と著者は悔む。奥さんが元気だった時には、その作り方の秘訣など、ついぞ思いはしなかっただろうに。

こうして、毎日の食という、のっぴきならない物と真摯に向かいあって、亡くなってしまった妻が、自分にとってどれほど掛け替えのない人であったかを、いつもいつも思い知らされる、そういう日々の寂寞を、この本は切々と訴えかける。

これほど寂しい食の本を、私は他に知らない。そして、これほど「もののあはれ」の横溢する食の本もまた、空前絶後ではあるまいか。

初出メディア

スミセイベストブック 2012年6月号

ALL REVIEWSをフォローする