書評

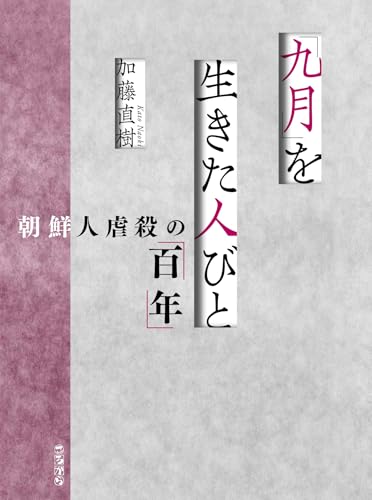

『「九月」を生きた人びと 朝鮮人虐殺の「百年」』(ころから株式会社)

「150歳の近代日本」を問い直す

今年の参議院議員選挙のころから「外国人犯罪が増えている」「外国人が優遇されている」といった、根拠のないデマが拡散されて、排外主義的な空気が社会に強く影響を及ぼしてきている。そんな中で本書を手に取った。著者は前著『九月、東京の路上で 1923年関東大震災 ジェノサイドの残響』(ころから)で、関東大震災を契機として起こった各地の虐殺事件を、丁寧に掘り起こした。

本書は、この陰惨なできごとを、今につながる「百年」の中で、どう位置づけるべきか、関東大震災が起こる前の社会が隣国との関係も含め、どのようなものだったかといった、時空間の広がりのうちに、とらえようとする。

冒頭の「過ぎ去らない『百年』」で書かれるのは、「実は私の祖父が」と著者に語る人びとの言葉である。あの「九月」に、辛くも虐殺を逃れた(人によっては奇跡的に一命をとりとめた)人を祖先に持つ人、あるいはその場に居合わせた日本人を祖先に持つ人の言葉。わたしたちが生きているこの土地は、あの悲惨な歴史を体験した人の子孫、加害者と被害者の子孫が、ともに生きている場所であることを、本書ははっきりと教えてくれる。「家族の歴史においては、たった二代前の人生」である体験は、生々しく現在に響いてくる。

この「百年」の間に、虐殺の事実がどう語られ、あるいは語られずに来たか。史実を隠そうとする力がどのように働き、史実を明らかにし記憶しようとする人びとがどのように尽力してきたか。鎮魂を祈り、二度と酷い歴史を繰り返さないための「追悼」が、意志によって続けられることの意味が、胸に迫ってくる。

「九月」は、常に思い出して、不断の努力で胸に刻み、伝え続けなければならない。そうしていないと、わたしたちの大切な歴史と教訓は、奪い去られ、塗りこめられ、捻(ね)じ曲げられて、ないことにされてしまう危険があるからだ。

また、関東大震災発生後に起きたデマと虐殺の背景には、明治以来、日本社会が連綿と隣国を蔑視し続け、人びとの意識に差別感情を植え付けてきた事実も浮かび上がってくる。

ジェノサイドは、大災害がもたらした突発的な事故のようなものではなくて、差別意識や勝手に作り上げた他者像への恐怖心によって、熾火(おきび)のように日本社会にくすぶり続けていたものの噴出だったともいえそうだ。

そして、その隣国蔑視は、敗戦後も日本社会を覆い続けた。

しかし明治以来の、日本を優位、朝鮮を劣位に置く、「日本の自己認識」は、今世紀に入って、経済成長し民主化を成し遂げ文化面でも世界をリードする存在となった隣国を前にして揺らいでいる。

102年前のジェノサイドを心に刻むことで、日本社会が向き合わなければならないのは、「150歳の近代日本に引導を渡し、新しい日本を準備する作業」だと著者はいう。

日本社会は、「日本人」だけで構成されていない。「今や世界中から来た人びとが、ともに街をつくっている」。この認識を共有し、排外主義と決別しない限り、日本という国の未来の姿が見えてこないように思う。

ALL REVIEWSをフォローする