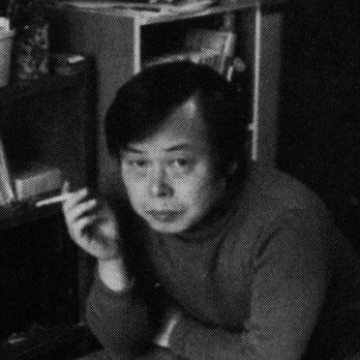

種村 季弘SUEHIRO TANEMURA

公式サイト: http://www.span-art.co.jp/

公式サイト: http://www.span-art.co.jp/

1933年(昭和8年)3月21日 - 2004年(平成16年)8月29日)。独文学者、評論家。古今東西の異端的・暗黒的な文化や芸術に関する広汎な知識で知られ、クライストやホフマン、マゾッホなど独文学の翻訳の他、内外の幻想小説や美術、映画、演劇、舞踏に関する多彩な評論を展開し、錬金術や魔術、神秘学研究でも知られる。これ…もっと読む

何げない日常の皮をめくるとお父さんはぐうたらなお巡りさん。転任早々、交番が土地の飲んべえの集会所になってしまう。事件といえばせいぜいが選挙…

ウソが生む真実、そういうこともあるシャルラタンを辞書で引くと、まず山師、ぺてん師、大ぼら吹き、などと出てくる。その次に「やぶ医者」。本来は…

書評の書評の書評をすれば…「夕イムズ文芸付録」という国際的書評紙がある。たかが書評紙である。だが二〇年代の同紙にT・S・エリオットが匿名で書…

アメリカから詩人がひとり降ってきた三種類くらいの血が混じっている。八分の五がフランス、八分の一がイギリス、のこり八分の二がアイリッシュ。そ…

愚の骨頂でも教えられる優れもの昭和の初めに羽太鋭治という医学ジャーナリストの『愚談珍談猥談(わいだん)診断』なるエログロ・ナンセンス本が出…

男たちの規範にあらがう母性説明するとややこしい。まずビスマルク治下プロイセンのリヒトホーフェン男爵家に姉妹が生まれた。姉のエルゼはマックス…

快楽の迷路、隠れているのはだれ?訳題が『屏風(びょうぶ)のなかの壺中天(こちゅうてん)』とあって、なんとなく好色本のにおい。さしずめ荷風の…

母胎であり墓でもあるこの地下世界ルーマニアの首都ブカレストのマンホールに冷戦後孤児が群れをなして住んだ。十代から二十代も前半のいわゆるチャ…

言語体験でつづられた「自伝」正しい日本語、美しい日本語が、このところとみに話題になる。正しい日本語を書くのは大いに結構。しかし一方では、そ…

待つこと 食べること父方の祖父は歯科医だった。元歯科医院だったその古家に未婚女性がひとりで住んでいる。大学を出てまもない年齢という。そこへ…

失業革命家の詩的体験 書かれざる本のための断片的注記私事に亘るが、本書の冒頭に収められた「壁のなかの沈黙」という文章の一節を読んである私的…

優雅で小粋な生のエスプリ漢詩はあったし長歌もあった。しかしなんといっても短歌・俳句のほかの近代詩は西欧文学受容以後のことだろう。翻訳詩が新…

いけばなの文化史は寺社の祭礼や社交遊戯と切ってもきれない関係があるので、さぞや明快な通史があるのだろうと思うと、闇に包まれた部分が多いのだ…

自らの死を描こうとした作家の余白誕生の記憶を書いた作家(三島由紀夫)はいるけれども、自らの死を書いた作家はいない。デュシャンではないが、「…

赤やピンクの下着があっていいでしょ女の下着が白一色でしかない時代があった。ピンクや赤の下着などはスキャンダルもいいとこ。下着といえば、女…

1936年のベルリン・オリンピック大会。イタリア選手団は黒シャツに白ズボン、トルコ帽風の帽子に肩からななめにかけたたすき。ナチス・ドイツは白の…

母胎還帰志向のエロス 無名の昆虫に似た男の生涯と狂熱四百頁余に及ぶこの小説のモチーフは、冒頭の章、少年の主人公が盲目の実母から引き離されて…

金がなくても心豊かだった過去に学ぶラダックといえば秘境で名高い。ヒマラヤ山脈西端の高地砂漠地帯に位置し、チベット、パキスタン、中国、アフガ…

危機管理者の「復古」への情熱天明の大飢饉(だいききん)があった。浅間山が噴火した。一七八八年には京師(京都)の十分の九を大火が焼き尽くした…

おもしろずくめの手ごわい迷路亡くなったさる中国文学の大家の蔵書が即売会に出た。すこしおくれて行くと、めぼしいのはあらかた売れて、一冊百円の…