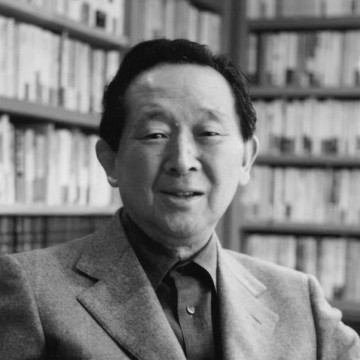

1927年3月東京に生まれる。東京大学経済学部卒。衆議院議長を務めた父・堤康次郎の秘書を経て、1954年西武百貨店入社。1963年、自ら設立した西友ストアー[現・西友]の社長に、1966年には西武百貨店の社長に就任。その後、クレディセゾン、良品計画、ファミリーマートなど多彩な企業群のセゾングループの代表となる。1991…もっと読む

『小説 大逆事件』(文藝春秋)

『小説 大逆事件』(文藝春秋) 辻井 喬

辻井 喬明治四十三年の大逆事件で逮捕された被告たちの供述書をこの小説で順を追って読んでいくと、事件が広くかつ緻密な計画によって進められていたかのよ…

書評 『ねじ式』(小学館)

『ねじ式』(小学館) 辻井 喬

辻井 喬「ガロ」という雑誌に、つげ義春の"ねじ式"が発表された時、ちょっとした漣(さざなみ)が広がったのを私は覚えている。「漫画もとうとう芸…

書評 『雲の都〈第1部〉広場』(新潮社)

『雲の都〈第1部〉広場』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬『雲の都 第一部 広場』は『岐路』『小暗い森』『炎都』と書き継がれ、「永遠の都」三部作と呼ばれている作品群に續(つづ)く新しい長篇叙事詩の最初…

書評 『きもの』(新潮社)

『きもの』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬これは幸田文が一九六五年から断続的に書いていた自伝的小説である。女にとって「きもの」がどんな意味を持っているのか。生まれてから晩年まで、き…

書評 『田園風景』(講談社)

『田園風景』(講談社) 辻井 喬

辻井 喬「文学は、現実の動きを反映しているのか」「現代にとって文学とは何なのか」「文学の衰退は防ぐことができるのか」といった類の問題提起が近頃よく…

書評 『天府 冥府』(講談社)

『天府 冥府』(講談社) 辻井 喬

辻井 喬この作品は満洲(現中国東北部)の端、ソビエト(ロシア)国境に近い町佳木斯(ヂャムス)を中心に、日本が戦争に敗けてその地を追われるまでの著者の…

書評 『人生の親戚』(新潮社)

『人生の親戚』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬その人の文学的資質は出発の時から動かしがたいものとしても、ひとりの作家が小説を書き続けてゆく過程には何度か転回点とも呼ぶべき作品が登場する…

書評 『女ざかり』(文藝春秋)

『女ざかり』(文藝春秋) 辻井 喬

辻井 喬『たった一人の反乱』『樹影譚』と最近の著作に接してきた読者は、近著『女ざかり』を読んで、面白さに引きずられて読み終えたあとで不思議な浮遊感…

書評 『中世の秋』(中央公論新社)

『中世の秋』(中央公論新社) 辻井 喬

辻井 喬ヨハン・ホイジンガの『中世の秋』を初めて読んだのは何時(いつ)か、はっきりした記憶はない。ただ、生産力と生産関係の矛盾と確執を歴史の唯一の運…

書評 『夜の蟻』(筑摩書房)

『夜の蟻』(筑摩書房) 辻井 喬

辻井 喬この短篇連作の主人公は、定年退職後、堀切の菖蒲園の近くに息子夫婦と住んでいる。もとの会社から翻訳の仕事を貰っているので生活には困らない。夫…

書評 『たまらん坂 武蔵野短篇集』(講談社)

『たまらん坂 武蔵野短篇集』(講談社) 辻井 喬

辻井 喬武蔵野短篇集という副題を持ったこの小説集を読んで、かつて自分が住み、今、作品の舞台に設定されている東京郊外の風景が、なつかしく、また意外な…

書評 『一休伝説』(講談社)

『一休伝説』(講談社) 辻井 喬

辻井 喬臨済宗の僧としてばかりではなく、日本の思想家として、箱庭みたいな道徳律をはみ出して自在に生き、大きな精神的沃野を拓(ひら)いてみせた一休和尚…

書評 『魔の山』(新潮社)

『魔の山』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬最初に読んだトーマス・マンの小説は長編の『ブデンブローク家の人々』だった。副題に「ある家族の没落」とある。中学の終わり頃のことで何分冊かに…

書評 『曠野の妻』(講談社)

『曠野の妻』(講談社) 辻井 喬

辻井 喬主人公〝樹里〟は中年の、職務に忠実な、東京を遠く離れた病院の看護婦である。家にはその地方の中小企業に勤める夫と一人娘の、まだ小学生の美那が…

書評 『浮橋』(講談社)

『浮橋』(講談社) 辻井 喬

辻井 喬かつて小島信夫が『抱擁家族』を書いたとき、この作品が、アメリカ文化の存在を前提にしての〝近代化〟が、日本の家にどんな影響を与えているかの鏡…

書評 『魔の山』(新潮社)

『魔の山』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬僕は精神の働きが鈍いのではないかと思う。例えば「どんな一言があなたを立直らせたか」とか、「あなたの座右銘は」などと聞かれた時、その都度僕は…

書評 『生還』(新潮社)

『生還』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬どの部分を抜き出して読んでも、人間存在のおどろおどろしさ、淋しさが湧き出してくるような作品に久しぶりに接した。この小説の主人公は末期癌と宣…

書評 『愁月記』(新潮社)

『愁月記』(新潮社) 辻井 喬

辻井 喬皆で楽しく食事をしている時、年老いた母親が突然泣きだす。その光景から、主人公は泣く大人をはじめて見て、未知の人生の前に立竦んだ記憶をよび戻…

書評 『或る女』(中央公論社)

『或る女』(中央公論社) 辻井 喬

辻井 喬『或る女』はいつまで経っても今日性を失わない作品である。その秘密はどこにあるのか、何が原因なのか。この作品をモデル小説、あるいは私小説のよ…

解説 『中世の秋』(中央公論新社)

『中世の秋』(中央公論新社) 辻井 喬

辻井 喬昨今のアメリカや日本、そしてEU社会の動きを見ていると、僕は歴史家ヨハン・ホイジンガ(一八七二-一九四五)が書いた『中世の秋』を思い出してし…

書評