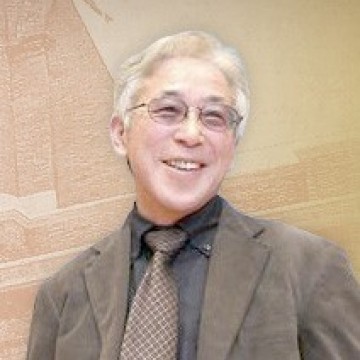

本村 凌二RYOJI MOTOMURA

公式サイト: http://motomuraryoji.jp/

東京大学名誉教授。博士(文学)。1947年、熊本県生まれ。1973年一橋大学社会学部卒業、1980年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。東京大学教養学部教授、同大学院総合文化研究科教授を経て、2014年4月~2018年3月まで早稲田大学国際教養学部特任教授。専門は古代ローマ史。『薄闇のローマ世界』でサント…もっと読む

生あるものはいずれ世を去る。だが、剣闘士はもともと「死すべき存在」と期待されていたのだろうか。とりわけ最下層の奴隷身分にある剣闘士であれば…

英米の正義・人道にひそむ「負」見抜く昭和の時代にいささかなりと大人の気分でいたことがあれば、この日本でも社会主義の脅威というものを感じてい…

石原裕次郎主演『嵐を呼ぶ男』を満員の映画館で観た。そのころ、慎太郎はその兄にすぎなかった。だが、兄は健筆家であるばかりか、国会議員にもなり…

長い年月に多くの地図がつくられてきたが、今日でも「空間と違って、時間は腹立たしいほど捉えどころがない」と感じられる。地図そのものは人類最古…

かつて「知の殿堂」とよばれた大学だが、陰ながら「文系学部は廃止せよ」とまでささやかれるほど落ちぶれたのだろうか。たしかに現実の社会のなかで…

古典古代の精神息づく人間模様の機微どんなに正確にバットをふっても、球から大きく離れていたら様にならない。同様に、問いかけが適切でなければ、…

地中海の地図を広げると、左下の沿岸地域が北アフリカ。前二世紀半ばまで、この地の現チュニジアを中核にして覇権をふるったのが海洋大国カルタゴで…

青い空と青々とした海にはさまれた地中海。そこに広がる地中海都市を語らせれば、本書の著者以上にふさわしい人はいない。アルプス以北から広まった…

家族システムと心性 今世紀の古典人類学者トッドは、評者と同じく団塊の世代に属する。かつて二五歳の新進気鋭の学者は、来たるべきソ連の崩壊を予…

日本群島とは聞きなれないが、わが国には一万四〇〇〇以上の島があるというから、相応しい言葉かもしれない。ややもすれば「自律的かつ完全に内発的…

ギリシア南部から北上すると、見慣れた石灰岩の山肌やまばらなオリーヴ林とはまったく異なる風景を目にする。鬱蒼とした山々、あふれる水源の大河と…

本書は、論点が明快簡潔に提示され、まさしく入門書にふさわしい。まずは、都市経済の構造が明晰(めいせき)に説かれ、次に伝統的な区分にもとづい…

「帝位は輝かしい死装束である」六世紀半ばといえば、日本では百済から仏像や経典が朝廷におくられ、仏教が伝わっている。ユーラシア西部では、すで…

国家の近代化に翻弄された貴族の生涯19世紀の偉大な歴史家ブルクハルトの代表作は『イタリア・ルネサンスの文化』、その第一章は「精緻な構築体とし…

ルーヴル美術館はもともと城だったが、16世紀、移動生活が多かったフランソワ一世が主たる居城として明示すべく大改修を始めたという。事業は、アン…

七〇億もの人類がいるのに、何をやっているの?という問いには、漱石『吾輩は猫である』の疑似版があらためて薬になる。時代を人類外の観点からなが…

初めてディープインパクトを見たのは、新馬戦後の若駒ステークスだった。後に「飛ぶ」といわれる怒濤の追い込みはひどく衝撃だった。三十数年前まで…

昨夏、昭和最後の大スターだった渡哲也さんが逝去したが、本書はさりげない自伝である(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆年は2021年)。「生まれつき…

創造の星雲、中心であり続けた「タイムレス」という表題はなぜか心魅かれるものがある。二千年前の古代史を専門にする評者には、現代はどこかタイム…

足元の自然、育んできた情動古代ローマの詩人ウェルギリウスの友人は、恋の深傷を癒すべく牧歌の鳴り響くアルカディアの草原に横たわっていた。詩人…